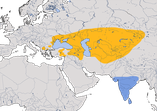

Der Rosenstar (Pastor roseus) ist ein Gastvogel, der seit 1945 in Deutschland schon mehr als 100-mal nachgewiesen wurde. Sein Verbreitungsschwerpunkt liegt in den Steppen Zentralasiens bis Südosteuropa. Dort ernährt er sich vorwiegend von Heuschrecken. Kommt es im Zuge von Massenvermehrungen zu Wanderungsbewegungen der Heuschrecken, schließt sich der Rosenstar an. Die Vögel können dann auch spontan weitab von ihrem eigentlichen Brutareal brüten.

In Deutschland sind seit dem 16. Jahrhundert mehrere größere Einflüge des Rosenstars belegt worden, zum Beispiel 1517 in Sachsen. Inwieweit diese mit den Wanderungsbewegungen der Europäischen Wanderheuschrecke (Locusta migratoria) zusammenhingen, ist unklar. Dass es dabei zu Bruten in Deutschland gekommen sein könnte, wird nicht ausgeschlossen.

Da der Rosenstar außerhalb der Brutzeit in riesigen Schwärmen auftreten kann, gibt es Überlegungen, ihn gezielt bei der Bekämpfung von Wanderheuschrecken einzusetzen.

Steckbrief

Größe: 19–24 cm; Gewicht: 60–88 g

Verbreitung: Brutgebiete von der Ukraine und dem südlichen Russland über Kasachstan und die Mongolei bis nach Nordwestchina; gelegentliche Brutvorkommen in Südosteuropa (z. B. Bulgarien, Rumänien, Ungarn); Überwinterung in Indien und Sri Lanka

Nahrung: Hauptsächlich Insekten (v. a. Heuschrecken, Käfer, Raupen, Motten), auch Spinnen, Schnecken, Früchte (z. B. Feigen, Maulbeeren, Trauben, Aprikosen), Samen, Nektar

Lebensraum: Offene Steppen mit hoher Heuschrecken-Dichte, meist in Gewässernähe; außerhalb der Brutzeit auch in Wäldern, Kulturlandschaften und Städten

Zugverhalten: Langstreckenzieher; Zug ins indische Winterquartier von Juli bis Oktober, Rückkehr ins Brutgebiet ab Mitte April

Brutzeit: Mai bis Juli

Nest: In Felsspalten, Mauerritzen, Bahn- oder Gebäudespalten, seltener in Bäumen; Nest aus Gräsern, Zweigen, Federn, oft mit aromatischen Pflanzen ausgelegt; Kolonien mit mehreren Tausend Paaren möglich;

Fortpflanzung: Monogam; 3–6 Eier; 1 Brut pro Jahr; Brutdauer ca. 15 Tage; Nestlingszeit: ca. 24 Tage; Betreuung nach dem Ausfliegen: kurz

Höchstalter: unbekannt

Bestand: 61.300-230.000 Brutpaare in Europa; 0,5-1,9 Millionen Vögel weltweit

Status: LC – Least Concern (nicht gefährdet)

In Deutschland: Irrgast mit jährlichen Nachweisen; oft auf Helgoland

Stimme

Der Gesang 🔊 des Rosenstares ist ein lebhaftes, starentypisches Schwatzen aus schwirrenden, krächzenden, pfeifenden und trillernden Lauten, oft unterbrochen von schrillen Tönen und Imitationen anderer Vogelarten. Er wird meist kontinuierlich und laut vorgetragen, etwa zur Nestverteidigung oder bei der Balz, wobei Männchen monotone, sich wiederholende Klangfolgen wie „zili-zili“ oder „zi-zilili-zilili-zilili“ verwenden. Zu den Rufen🔊 gehören Kontaktrufe wie „tschrätschrä“ oder „zirrp“, Warnrufe 🔊 wie „tititini“ bei Störungen am Nest sowie Flugrufe wie „prüit“ oder „trui-trui“, die oft beim Abflug erklingen.

Gesang

Rufe

Beobachtungen in Deutschland

Der Rosenstar gehört zu den Irrgästen, die mittlerweile jährlich in Deutschland beobachtet werden. Er kann invasionsartig auftreten. In den Jahren 2002, 2018 und 2020 ist es in Deutschland zu größeren Einflügen gekommen.

- Im Jahr 2002 wurden in Deutschland rund 22 Rosenstare beobachtet, hauptsächlich im Herbst. Die meisten Nachweise betrafen Jungvögel im ersten Kalenderjahr, die mit Staren einflogen und schwer zu erkennen waren.

- Im Mai 2018 kam es zu einem plötzlichen Einflug adulter Rosenstare aus Osteuropa, der Deutschland nur am Rand erreichte. Innerhalb weniger Tage wurden 23 Nachweise registriert, besonders auf Helgoland, bevor der Einflug abrupt endete.

- Der Einflug 2020 war der bislang stärkste in Deutschland mit 46 Nachweisen und mindestens sechs Individuen allein im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Gleichzeitig wurden europaweit Rekordzahlen dokumentiert und erstmals erfolgreiche Bruten in Frankreich.

Merkmale

Das Männchen zeigt im Brutkleid einen auffälligen langen Federschopf, schwarzen Kopf, Hals und Brust mit purpurfarbenem Glanz, rosa Unterseite und schwarz-braune Flügel mit grünem Schimmer sowie einen rosa Schnabel mit schwarzer Basis. Im Schlichtkleid sind die schwarzen Federn mit grauen Spitzen gesäumt, was dem Gefieder einen gedämpfteren, braunrosafarbenen Eindruck verleiht. Das Weibchen ist ähnlich gefärbt, aber weniger glänzend, mit kürzerem Schopf und mehr bräunlichem Ton an Kehle und Unterseite. Jungvögel sind oberseits sandgraubraun, mit hellerer Bürzelregion, blasser Brust und dunkel gesäumten Federn an Bauch und Kehle, wodurch ein gesprenkelter Eindruck entsteht. Im ersten Winterkleid zeigen sie einen dunklen Kopf, eine braune Körperunterseite und unscheinbarere Zeichnung als adulte Vögel.

Quellen und Links

- BirdLife International (2016). Species factsheet: Rosy Starling Pastor roseus. Abgeruifen am 05. Juli 2025

- Craig AJF, Feare CJ (2020). Rosy Starling (Pastor roseus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo J et al., Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- König, C., S. Stübing, J. Wahl 2018: Sommer 2018: Schleiereulen, Mornells und ein Hauch von Rosa. Der Falke 2018, Heft 11: 32-37.

- Mey E, Lieder K (1998): Historische Vorkommen des Rosenstars Sturnus roseus in Deutschland. Anzeiger des Vereins Thüringer Ornithologen. Volume 3, Issue 2, 137-142

- Ji R et al (2008). Diets of migratory rosy starlings (Passeriformes: Sturnidae) and their effects on grasshoppers: Implications for a biological agent for insect pests. Biological Control. 46. 547-551.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: