Die Nachtigall (Luscinia megarhynchos) hat wegen ihres Gesanges auf vielfältige Weise Eingang in die Volksmythologie gefunden. Ihr Name leite sich aus dem mittelhochdeutschen nachtegale und bedeutet Nachtsängerin.

Der Reviergesang wird ausschließlich vom Männchen vorgetragen und verstummt nach der Paarbildung. Nachtigallen tragen ihren Gesang aber nicht nur in der Nacht vor. Die unverpaarten Männchen sind den ganzen Tag sehr Gesang-intensiv. Ihr Repertoire kann bis zu 260 verschieden Strophentypen enthalten und ist eines der umfangreichsten der europäischen Singvögel.

Steckbrief

Größe: 16–17 cm

Gewicht: 16–39 g

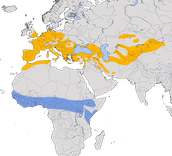

Verbreitung: Europa, Nordwestafrika, Kaukasus, Iran bis Zentralasien; überwintert in Afrika südlich der Sahara bis Ostafrika

Nahrung: Insekten (v. a. Ameisen, Käfer, Larven), Spinnen, Würmer; im Spätsommer und Herbst auch Beeren und Samen

Lebensraum: Offene Laubwälder, Ufergebüsch, Gärten, Parks, Obstgärten, dichte Buschvegetation

Zugverhalten: Zugvogel; überwintert in Afrika, Rückkehr im Frühling, Wegzug ab Spätsommer

Höchstalter: 11 Jahre, 11 Monate

Brutzeit: Ende April bis Mitte Juli

Nest: Boden- oder bodennahes Napfnest aus Blättern und Gras, gut versteckt in dichtem Unterwuchs

Fortpflanzung: Monogam; 4–5 Eier; Brutdauer: 13–14 Tage; Nestlingszeit: 10–12 Tage; flügge: nach weiteren 3–5 Tagen; Betreuung: 15–30 Tage

Bestand: 84-155 Tausend Brutpaare in Deutschland, 10,2-15,4 Millionen in Europa, 37-55,8 Millionen Vögel weltweit

Status: Nicht gefährdet; Trend stabil

In Deutschland: Zugvogel, häufiger Brutvogel hauptsächlich im Nordostdeutschen Tiefland, nicht gefährdet; Trend zunehmend

Stimme

Der kraftvolle Gesang der Nachtigall besteht aus Strophen von meist 2–4 Sekunden, die sich in mehrere Abschnitte mit steigender Tonhöhe, Wiederholungen („Schlagen“) und oft abschließenden hohen Pfeiftönen gliedern, wobei hauptsächlich nachts deutlich längere und variantenreichere Strophen gesungen werden. Neben dem Gesang äußert die Nachtigall eine Vielzahl von Rufen, darunter tiefe Erregungsrufe wie „trrrk“ oder „krr“, alarmierende Kombinationen wie „hüit – trrrk – fitt – krr“, sowie scharfe, schnalzende Bettelrufe der Nestlinge wie „zizizits“.

Unterschied zum Sprosser

Der Gesang der Nachtigall ist deutlich melodischer und komplexer aufgebaut als der des Sprossers, mit klaren Pfeif-Strophen, wechselnden Tonhöhen und strukturierten Elementfolgen. Im Vergleich dazu klingt der Sprosser härter, tiefer und rhythmisch gleichmäßiger, mit häufigeren Wiederholungen und kastagnettenartigen Schnarrlauten. Die Nachtigall singt in einem breiteren Frequenzspektrum und zeigt besonders nachts ein reiches Repertoire mit charakteristischen Pfeifphrasen, die dem Sprosser weitgehend fehlen.

Gesang

Rufe

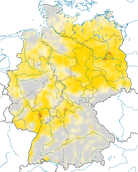

Verbreitung in Deutschland

Die Nachtigall ist in Deutschland vorwiegend im Norddeutschen Tiefland ein weit verbreiteter Brutvogel. Sie fehlt in den Mittelgebirgen und kommt im Nordwesten und südlich des Mains nur lückenhaft vor.

Der Langstreckenzieher kehrt Mitte April aus dem afrikanischen Winterquartier zurück. Die Nachtigall überwintert dort in den Feuchtsavannen zwischen dem Äquator und der Sahara.

Im August setzt der Herbstzug ein und erstreckt sich bis in den September. Die Zugroute verläuft in Südwestrichtung, über die Iberische Halbinsel erreicht die Nachtigall Afrika. Ringfunde lassen einen Knick im Zugweg vermuten. Es gibt in Portugal deutlich mehr Funde von in Deutschland beringten Nachtigallen als in Spanien.

Bestandsentwicklung

Der Bestand der Nachtigall unterlag in den vergangenen 150 Jahren starken Schwankungen. Die Population dieses im 19. Jahrhundert häufigen Singvogels ist bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts stark eingebrochen. In einigen Bundesländern, wie Bayern und Baden-Württemberg, drohte die Nachtigall sogar auszusterben. Erst seit den 1970er Jahren erholen sich die Bestände wieder. Heutzutage wird die Entwicklung als stabil eingestuft und die Nachtigall gilt als nicht gefährdet. Gefährdet wird die Nachtigall durch den Verlust von Hecken und Sträuchern in der Agrarlandschaft.

Vogel des Jahres

Um auf die Gefährdung der Nachtigall aufmerksam zu machen, wurde sie 1995 in Deutschland zum Vogel des Jahres gekürt.

Merkmale

Nachtigallen zeigen ein einheitlich rotbraunes Obergefieder, das in einen rostbraunen Bürzel und auffällige fuchsrote Steuerfedern übergeht, und eine fahl graubraune bis weißliche Unterseite mit leicht sandfarbenem Brust- und Flankenbereich. Der Schnabel ist dunkel mit heller Basis, die Beine fleischfarben. Die Geschlechter sind im Feld nicht unterscheidbar. Jungvögel ähneln denen von Gartenrotschwanz und Rotkehlchen, sind oberseits bräunlich mit hellen Flecken, unterseits sandfarben mit dunkler Säumung.

Quellen und Links

- Collar N, Christie DA (2020). Common Nightingale (Luscinia megarhynchos), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- DDA (2022): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten der Nachtigall in Deutschland. DDA, aufgerufen am 20.01.2024.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: