Äußerlich ist der Iberienzilpzalp dem Zilpzalp sehr ähnlich. Er wurde deshalb erst Ende der 90er Jahre, nach genetischen Untersuchungen, als eigene Art abgetrennt und nicht mehr als Unterart des Zilpzalps geführt. Im Zuge dieser Studie wurde auch der Kanarenzilpzalp und der in Zentralasien heimische Bergzilpzalp in den Artstatus erhoben. Alle drei unterscheiden sich in ihrem Gesang und Ruf erheblich vom Zilpzalp.

Umstritten ist noch die Stellung des Taigazilpzalps. Auch er unterscheidet sich erheblich im Gesang vom Zilpzalp, der genetische Unterschied ist jedoch gering. Er wird deshalb nicht von allen Autoren als eigenständige Art geführt.

Für eine sichere Bestimmung sollte der Ruf herangezogen werden. Er wird vererbt und nicht wie der Gesang erlernt.

Steckbrief

Größe: 11-12 cm

Gewicht: 6-8 g

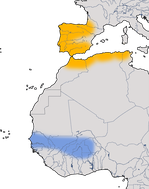

Verbreitung: Nordafrika und Nordosten der Iberischen Halbinsel

Nahrung: Insekten, deren Larven und Eier, gelegentlich Beeren und Früchte, im Frühjahr auch Pollen und Nektar

Lebensraum: kühler und feuchter Laubmischwälder, in Nordafrika Tamarisken

Zugverhalten: Zugvogel, überwintert südlich der Sahara, noch wenig bekannt.

Brutzeit: April - Juni

Nest: wenig bekannt, vermutlich ähnlich Zilpzalp

Fortpflanzung: wenig bekannt, 4-5 (6) Eier

Höchstalter: unbekannt

Bestand: 463-767 Tausend Brutpaare in Europa

Status: nicht gefährdet, Trend: zunehmend

In Deutschland seltener Gastvogel

Stimme

Der Gesang besteht aus einer langsamen Abfolge ansteigender und abfallender Töne, z. B. „chi chi chi tchui tchui tchui tchu tchu tchu“, oft mit beschleunigtem Tempo und eingeleitet durch ein trockenes „chep“ oder „jep“. Einige Männchen in Nordregionen singen gemischte Gesänge mit Elementen des Zilzalps, bleiben aber deutlich unterscheidbar. Der Kontaktruf ist ein leicht nasales, fallend intoniertes „piu“ oder „pew“, ähnlich dem Ruf des Gimpels, im Herbst kommen schrille Laute wie „peep“, „seep“ oder „weep“ hinzu.

Gesang

Rufe

Zilplzalp

Bergzilpzalp

Taigazilpzalp

Kanarenzilpzalp

Beobachtungen in Deutschland

Der Iberienzilpzalp wird in Deutschland jährlich mit wenigen Individuen nachgewiesen. Beobachtungen liegen – mit Ausnahme von Berlin und Sachsen – aus allen Bundesländern vor. Die meisten Nachweise stammen aus den Monaten April und Mai, wenn die Gesangsaktivität dieser Laubsänger am höchsten ist. Im Durchschnitt hielten sich die Vögel etwa vier Wochen lang auf, manche sogar über mehrere Monate. So konnte ein Exemplar im nordrhein-westfälischen Brambecke (Ennepe-Ruhr-Kreis) 81 Tage lang zwischen Mai und Juli beobachtet werden. Zwischen 1991 und 2021 wurde der Iberienzilpzalp in Deutschland insgesamt 40-mal gesichtet oder verhört.

Beobachtungen zwischen 1991-2021

Merkmale

Der Iberienzilpzalp ist ein mittelgroßer, unscheinbarer Laubsänger mit blassgelbem Überaugenstreif, dunklem Augenstreif und olivfarbenen Wangen sowie gelblich-olivgrüner Oberseite. Die Unterseite ist weißlich, mit gelblicher Brust und zitronengelbem Bürzel und Unterflügeldecken, wodurch er insgesamt etwas heller und kontrastreicher als der Zilpzalp wirkt. Männchen und Weibchen zeigen dasselbe Gefieder, doch sind Männchen messbar größer. Jungvögel sind oberseits gelblichbraun und unterseits gelber als junge Zilzalps. Unterschiede im Brut- oder Schlichtkleid sind nicht ausdrücklich genannt.

Quellen und Links

- Clement P, Garcia EFJ (2020). Iberian Chiffchaff (Phylloscopus ibericus), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- Helbig AJ et al. (1996): Phylogeny and species limits in the Palaearctic chiffchaff Phylloscopus collybita complex: mitochondrial genetic differentiation and bioacoustic evidence. Ibis 138 (4), S. 650–666

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: