Rubinkehlchen

Calliope calliope

Das Rubinkehlchen (Calliope calliope) überquert auf seinem Zugweg das Tibetische Hochland, das mit durchschnittlich 4.000 bis 5.000 m Höhe als „Dach der Welt“ bezeichnet wird. Dabei meidet es eine direkte Überquerung des Himalaya. Im Herbst verläuft die Zugroute in einem Bogen entlang des östlichen Hochplateaurands über Zentralchina, wobei höhere Gebirge umflogen werden. Die mittlere Flughöhe beträgt etwa 2.000 m, einzelne Flüge erreichen über 4.600 m. Im Frühling ist die Route direkter und führt über höhere Lagen wie das Yunnan-Guizhou-Plateau. Insbesondere Männchen wählen diese schnellere Route, da sie unter Zeitdruck stehen, um gute Brutgebiete zu sichern. Obwohl das Rubinkehlchen in Größe und Gesang Ähnlichkeiten mit Nachtigall und Sprosser zeigt und früher der Gattung Luscinia zugeordnet wurde, belegt die vollständige Genomsequenzierung eine nähere Verwandtschaft mit dem Blauschwanz.

Steckbrief

Größe: ca. 14–16 cm

Gewicht: 16–29 g

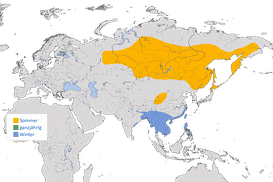

Verbreitung: Vom Ural über Sibirien bis Kamtschatka, Korea, Japan, Nordchina; Überwinterung in Südostasien, Taiwan, Philippinen

Nahrung: Insekten (Fliegen, Käfer, Ameisen, Wespen), Spinnen, Schnecken, Tausendfüßer, Pflanzenteile

Lebensraum: Taiga, subalpine Strauchzonen, Bachufer, Waldlichtungen mit dichter Vegetation; im Winter in dichtem Unterwuchs, Feldrändern, Bambusdickicht, Gärten und Teefeldern

Zugverhalten: Langstreckenzieher; Zug in südliche Winterquartiere über Ostasien

Brutzeit: Mai bis Juli (hauptsächlich Juni)

Nest: Bodennahe lockere Napf- oder Kuppelnester aus feinen Gräsern und Wurzeln, meist in dichtem Buschwerk oder Grasbüscheln

Fortpflanzung: Monogam; 4–6 Eier; Brutdauer: ca. 13 Tage; Nestlingszeit: ca. 12 Tage; flügge: nach 13–14 Tagen; Betreuung: ca. 14 Tage nach dem Ausfliegen

Höchstalter: Bis 6 Jahre (in Gefangenschaft)

Bestand: Weltweite Bestandsgröße unbekannt; in Europa ca. 1.000–1.200 Brutpaare. Regional in Russland, Korea und Japan je 10.000–100.000 Brutpaare

Status: Nicht gefährdet (LC – Least Concern)

In Deutschland: sehr seltener Irrgast; drei Nachweise, zuletzt 2024 auf Helgoland

Stimme

Der Reviergesang des Rubinkehlchens erinnert an den schwätzenden Gesang des Rotkehlchens. Es ist eine melodische Aneinanderreihung von Tonelementen, oft mit Imitationen anderer Arten durchsetzt. Die Rufe umfassen melodische Kontaktrufe wie „tjuit-tjuit“ oder „ii-lü“, oft kombiniert mit „tack-tack“. Der knarrende Alarmruf ähnelt dem der Nachtigall.

Gesang

Rufe

Beobachtungen in Deutschland

Das Rubinkehlchen wurde bislang dreimal in Deutschland nachgewiesen – zuletzt im Oktober 2024 auf Helgoland. Dort hielt sich ein diesjähriger Vogel zwei Tage lang in einem Brombeerstrauch im Mittelland auf und zeigte sich umlagert von bis zu 400 Ornithologen etwa alle 30 Minuten für wenige Sekunden in einer Lücke des Gebüschs.

Der erste Nachweis gelang am 12. November 1995 mit einem Männchen im ersten Kalenderjahr. Auf der Greifswalder Oie wurde 25 Jahre später erneut ein diesjähriger Vogel festgestellt – diesmal ein Weibchen, das gefangen und beringt werden konnte.

Merkmale

Das Rubinkehlchen ähnelt in Größe, Habitus und Flankenfärbung der Nachtigall oder dem Sprosser, lässt sich jedoch durch die markante Gesichtszeichnung und – beim Männchen – das auffällig gefärbte Kehlfeld gut unterscheiden. Männchen im Brutkleid zeigen ein leuchtend scharlachrotes Kinn- und Kehlfeld, während es bei Weibchen und Jungvögeln blass gelblich-braun und deutlich schwächer ausgeprägt ist. Im ersten Kalenderjahr ist der rote Kehlfleck beim Männchen zudem noch deutlich kleiner.

Quellen und Links

- BirdLife International (2016). Species factsheet: Siberian Rubythroat Calliope calliope. Abgerufen am 12. Juni 2025

- Collar N (2020): Siberian Rubythroat (Calliope calliope), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- Zhang N et al. (2023). The complete mitochondrial genome of the Siberian Rubythroat (Calliope calliope) from Maorshan, China. Mitochondrial DNA Part B, 9(1), 110–112.

- Zhao, T., Heim, W., Nussbaumer, R., & et al. (2024). Seasonal migration patterns of Siberian Rubythroat (Calliope calliope) facing the Qinghai–Tibet Plateau. Movement Ecology, 12(54).

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: