Die Ringdrossel (Turdus torquatus) hat während der Eiszeit vermutlich in ganz Deutschland gebrütet. Mit den steigenden Temperaturen und der damit einhergehenden Veränderung des Lebensraums hat sich die Art immer mehr in höhere Lagen zurückgezogen. Sie brütet jetzt in lichten Bergwäldern, im Bereich der Baumgrenze und auf alpinen Matten. Vor allem die Klimaveränderung hat in den vergangenen Jahren zu einem erheblichen Rückgang bei der Ringdrossel in den Mittelgebirgen geführt. Im Nordschwarzwald ist ein Rückgang um zwei Drittel dokumentiert. Beeinflusst wird der Bestand vorwiegend durch veränderte Wetterbedingungen.

Steckbrief

Größe: 23–24 cm

Gewicht: 90–138 g

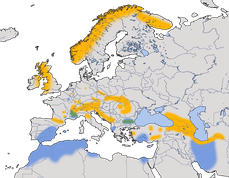

Verbreitung: Gebirge Europas von den Britischen Inseln und Skandinavien über Alpen und Karpaten bis nach Kleinasien, Kaukasus und Nordiran; Winterquartiere in Südeuropa, Nordafrika, Naher Osten

Nahrung: Insekten, Spinnen, Würmer, Schnecken, Beeren und Früchte

Lebensraum: Offene Berglandschaften, alpine Wiesen, Heiden, subalpine Gebüsche, lichte Nadel- und Mischwälder mit Felsen, Geröll und niedriger Vegetation

Zugverhalten: Zugvogel; britische und nordische Populationen überwintern in Südspanien und Nordafrika, östliche Populationen im östlichen Mittelmeerraum und Südwestasien

Höchstalter: 9 Jahre; 1 Monat

Brutzeit: Mitte April bis Mitte Juli (regional unterschiedlich)

Nest: Großer Napf aus Gräsern, Stängeln, Moos und Lehm, meist 1–3,5 m hoch in Sträuchern oder Bäumen, gelegentlich auch am Boden

Fortpflanzung: Monogam; 3–6 Eier (meist 4–5); 1–2 Bruten pro Jahr; Brutdauer: 13–14 Tage; Nestlingszeit: 14–16 Tage; flügge: nach ca. 20 Tagen; Betreuung: mind. 12 Tage, teils länger

Bestand: 2.600 - 5.000 Brutpaare in Deutschland. 250.000 - 670.000 in Europa; 600.000 - 1.200.000 Individuen weltweit.

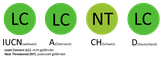

Status: LC – Least Concern (nicht gefährdet)

In Deutschland: Brutvogel und Zugvogel; nicht gefährdet; Trend: stabil

Stimme

Der Gesang der Ringdrossel besteht aus kurzen, weithin hörbaren Strophen mit 2–3 gleichförmigen Lauten, häufig ergänzt durch Triller am Anfang, in der Mitte oder am Ende. Die Strophen sind weniger klangvoll als bei der Singdrossel und enthalten oft rauere, geräuschhafte Elemente, gelegentlich unterbrochen von klirrenden oder gackernden Lauten. Rufe wie „zrpp“, „tschwierr“ oder „ssierk“ sowie Rufe flügger Jungvögel („gschr gschr“) und weiche Kontaktrufe („taük“, „trock“) ergänzen das Lautrepertoire.

Gesang

Warnruf

Verbreitung in Deutschland

Die Ringdrossel ist in Deutschland vor allem in den Bayerischen Alpen verbreitet, wo sie nahezu flächendeckend in passenden Höhenlagen vorkommt. Außerhalb der Alpen liegen bedeutende Vorkommen im Schwarzwald, im Bayerischen Wald, im Harz, im Fichtelgebirge, im Erzgebirge und in der Rhön. Kleinere Bestände existieren auch in Sachsen-Anhalt, im Thüringer Wald sowie am Brocken.

Lebensraum

Die Art bevorzugt lichte Nadel- und Mischwälder mit hohem Nadelholzanteil, insbesondere in höheren Lagen von der submontanen bis zur alpinen Stufe. Die Reviere liegen oft an feuchten, schattigen Standorten, meist mit Ost- oder Nordexposition, und weisen Freiflächen wie alpine Matten und Weiden auf. Die Ringdrossel kommt auch in Latschenbeständen oder auf relativ offenem Gelände mit einzelnen Baumgruppen vor und erreicht in den Bayerischen Alpen Höhenlagen bis über 2.000 m ü. NN.

Zugverhalten

Die Überwinterungsgebiete befinden sich in Südostspanien und den nordafrikanischen Atlasgebirgen. Während der Zugzeit kann man die Ringdrossel in ganz Deutschland beobachten. Der Herbstzug findet im September und Oktober statt. Der Frühjahreszug setzt Ende März ein und erstreckt sich bis in den Juni. Durch Deutschland zieht hauptsächlich die Nominatform T. t. torquatus. Diese Unterart brütet in Skandinavien und auf den Britischen Inseln. Die Männchen haben einen schwarz gefärbten Bauch und unterscheiden sich deutlich von der in Deutschland brütenden Unterart T.t.alpestris.

Bestandsentwicklung

Der Bestand der Ringdrossel wird in Deutschland langfristig als stabil eingeschätzt, auch wenn kleinere und isolierte Vorkommen teils starke Schwankungen zeigen. Besonders am Brocken kam es nach der Wiedervereinigung durch gestiegenen Besucherandrang zu einem Rückgang von bis zu zwei Dritteln. Trotz regionaler Rückgänge, etwa in Bayern oder Baden-Württemberg, deuten bundesweite Erhebungen nicht auf gravierende Arealverluste seit den 1980er Jahren hin.

Merkmale

Die Ringdrossel ähnelt der Amsel, ist jedoch durch ein weißes, halbmondförmiges Kropfband und helle Säume der Arm- und Handschwingen gut zu unterscheiden. Das Männchen ist im Brutkleid einfarbig mattschwarz mit auffälligem Kropfband, während das Weibchen brauner ist und ein schmaleres, oft rauchgraues oder nur angedeutetes Kropfband besitzt. Jungvögel zeigen eine dunkelbraun gefleckte oder gesperberte Unterseite auf hellem Grund, ohne Kropfband, mit typischen weißlich-rostgelben Schaftstrichen auf Schulterfedern und Flügeldecken.

Die im Alpenraum und in den Mittelgebirgen Deutschlands vorkommende Unterart alpestris unterscheidet sich durch weiße Federsäume an der Unterseite, die dem Bauch einen geschuppten Eindruck vermitteln.

Quellen und Links

- Anger F et al. (2020): Bestandsrückgang und Habitatnutzung bei der Alpenringdrossel Turdus torquatus alpestris im Nordschwarzwald (Ba-Wü). Ornith. Beobachter. 117. 38-53.

- Beale CM et al. (2006): Climate change may account for the decline in British Ring Ouzels Turdus torquatus. The Journal of animal ecology. 75. 826-35.

- Collar, N. and D. A. Christie (2020). Ring Ouzel (Turdus torquatus), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturvezeichnis

Zitiervorschlag: