Die Gartengrasmücke (Sylvia borin) und die Mönchsgrasmücke sind sich in den Ansprüchen an ihren Lebensraum sehr ähnlich. Beide Arten sind ausgesprochen territorial. Sie verteidigen ihr Revier nicht nur gegenüber Artgenossen intensiv, sondern auch gegenüber anderen Arten. Es kommt deshalb nie zu einer Überschneidung der Reviere von Mönchs- und Gartengrasmücken. Auch der Gesang beider Arten ist sehr ähnlich. Es wurde deshalb vermutet, dass diese Ähnlichkeit auf die Abgrenzung der Reviere beider Arten zurückzuführen ist.

Steckbrief

Größe: 14 cm

Gewicht: 16-22 g

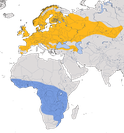

Verbreitung: Europa bis Zentralasien

Nahrung: Insekten, deren Larven; Beeren und Früchte, im Frühjahr auch Pollen und Nektar

Lebensraum: dichte Büsche, Waldränder, Auwälder mit Unterholz, Feldholzinseln, sehr vielseitig

Zugverhalten: Langstreckenzieher, überwintert südlich der Sahara in Afrika

Brutzeit: April - Juli

Nest: napfförmiges Nest in Laubbäumen oder Sträuchern, Bauzeit: 3-4 Tage

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, 4-5 (2-6) Eier, 1 (2) Bruten pro Jahr, Brutdauer 11-15 Tage, verlassen Nest nach 9-14 Tagen, flügge nach mehr als 12 Tagen

Höchstalter: 14 J. 2 M. (geschossen)

Bestand: 0,69-1,0 Millionen Brutpaare in Deutschland, 16,7-26,9 Millionen Europa, 41,6-67,3 Millionen Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet, Trend: abnehmend

In Deutschland Zugvogel, brütet in ganz Deutschland, nicht gefährdet, Trend: abnehmend

Stimme

Der Gesang des Männchens besteht aus einer schnellen Folge sprudelnder Laute mit hohen Frequenzsprüngen und ist meist von erhöhtem Sitz aus zu hören. Er dient der Revierabgrenzung und ist bis zu 250 m weit vernehmbar. Besonders auffällig ist die hohe Variabilität des Gesangs: 2204 Elemente wurden gezählt, wobei ca. 40 % des Repertoires Vibrato- oder Trillerlaute sind. Die Art zeigt eine ausgeprägte Imitationsfähigkeit und kann längere Passagen anderer Arten – etwa Amsel, Rotkehlchen oder Buchfink – originalgetreu imitieren, teils sogar als "Kurzfassungen" ganzer Strophentypen. Der Subsong beginnt oft im Winterquartier, der intensive Reviergesang erfolgt ab März bis Mitte Juli, mit Schwerpunkt im Mai, und ist morgens sowie bei Störungen am stärksten zu hören.

Rufe sind vielfältig: Zu den häufigsten zählen das "tschäik" oder "tschäck", bei Erregung das abfallende "chaid" oder "schwa", sowie bei Feindkontakt das hohe "duij". In der Nähe des Nestes sind Warnrufe wie "tschick" oder "tschick-tschick" üblich, bei Annäherung anderer Arten oder Menschen auch schärfere Warnrufe. Der Gesang der Jungvögel setzt nach dem Ausfliegen ein, zunächst leise, entwickelt sich aber rasch weiter und kann auch im Spätsommer und Herbst sowie im Winterquartier vernommen werden.

Gesang

Rufe

Verbreitung in Deutschland

Die Gartengrasmücke besiedelt ein breites Spektrum an Lebensräumen, das vor allem durch Gebüsche mit einem hohen Laubholzanteil bestimmt wird. Sie ist in ganz Deutschland verbreitet und gehört zu den häufigen Brutvögeln.

Die Überwinterungsgebiete der Gartengrasmücke liegen südlich der Sahara. Der Langstreckenzieher kehrt im April und Mai in die Brutgebiete zurück. Der Durch- und Wegzug setzt im Juli ein, hat seinen Höhepunkt Ende August, Anfang September. Altvögel ziehen vor den Jungvögeln. Der Zugweg findet in SW-Richtung statt. Nordeuropäische Gartengrasmücken ziehen durch Deutschland.

Bestandsentwicklung

Merkmale

Die Art zeigt ein einheitlich olivgraubraunes Obergefieder und eine hellere Unterseite, wobei die Flügel und Steuerfedern schmal und hell gesäumt sind. Ein blassbrauner Überaugenstreif ist nur schwach ausgeprägt, und Geschlechter lassen sich äußerlich nicht unterscheiden. Im Jugendkleid ist die Oberseite dunkler rostbraun und die Unterseite mehr gelbbraun. Insgesamt wirkt die Art unauffällig und ist nur schwer von ähnlichen Laubsängern zu unterscheiden – auffälliger als das Gefieder sind meist Gesang und Rufe.

Quellen und Links

- Aymí, R. and G. Gargallo (2020). Garden Warbler (Sylvia borin), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten der Gartenfrasmücke in Deutschland. DDA, aufgerufen am 18.10.2024.

- Ernest F. J. Garcia. (1983). An Experimental Test of Competition for Space between Blackcaps Sylvia atricapilla and Garden Warblers Sylvia borin in the Breeding Season. Journal of Animal Ecology, 52(3), 795-805.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: