Der Brachpieper (Anthus campestris) ist in seinem Verhalten dem Flussregenpfeifer ähnlich. Beide bevorzugen gleiche Lebensräume - offene, fast vegetationsfreie Habitate. Dort begibt er sich rennend auf Nahrungssuche, bleibt abrupt stehen, pikt, beobachtet und rennt weiter. Wie eine Bachstelze kann er senkrecht in die Luft springen und Insekten im Flug fangen.

Brachpieper besetzen recht große Reviere. Gelegentlich kommt es zu Polygynie, wobei die Nester der Weibchen in der Regel weniger als 15 m auseinanderliegen. Das Männchen beteiligt sich an der Fütterung der Jungvögel, wechselt sich aber nicht mit dem Weibchen beim Brüten ab.

Steckbrief

Größe: 16,5-17 cm

Gewicht: 17-32 g

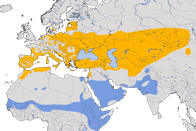

Verbreitung: gemäßigte und warme Klimazonen der Westpaläarktis von Nordwestafrika bis zur Mongolei, lückenhaft in Zentraleuropa

Verbreitungsschwerpunkt: Südosteuropa

Nahrung: Insekten und Wirbellose, Samen, kleine Reptilien

Lebensraum: offene, trockene Lebensräume aus einem Mosaik großer vegetationsfreier Bereiche mit zerstreuter niedriger Vegetation und vereinzelten Bäumen und Sträuchern

Zugverhalten: Langstreckenzieher, überwintert in der Sahelzone, Arabische Halbinsel, bis Nordwestindien

Brutzeit: April - August

Nest: Boden, versteckt in der Vegetation

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, gelegentlich Polygynie, 4-5 (3-6) Eier, 1 (2) Bruten pro Jahr, Brutdauer 12-13 Tage, Nestlingszeit 12-15 Tage, Führungszeit 30-40 Tagen

Höchstalter: 3 Jahre, 11 Monate

Bestand: 550-900 Brutpaare in Deutschland, 0,91-1,72 Millionen in Europa, 4,6-8,6 Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet, Trend: stabil

In Deutschland: Zugvogel und Brutvogel, vom Aussterben bedroht, Trend abnehmend

Vogelstimmen

Gesang

Rufe

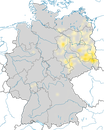

Verbreitung in Deutschland

In Deutschland ist der Brachpieper bevorzugt in sekundären Lebensräumen zu finden. Er brütet in Kiesgruben, auf Truppenübungsplätzen und im Braunkohletagebau. Sein Vorkommen ist an fast vegetationsfreie, trockene Habitate gebunden, die lückenhaft mit Grashorsten oder einer niedrigen Vegetation durchsetzt sind. Der Brachpieper war früher in Deutschland ein weit verbreitet und häufiger Vogel der Dünen, Sandbänke und Heidelandschaften.

Der Lebensraumverlust hat zu einem erheblichen Einbruch der Bestände geführt. Heute brütet der Brachpieper mit wenigen Ausnahmen nur noch in Nordostdeutschland.

Brachpieper sind Langstreckenzieher. Ab Mitte April kehren die Vögel aus dem Winterquartieren zurück. Der Heim- und Durchzug hält bis in den Mai an. Der Wegzug setzt Mitte August ein und ist Ende September abgeschlossen. Die in Deutschland brütenden Vögel ziehen vermutlich über die Südwestroute nach Afrika und überwintern südlich der Sahara in der Sahelzone.

Bildergalerie

Quellen und Links

- Tyler S, Christie DA (2020). Tawny Pipit (Anthus campestris), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: