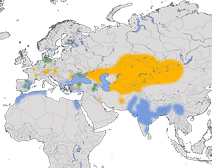

Die Kolbenente (Netta rufina) ist eine recht große Tauchente, die im mittelasiatischen Raum heimisch ist. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts breitet sie sich nach Mitteleuropa aus. Ihre Verbreitung in Mitteleuropa ist sehr lückenhaft. Die Ausbreitung der Kolbenente nach Westen wird, ähnlich wie die der Schnatterente, im Zusammenhang mit dem Austrocknen der asiatischen Steppenseen gesehen. In Deutschland brüten zurzeit ca. 1000 Paare. In Norddeutschland liegt der Schwerpunkt der Verbreitung im Bereich der Schweriner Seen und der Holsteinischen Schweiz. Der Bodensee ist in Süddeutschland der Verbreitungsschwerpunkt der Art. Hier brütet 1916 das erste Paar in Deutschland.

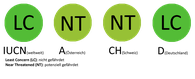

Schutzstatus

Die Kolbenente gilt in Deutschland und ihrem gesamten Verbreitungsgebiet als nicht gefährdet. Hauptbedrohungen sind der Verlust ihres Lebensraums sowie die Bejagung in Ländern wie Portugal, Spanien und Frankreich. Zudem ist die Art besonders anfällig für Ausbrüche der Vogelgrippe.

Steckbrief

Größe: 50–58 cm

Gewicht: 830-1420 g

Verbreitung: sehr lückenhaft in Europa, Steppen zwischen dem Schwarzen Meer und der Mongolei

Nahrung: Wasserpflanzen und Algen, selten tierisch

Lebensraum: flache, nährstoffreiche Binnengewässer

Zugverhalten: Zugvogel

Höchstalter: 7 Jahre (Ringfund) 15 Jahre (Zoo)

Brutzeit: April-Juni

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, 8–10 Eier, 1 Brut pro Jahr, Brutdauer 26–28 Tage, flügge nach 45–48 Tagen,

Bestand: 850–1100 Brutpaare in Deutschland, 210–270 Tausend in Europa, 420–600 Tausend Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet (Trend: unbekannt)

In Deutschland Jahresvogel, Zugvogel und Wintergast, brütet in Bayern, Brandenburg und Schleswig-Holstein

Vogelstimmen

Die Kolbenente ist den Großteil des Jahres ruhig, wobei sie während der Brutzeit vokal aktiver wird. Die männliche Kolbenente äußert als Erregungsruf ein lautes „bät“, das ganzjährig hörbar ist, sowie balzbezogene Laute wie das leise „geng“, das schneuzende „tzschi“ oder das weithin hörbare „bäix“. Weibchen geben charakteristische Rufe wie „wu-wu-wu“ oder „wrah-wrah-wrah“ von sich, die an fernes Hundegebell erinnern, sowie Warnrufe wie „kurr“ oder „rä-rrr“.

Rufe Männchen

Rufe Weibchen

Verbreitung in Deutschland

Die Kolbenente besiedelt bevorzugt größere, vegetationsreiche Gewässer mit Schilf, Hochstauden oder Gebüsch an den Ufern sowie Inseln oder Halbinseln als Brutplätze. In Deutschland zeigt sie zwei Hauptverbreitungsgebiete: In Norddeutschland konzentrieren sich große Bestände auf die Holsteinische Schweiz, die Mecklenburgische Seenplatte und das Peitzer Teichgebiet. In Süddeutschland sind der Bodensee, Ammersee, Starnberger See und Chiemsee sowie Gewässer entlang der Donau wichtige Brutgebiete. Der gesamtdeutsche Brutbestand wird auf 1.000–1.200 Paare geschätzt, mit dem höchsten Brutplatz im Ostallgäu auf 796 m ü. NN. Kleinere Vorkommen finden sich zudem im nordwestdeutschen Tiefland, der Lüneburger Heide und im Oberrheingebiet.

Bestandsentwicklung

Der erste Brutnachweis der Art in Deutschland erfolgte 1916 am Bodensee, weitere Nachweise folgten 1917 im Wollmatinger Ried und 1920 in Schleswig-Holstein. Nach anfänglicher Ausbreitung gingen die Bestände in Norddeutschland ab den 1970er Jahren zurück, während sie im Alpenvorland zunahmen. Ab den 1980er Jahren kam es deutschlandweit zu einem Bestandsanstieg, mit einem Maximum von 630 Brutpaaren zwischen 1997 und 2003. In Bayern stieg der Bestand zwischen 1975 und 1999 um 50 %, während sich die besiedelte Fläche in Deutschland zwischen 2001 und 2010 um 50 % vergrößerte. Regionale Zuwächse wurden unter anderem in Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen dokumentiert.

Merkmale

Bei der Kolbenente ist der Geschlechtsdimorphismus stark ausgeprägt: Männchen zeigen im Prachtkleid einen auffälligen rost-orangen Kopf, eine rote Iris und rote Schnabel, während Brust und Bauch schwarz sind und die Flanken weiß leuchten. Im Schlichtkleid ähnelt das Männchen dem Weibchen, behält jedoch den roten Schnabel. Weibchen zeichnen sich durch einen bräunlichen Körper, einen schwarzen Schnabel und eine weißliche Färbung im unteren Kopf- und Halsbereich aus, ohne Unterschied zwischen Pracht- und Schlichtkleid.

Quellen und Links

- Salvador A, Amat JA, Özgencil IK (2022). Red-crested Pochard (Netta rufina), version 2.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: