Der Waldbaumläufer (Certhia familiaris) ist einer der kleinsten Vögel in Deutschland. Er ist nicht sehr wählerisch in seinen Habitatansprüchen. Zu finden ist er in Laub, Misch- und Nadelwäldern mit einem Altholzbestand. Auch reine Fichtenschonungen werden angenommen. Dort sucht er in den Ritzen und Spalten der Rinde nach Nahrung. Im Unterschied zum Kleiber kann er nur den Stamm hinauflaufen. Oben angekommen, fliegt er einen neuen Ausgangspunkt im unteren Stammbereich an.

Männchen und Weibchen gehen in unterschiedlichen Bereichen des Stammes auf Nahrungssuche. Weibchen sind hauptsächlich im oberen Bereich des Stammes zu finden, Männchen bevorzugen den unteren Stammabschnitt des Baumes.

Steckbrief

Größe: 12,5 cm

Gewicht: 7,5–11 g

Verbreitung: Süd-, Mittel- und Westeuropa, Nordafrika (Marokko bis Tunesien), Kreta, Zypern und Teile der Türkei und des Kaukasus

Nahrung: Insektenlarven, Puppen, Spinnen, gelegentlich Samen

Lebensraum: Laub- und Mischwälder mit rauer Borke, Parks, Obstgärten, Flussauen, auch Pinien- und Olivenhaine, bis 2500 m Höhe

Zugverhalten: Standvogel mit begrenztem Höhenzug; gelegentlich kurze Dispersionsbewegungen

Nest: Nestfundament aus Zweigen, Nadeln, Gras, oft hinter Borkenschuppen, in Baumspalten oder Gebäudenischen; mit Federn, Haaren, Moos ausgekleidet

Brutzeit: April bis Mitte Juni

Fortpflanzung: meist monogam, gelegentlich polygyn; 4–9 Eier (meist 5–7); 2 Bruten pro Jahr; Brutdauer 13–15 Tage; Nestlingszeit 15–18 Tage; Betreuung nach dem Ausfliegen nicht exakt angegeben

Höchstalter: 8 Jahre, 2 Monate (Wiederfang)

Bestand: 365-620 Tausend Brutpaare in Deutschland, 5,5-9,5 Millionen in Europa, 27,3-48,0 Millionen Vögel weltweit

Status: LC – Least Concern; Trend stabil

In Deutschland Jahresvogel, Wintergast, häufiger Brutvogel in Deutschland, fehlt im Nordwestdeutschen Tiefland, nicht gefährdet, Trend: stabil

Stimme

Der Gesang 🔊des Männchens ist komplex aufgebaut, meist doppelt so lang wie der des Gartenbaumläufers. Er beginnt mit bis zu vier „sriih“-ähnlichen Elementen, gefolgt von einer absteigenden zweiten Phrase und oft einer dritten „Endschnörkel“-Phrase. Jeder Vogel hat 1–3 weitgehend konstante Strophentypen, die individuell variieren und durch regionale Dialekte beeinflusst sein können.

Am häufigsten wird in der Zeit von März bis Anfang Mai gesungen, mit Höhepunkt in der dritten März- bis ersten Aprildekade. Eine schwächere Phase erfolgt bei der zweiten Brut, danach kann es zu wenig intensivem Herbstgesang kommen. Der Alarmruf „ziii“ 🔊 ist durchdringend, höher als der „tüüt“-Ruf des Gartenbaumläufers und wird als Ausdruck von Aggression verwendet. Daneben gibt es mindestens neun Rufe, darunter „pit“ für Nahkontakt, „sriih“ für Fernkontakt, sowie Bettel-, Alarm- und Rivalenrufe, die je nach Tonhöhe, Rhythmus und Kontext unterschiedlich interpretiert und beantwortet werden.

Gesang

Rufe

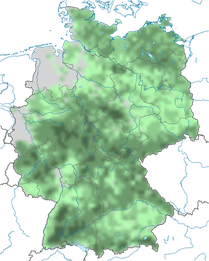

Verbreitung in Deutschland

Der Waldbaumläufer ist in Deutschland vor allem in den Mittelgebirgen verbreitet, während er in weiten Teilen des Nordostens nur lückenhaft oder gar nicht vorkommt. Die höchsten Dichten werden in Mittelgebirgslagen wie dem Harz, Sauerland, Hunsrück, Schwarzwald oder Spessart erreicht. In den Alpen kommt die Art bevorzugt in höheren Lagen vor, vereinzelt sogar über 1700 m ü. NN.

Lebensraum

Der Waldbaumläufer lebt in Laub- und Nadelwäldern und erreicht seine größten Siedlungsdichten in Fichtenforsten und laubholzreichen Kiefernforsten, aber auch in Eichen-Hainbuchenwäldern. Er bevorzugt strukturreiche Wälder mit altem Baumbestand, wo er seine Nahrung an der Rinde sucht. In städtischen Parks, Friedhöfen oder Gärten ist er nur ausnahmsweise und in geringer Zahl anzutreffen.

Zugverhalten

In Deutschland ist der Waldbaumläufer ein Standvogel. Ringfunde lassen vermuten, dass zumindest ein kleiner Teil der mitteleuropäischen Population (C.f. macrodactyla) Zugbewegungen durchführt. Die nord- und osteuropäische Population (C.f. macrodactyla) gilt als Teilzieher, die teilweise in Norddeutschland überwintern. In manchen Jahren kann es zu invasionsartigen Einflügen kommen, dann erreichen die Vögel auch Süddeutschland.

Bestandsentwicklung

Langfristig gilt der Bestand in Deutschland als stabil, kurzfristig nimmt er zu. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen nahm die Art im späten 20. Jahrhundert zu, während in Ostdeutschland hauptsächlich nach 1990 teils starke Rückgänge verzeichnet wurden. Die bundesweite Bestandsschätzung liegt aktuell zwischen 365.000–620.000 Brutpaaren.

Merkmale

Der Waldbaumläufer zeigt im Brutkleid eine auffallend rindenfarbene, längsgezeichnete Oberseite mit kontrastierend weißem Bauch und deutlichem Überaugenstreif, der besonders vor dem Auge gut erkennbar ist. Die Geschlechter sehen sich äußerlich sehr ähnlich. Jungvögel ähneln den Altvögeln, wirken aber insgesamt matter, zeigen weniger Weißanteil auf der Unterseite und eine stärker gepunktete Oberseite.

Unterschied zum Gartenbaumläufer

Im Vergleich zum Gartenbaumläufer (C. brachydactyla) ist der Waldbaumläufer an seinem längeren, deutlicheren Überaugenstreif, den helleren und wärmer rötlichen Oberseiten mit klarer Fleckzeichnung sowie reineren Unterseiten zu unterscheiden. Auch der Schnabel ist meist etwas kürzer, jedoch gilt als wichtigstes Bestimmungsmerkmal der Gesang.

Quellen und Links

- Aho T, Kuitunen M, Suhonen J et al. (1997): Effects of male removal on female foraging behavior in the Eurasian treecreeper. Behav Ecol Sociobiol 41, 49–53

- BirdLife International (2020) Species factsheet: Certhia familiaris. Downloaded from http://www.birdlife.org on 03/10/2020.

- DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten des Waldbaumläufers in Deutschland. DDA, aufgerufen am 18.10.2024.

- Harrap, S. (2020). Eurasian Treecreeper (Certhia familiaris), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: