Bänderschnecken gehören zur bevorzugten Nahrung der Singdrossel (Turdus philomelos). Da die Vögel nicht in der Lage sind, das Gehäuse mit ihrem Schnabel zu öffnen, zertrümmern sie das Schneckenhaus an einem Stein. Dieser Stein wird immer wieder aufgesucht, sodass sich an diesen kleinen Plätzen eine Vielzahl von zerschlagenen Schneckenhäusern ansammelt. Der Volksmund bezeichnet diese Steine als Drosselschmiede. Auch andere Drosseln nutzen solche Techniken zum Öffnen von Schneckenhäusern.

Steckbrief

Größe: 20–23 cm

Gewicht: 50–107 g

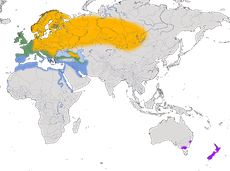

Verbreitung: Europa, West- und Zentralsibirien bis Iran und China; Überwinterung in Südwesteuropa, Nordafrika, Naher Osten, Arabische Halbinsel und Nordostafrika

Nahrung: Insekten, Würmer, Schnecken, Spinnen, Beeren, Früchte, Samen

Lebensraum: Wälder, Parks, Gärten, Heckenlandschaften, offene Landschaften mit Bäumen und Sträuchern; im Winter auch Olivenhaine, Akazien- und Euphorbienbestände

Zugverhalten: Kurz- bis Langstreckenzieher, Westeuropäische Populationen teils Standvögel oder Teilzieher; andere Populationen ziehen bis in den Nahen Osten und Nordafrika

Brutzeit: Mitte März bis Mitte August

Nest: Gepolsterter Napf aus Gras, Zweigen, Moos und Lehm, meist in Büschen, Bäumen oder an Gebäuden

Fortpflanzung: Monogam; 3–5 Eier; Brutdauer: 10–17 Tage; 2 - 3 Bruten pro Jahr; Nestlingszeit: 11–17 Tage; flügge: nach 11-17; Betreuung: 1–3 Wochen

Höchstalter: 18 Jahre, 4 Monate

Bestand: 1,4 - 1,75 Millionen Brutpaare in Deutschland; 20 - 36 Millionen in Europa

Status: Nicht gefährdet; Trend: stabil

In Deutschland: Brutvogel und Zugvogel

Stimme

Der Gesang der Singdrossel besteht aus klaren, meist mehrsilbigen, mehrfach wiederholten Motiven wie „dit“, „driü“, „didiwirü“ oder „zidü“, mit eingestreuten Rollern und gelegentlichen Imitationen anderer Vogelarten. Besonders zur Paarungszeit wird der Gesang auch als leiser Partnersong unterhalb der Singwarte vorgetragen. Während der Herbst- und Wintermonate ist ein leiser, aus denselben Elementen bestehender Subsong zu hören, der sich im Frühjahr in kräftigen Reviergesang wandelt. Die Rufe umfassen beim Zug kurze Lockrufe wie „zip“ oder gedehntes „Si-h“, Erregungslaute wie „djuk“, Drohrufe wie „tschi-tschi“ sowie bettelnde „ziiep“-Laute der Nestlinge und schnarrende „tzirrp“-Rufe flügger Jungvögel.

Gesang

Flugruf

Verbreitung in Deutschland

Die Singdrossel ist in Deutschland flächendeckend verbreitet, mit Schwerpunkten in großen zusammenhängenden Waldgebieten, besonders im Mittelgebirge. Die Besiedlungsdichte nimmt vom Südwesten nach Nordosten ab, mit Schwerpunkten in NRW, Schleswig-Holstein, dem Alpenvorland und Teilen Süddeutschlands, während Nordostdeutschland geringere Dichten aufweist.

Lebensraum

Die Singdrossel bewohnt ein breites Spektrum an Waldtypen, erreicht jedoch die höchsten Dichten in Parks, Friedhöfen und älteren Baumbeständen. Sie ist regelmäßig in Fichten- und Laubwäldern, Erlenbrüchen, Eichen-Hainbuchenwäldern und dichten Strauchzonen anzutreffen. In der offenen Landschaft besiedelt sie Feldgehölze, Feldhecken und halboffene Feldränder, sofern ausreichend ältere Bäume vorhanden sind.

Zugverhalten

Die Singdrossel ist in Mitteleuropa ein Kurzstreckenzieher, der im Herbst ab der zweiten Augusthälfte Richtung Südwesten zieht. Der Hauptzug erfolgt im Oktober, Nachzügler treten bis November oder sogar Dezember auf. Der Frühjahrszug beginnt ab Ende Februar und dauert bis Anfang Mai, mit regional unterschiedlichen Ankunftsdaten – in den Niederungen oft früher als in höheren Lagen. Dabei zeigen Jungvögel eine frühere Dismigration, und Männchen treffen früher in den Brutgebieten ein als Weibchen. Überwinterungsversuche haben in den vergangenen Jahren zugenommen.

Die mitteleuropäischen Singdrosseln überwintern hauptsächlich in Südwesteuropa (Frankreich, Iberische Halbinsel), im Mittelmeerraum und in Nordafrika. Die Zugrichtung verläuft in südwestlicher Richtung, nördlichere Brutvögel ziehen tendenziell weiter (Überspringzug).

Bestandsentwicklung

Der Bestand der Singdrossel wird langfristig als stabil eingestuft. In den letzten Jahrzehnten zeichnet sich jedoch ein positiver Trend ab. Seit den 1950er Jahren haben sich die Bestände in vielen Regionen Nord- und Mitteldeutschlands erholt, insbesondere in Siedlungsbereichen, mit einer deutlichen Zunahme in Parks und auf Friedhöfen seit den 1990er Jahren.

Merkmale

Die Singdrossel ist etwas kleiner und zierlicher als die Amsel und deutlich kleiner als die Misteldrossel. Männchen und Weibchen sind gleich gefärbt. Im Brutkleid zeigt sie eine oliv- bis graubraune Oberseite, rahmfarbenes Kinn und Kehle sowie eine intensiv gelblich gefärbte Vorderbrust mit schwarzbraunen Flecken, die sich über die Flanken erstrecken. Jungvögel und Altvögel lassen sich anhand der Spitzenfleckung an den Armdecken sowie der Färbung der Handdecken unterscheiden. Eindeutige Feldmerkmale sind der zimtorange Unterflügel, der kurze Flugruf „zip“ und das Fehlen eines Überaugenstreifens, wie ihn die ähnliche Wacholderdrossel zeigt.

Quellen und Links

- Collar, N. (2020). Song Thrush (Turdus philomelos), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten der Singdrossel in Deutschland. DDA, abgerufen am 25.06.2025.

- siehe auch Literaturvezeichnis

Zitiervorschlag: