Nachdem der Rohrschwirl (Locustella luscinioides) im 19. Jahrhundert aus Teilen Deutschlands verschwunden war, setzt mit Beginn des 20. Jahrhunderts eine Wieder- und Neuansiedlung ein.

Wie alle Schwirle in Europa ist der Rohrschwirl ein Langstreckenzieher. Während der Brutzeit ist er eher zu Fuß unterwegs. Im dichten Schilf sucht er nach Nahrung und klettert die Halme des Altschilfbestands hoch, um mit seinem monotonen Gesang das Revier anzuzeigen. Bei Gefahr kann er, ähnlich wie der Rohrdommel, eine Pfahlstellung annehmen. Er vertraut dann seiner Tarnung und fliegt nicht auf.

Steckbrief

Größe: 13-14 cm

Gewicht: 12-21 g

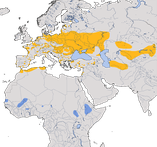

Verbreitung: Nordafrika, lückenhaft in West, Mittel und Südeuropa, Osteuropa bis Vorderasien

Nahrung: Insekten, andere Wirbellose

Lebensraum: Schilf im Verlandungsbereich von Gewässern, auch hohes Gras und Büsche entlang von Flüssen

Zugverhalten: Langstreckenzieher, südlich der Sahara, wenig bekannt

Brutzeit: Mai - Juli

Nest: meist über Wasser oder feuchtem Boden, in dichter Vegetation

Fortpflanzung: monogame Saisonehe auch Bigynie, 4-6 Eier, 1-2 Bruten pro Jahr, Brutdauer 12-14 Tage, flügge nach 11-15

Höchstalter: 7 Jahre, 5 Monate

Bestand: 5,5-9,0 Tausend Brutpaare in Deutschland, 281-474 Tausend in Europa, 0,87-1,46 Millionen Vögel weltweit

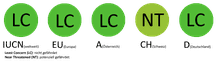

Status: nicht gefährdet, Trend: stabil

In Deutschland Zugvogel, brütet vor allem im Nordostdeutschen Tiefland, Trend: stabil mit zunehmender Tendenz

Stimme

Der Reviergesang beginnt oft schon im Flug mit einem leisen, tickenden Vorgesang, der allmählich in ein gleichmäßiges, tiefes Schwirren übergeht. Dieses Schnurren ist deutlich tiefer, wohlklingender und schneller als das des Feldschwirls. Unverpaarte Männchen singen länger und intensiver als verpaarte. Die größte Gesangsaktivität findet zwischen April und Anfang Juni statt, wobei morgens und nachts besonders lange vorgetragen wird (bis zu 7 Minuten). Die Rufe reichen von „pitt“, „tschik“, „zi-zi-zi“ bis zu schrillen Lauten wie „wett“, „tack“ oder „twit“, die bei Erregung und zur Feindabwehr eingesetzt werden.

Gesang

Rufe

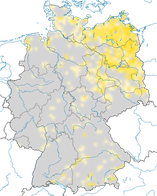

Verbreitung in Deutschland

Der Rohrschwirl ist ein Brutvogel wasserdurchsetzter großer Röhricht- und Altschilfbestände mit einem Unterwuchs aus Knickschilf und Großseggen. In Deutschland kommt der Rohrschwirl vorwiegend im Nordostdeutschen Tiefland vor. Im übrigen Deutschland gibt es nur lokal größere Bestände. Diese lückenhafte Verbreitung setzt sich bis in den Südwesten Europas fort. Der Bestand des Rohrschwirls nimmt in Deutschland zu.

Zugverhalten

Die Überwinterungsgebiete des Langstreckenziehers liegen in Afrika, südlich der Sahara. Wenige Vögel überwintern auch in Nordafrika. Im April und Mai werden in Deutschland die Brutreviere besetzt. Der Herbstzug verläuft von Mitte August bis Mitte September. Rohrschwirle aus Norddeutschland ziehen in Südwestrichtung über die iberischen Halbinseln nach Afrika. Ostdeutsche Vögel nutzen einen südöstlichen Zugweg.

Merkmale

Unscheinbarer Schilfsänger mit dunkel-rotbraunem Gefieder und meist unauffälligem, hellem Überaugenstreif, der vor und hinter dem Auge sichtbar sein kann. Die Ohrdecken sind teils aufgehellt, und die äußere Handschwinge ist deutlich heller als die übrigen Flügelfedern. Kinn und Kehle des singenden Männchens erscheinen weiß und seidig glänzend, die Unterseite ist insgesamt hell beige mit rotbraunem Anflug. Im Vergleich zum Teichrohrsänger wirkt der Vogel schlanker und langschwänziger mit weniger rostfarbenem Bürzel und rahmfarbener Unterseite. Männchen und Weibchen sehen gleich aus.

Quellen und Links

- Pearson, D. (2020). Savi's Warbler (Locustella luscinioides), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: