Das Rotkehlchen (Erithacus rubecula) zeigt im Winter Formen sozialer Segregation. Untersuchungen am Zugverhalten und der Besetzung der Winterquartiere auf der Iberischen Halbinsel haben gezeigt, dass Weibchen viel weiter südlich als Männchen überwintern. Die Besetzung der Winterquartiere wird bestimmt durch das Geschlecht, das Alter und die Körpergröße. Weibchen, Jungvögel und kleinere Individuen besetzten qualitativ schlechtere Quartiere als dominante Vögel. Sie sind weniger in Wäldern zu finden und in schlechterer Kondition.

Rotkehlchen zeigen ein ausgesprochen territoriales Verhalten. Im Winter besetzten Männchen und Weibchen getrennte Reviere, die auch durch Gesangsaktivität markiert werden. In der Regel gibt das Weibchen im Januar sein Herbstrevier auf und paart sich mit dem benachbarten Männchen.

Steckbrief

Größe: ca. 14 cm

Gewicht: 14–25 g

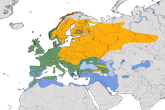

Verbreitung: Ganz Europa, Nordafrika, Kaukasusregion, westliches Sibirien bis Iran

Nahrung: Insekten, Spinnen, Würmer, Beeren, Früchte, gelegentlich kleine Wirbeltiere

Lebensraum: Wälder, Waldränder, Gärten, Parks, Gebüsche mit offenem Boden; im Winter auch Macchia, Gärten und landwirtschaftliche Gebiete

Zugverhalten: Teilzieher oder Standvogel in Westeuropa; Zugvogel in Skandinavien, Osteuropa und Russland; überwintert im Mittelmeerraum, Nordafrika und Nahen Osten

Brutzeit: Mitte März bis Juli (abhängig von Region)

Nest: Napfnest aus Moos, Gras und Blättern in Nischen am Boden oder in niedriger Vegetation, gern in Efeu oder Mauerlöchern

Fortpflanzung: Monogam; 4–7 Eier; Brutdauer: ca. 14 Tage; Nestlingszeit: ca. 13 Tage; flügge: nach 13 Tagen; Betreuung: 16–24 Tage

Höchstalter: 19 Jahre, 4 Monate (Totfund)

Bestand: 3,4-4,4 Millionen Brutpaare in Deutschland, 58,7-90,5 Millionen in Europa, 130-201 Millionen Vögel weltweit

Status: Nicht gefährdet; Trend: zunehmend

In Deutschland Jahresvogel, Zugvogel, Wintergast, sehr häufiger Brutvogel in ganz Deutschland, nicht gefährdet, Trend: stabil

Schutzstatus

Das Rotkehlchen gilt eltweit als nicht gefährdet („Least Concern“) und hat in Europa einen stabilen Bestand von schätzungsweise 58-91 Millionen Paaren (Stand 2018). Hohe Dichten werden in Wäldern und Siedlungsgebieten erreicht, während sie in Agrarlandschaften deutlich niedriger ausfallen. Obwohl keine akuten Gefährdungen bestehen, wird die Art im Mittelmeerraum im Winter noch immer häufig gejagt, und harte Winter können zu vorübergehenden Bestandsrückgängen führen.

Stimme

Als einer der häufigsten Singvögel in unseren Breiten ist das Rotkehlchen, auch mit seinem Gesang allgegenwärtig. Mit 275 nachgewiesenen, sich fortlaufend ändernden Motiven, ist sein Gesang äußerst variabel.

Der Gesang besteht aus variablen, silbrig pfeifenden Phrasen mit melodischen Einschüben und langgezogenen, abklingenden Tönen, wobei Herbst- und Wintergesänge melancholischer und leiser sind als die intensiveren Frühlingsgesänge der Männchen. Der Subsong beider Geschlechter ist ein leiser, komplexer Schwatzgesang mit häufigerer Imitation anderer Vogelarten. Die Rufe sind vielfältig und situationsabhängig, darunter ein stakkatoartiges „tic“ bei Erregung, ein dünnes „tswiii“ als Alarmkontakt, hohe Alarmlaute wie „tsiiip“, aggressive „siii“-Rufe und leise Bettellaute wie „dziip“ und „seep“, z. B. beim Füttern oder Kopulieren.

Reviergesang

Warnruf

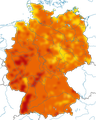

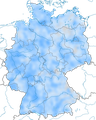

Verbreitung in Deutschland

In Deutschland ist das Rotkehlchen ein Brutvogel verschiedener Waldtypen. Es nimmt Hecken und Feldgehölze an und brütet in den Alpen bis zu Baumgrenze in 1900 m ü. NN. Als Kulturfolger brütet es in Gärten, Parkanlagen und auf Friedhöfen.

Das Rotkehlchen ist in Deutschland ein Brutvogel, Zugvogel und Standvogel. Deutsche Rotkehlchen überwintern vorwiegend in Frankreich und auf der Iberischen Halbinsel. Nur wenige Vögel ziehen bis nach Nordafrika. Ersetzt werden sie im Winter durch Rotkehlchen aus Nord- und Osteuropa, die in Deutschland überwintern.

Ab Mitte Februar kehren die Rotkehlchen aus dem Winterquartier zurück. Der Heimzug setzt sich bis Ende April fort. Der Wegzug setzt Ende August ein und erstreckt sich bis Mitte November. Ringfunde zeigen, dass Überwinterung bei Vögeln in Nordwestdeutschland vorkommt.

Bestandsentwicklung

Mit fast 3,9 Millionen Brutpaaren gehört das Rotkehlchen zu den Top Ten der deutschen Brutvögel. Sein Bestand wird langfristig als stabil eingeschätzt.

Strenge Winter können zu Populationsschwankungen führen. Dabei korreliert diese mit der mittleren Temperatur im Januar. Die urbane Population reagiert weniger empfindlich auf die kalte Witterung als waldbewohnende Bestände. Auch ein nasses Frühjahr kann zu Einbrüchen in den Beständen führen.

Vogel des Jahres

Das Rotkehlchen ist in Deutschland und in anderen Ländern mehrfach zum Vogel des Jahres ernannt worden. Ausschlaggebend war bei der deutschen Auszeichnung der Bekanntheitsgrad. Wurde es 1992 noch vom NABU und dem LBV ausgewählt, entschied 2021 eine Abstimmung via Internet über die Vergabe des Titels.

- Armenien: 2013

- Deutschland: 1992; 2021

- Tschechien: 2016

- Ukraine: 2005

Merkmale

Die Geschlechter sind nicht zu unterscheiden: Männchen und Weibchen zeigen in allen Kleidern eine charakteristische orangefarbene Färbung von Stirn bis Brust, die sich deutlich von der dunkel olivbraunen Oberseite absetzt. Im Jugendkleid ist die Oberseite bräunlich mit orangegelber und dunkelbrauner Fleckung, während Brust und Kehle ockergelb und der Bauch rahmfarben sind – die typische Orangefärbung fehlt. Beim Zwergschnäpper ist nur die Kehle orange-rötlich gefärbt. Im Unterschied zu jungen Rotkehlchen lassen sich Zwergschnäpper durch ihre weiße Schwanzzeichnung unterscheiden, während das Rotkehlchen durch sein rundliches, fast „halslos“ wirkendes Erscheinungsbild auffällt.

Quellen und Links

- BirdLife International (2018). Species factsheet: European Robin Erithacus rubecula. Abgerufen am 09. Juni 2025

- Catry P et al. (2004). Winter segregation of migrant European robins Erithacus rubecula in relation to sex, age and size. Journal of Avian Biology, 35(3), 204-209.

- Collar, N. (2020). European Robin (Erithacus rubecula), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten des Rotkehlchens in Deutschland. DDA, aufgerufen am 12.10.2024.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: