Obwohl die Feldlerche (Alauda arvensis) noch zu den häufigen Brutvögeln in Deutschland zählt, gilt sie als gefährdet.

Im 18. und 19. Jahrhundert schätzte man sie als Delikatesse. Sie fehlte in keinem Kochbuch. Leipzig galt damals als Hochburg der Lerchenjagd. Bis zu 400.000 Lerchen wurde dort in der Saison erlegt, ohne dass sich dies auf den Bestand der Lerche ausgewirkt hätte. Heutzutage erinnert nur noch ein Gebäck, die Leipziger Lerchen, an diese Zeit.

Die Feldlerche hat in den vergangenen Jahren einen erheblichen Bestandsrückgang erlitten. Lokal sind die Bestände bis zu 95 % zurückgegangen. Ganz besonders ist die Population auf den extensiv genutzten Flächen eingebrochen. Die Milchkühe stehen nicht mehr auf der Weide, sondern im Stall. Die Wiesen werden zwischen April und Oktober alle vier Wochen gemäht und im Anschluss mit Gülle bearbeitet. Statt 30-40 verschiedene Pflanzenarten gibt es nur noch zwei bis drei. Bei den kurzen Mahdabständen, können die Insekten keinen Reproduktionszyklus durchlaufen und es fehlt ihnen die Futterpflanzen.

Die Feldlerche hat zwar eine hohe Reproduktionsrate, bis zu sechs Brutversuche kann sie im Jahr durchführen, für die Aufzucht der Jungvögel fehlt aber die Nahrung. Mit Insekten und deren Larven werden die Jungvögel gefüttert, die es nicht mehr auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen gibt.

Steckbrief

Größe: 18-19 cm

Gewicht: 35-43 g

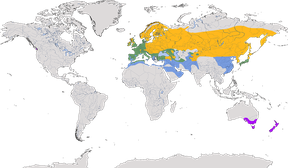

Verbreitung: ganz Eurasien und den Aleuten (Pribilof), eingeführt in Neuseeland, Südaustralien und Vancouver Island

Nahrung: im Frühjahr/Sommer Wirbellose und deren Larven und Puppen, im Winter hauptsächlich Sämereien, Keimlinge

Lebensraum: offene Landschaft, primär landwirtschaftlich genutzte Bereiche

Zugverhalten: Zugvogel, Standvogel auf den Britischen Inseln, überwintert zunehmend in Mitteleuropa

Brutzeit: April - Juli (Reviergesang ab Februar)

Nest: Bodenbrüter versteckt in der Vegetation

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, 2-5 (6) Eier, 2 (3) Bruten pro Jahr, Brutdauer 11-12 Tage, verlassen Nest nach 7-11 Tagen, flügge nach 15-20, Familienbindung bis in den Hebst

Höchstalter: 10 Jahre, 1 Monat

Bestand: 1,2-1,85 Millionen Brutpaare in Deutschland, 44,3-78,8 Millionen Europa, 295-526 Millionen Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet, Trend: abnehmend

In Deutschland Jahresvogel, Zugvogel, Wintergast, brütet in ganz Deutschland, gefährdet, Rote Liste Kategorie 3, Trend: abnehmend.

Stimme

Der Fluggesang des Männchens beginnt mit einem Spiralflug gegen den Wind, bei dem der Vogel ausdauernd und melodisch singt. Er kann mehrere Minuten andauern und besteht aus vielfältigen Motiven, die meist mehrfach wiederholt werden. Der Bodengesang ist leiser und kürzer, jedoch variabler, während der Hetzgesang bei Verfolgungsflügen aggressiver und schneller vorgetragen wird. Weibchen singen nur selten, hauptsächlich bei Revierbesetzung oder Paarbindung. Die höchste Gesangsaktivität liegt im Frühjahr, besonders in den ersten Tagen nach Ankunft im Brutgebiet, mit Spitzen am frühen Morgen und am Nachmittag bei sonnigem Wetter.

Im Winter geben Feldlerchen im Schwarm weiche Kontaktrufe wie „tju tju“ oder „tschirit“ von sich, um miteinander in Verbindung zu bleiben.

Singflug

Beim Singflug steigt das Männchen fast senkrecht gegen den Wind auf und beginnt in großer Höhe mit einem langgezogenen Gesang wie „trieh“ oder „trlié“. Dabei wechselt es zwischen kraftvollen Flügelschlägen und Gleitphasen, oft in spiralförmiger Aufwärtsbewegung. In der höchsten Phase breitet die Feldlerche Flügel und Schwanz weit aus und gleitet langsam singend herab.

Gesang

Rufe

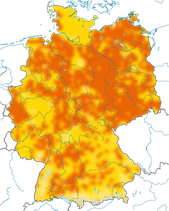

Verbreitung in Deutschland

Die Feldlerche ist fast in ganz Deutschland verbreitet. Besonders dichte Bestände finden sich in Ackerlandschaften im Osten. In westlichen und südlichen Regionen sind die Vorkommen lückiger, in vielen Gebieten ist sie aber noch gut vertreten. In Bayern ist diese, Lerche vorwiegend im Alpenvorland häufig, in Unterfranken sowie in der hessischen Wetterau und der Rheinebene ebenfalls. Sie ist aber in einigen Mittelgebirgsregionen wie dem Pfälzerwald, Odenwald oder dem Schwarzwald lokal verbreitet oder fehlt weitgehend.

Lebensraum

Die Feldlerche bevorzugt offene Kulturlandschaften mit niedriger Vegetation. Sie kommt besonders in Salz- und Sandwiesen, auf Trockenrasen, Feuchtgrünland und auf konventionell bewirtschaftetem Ackerland vor. Auch Ruderalflächen, Tagebauflächen und Störstellen wie Kiesgruben oder Spülfelder werden genutzt.

Zugverhalten

In Deutschland ist die Feldlerche ein Zugvogel. Sie überwintert von Südengland über den Westen Frankreichs bis in den Süden der Iberischen Halbinsel. Die ersten Feldlerchen besetzen im Februar die Brutreviere. Im März hat der Heimzug seinen Höhepunkt und klingt Ende April ab. Die ersten Feldlerchen ziehen schon im August ab. Sein Maximum erreicht der Herbstzug aber erst im Oktober und endet im November. Vereinzelt überwintern auch Feldlerchen in Deutschland, dabei handelt es sich vor allem um Männchen.

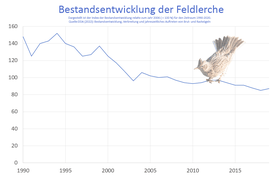

Bestandsentwicklung

Die Bestandsentwicklung ist schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts negativ. Ein Trend, der sich vorwiegend im Grünland in den letzten 50 Jahren erheblich verstärkt hat und in ganz Europa zu beobachten ist. Man geht davon aus, dass die Bestände in ganz Deutschland seit den 1970er Jahren um bis zu 90 Prozent zurückgegangen sind. Sie wird deshalb in der Kategorie 3 der Roten Liste der Brutvögel in Deutschland geführt und gilt als in ihrem Bestand gefährdet.

DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten von Brut- und Rastvögeln in Deutschland.. DDA, abgerufen am 17.07.2025.

Vogel des Jahres

Um auf ihren besonderen Schutzstatus oder auf den gefährdeten Lebensraum hinzuweisen, ist die Feldlerche mehrfach zum Vogel des Jahres gekürt worden.

- Deutschland: 1998; 2019

- Luxemburg: 1998; 2010

- Norwegen: 2005

- Österreich: 2019

- Schweiz: 2022

- Tschechien: 2005

Merkmale

Die Feldlerche zeigt eine blass beige bis rötlichbraune Oberseite und Vorderbrust mit markanten dunklen Längsflecken, während die Unterseite weißlich ist. Am Boden fällt sie durch oft deutlich gesträubte Scheitelfedern auf, wobei im Unterschied zu Haubenlerchen eine Haube nur angedeutet ist. Im Flug sind die weißen Schwanzkanten und ein weißer Flügelhinterrand auffällig. Im Jugendkleid fehlen Haube und Brustzeichnung, der Schwanz ist kürzer, der helle Überaugenstreif deutlicher, und die dunklen Federzentren heben sich kontrastreich von den weißen Spitzen ab. Die Geschlechter lassen sich nicht unterscheiden.

Quellen und Links

- Campbell RW et al. (2020). Eurasian Skylark (Alauda arvensis), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- DDA (2022): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten der Feldlerche in Deutschland. DDA, aufgerufen am 24.09.2023.

- Seite „Leipziger Lerche (Gebäck)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Dezember 2019, 11:24 UTC. URL (Abgerufen: 1. September 2020, 13:13 UTC)

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: