Das Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) gehört mit zu den häufigsten Brutvogelarten in Deutschland. Die Entwicklung ist stark abhängig von der Forstwirtschaft, hauptsächlich vom Anbau der Fichte. Diese Baumart wird von Wintergoldhähnchen bevorzugt. Die Aufforstung mit Fichten im Tiefland, die zum Ende des 18. Jahrhunderts einsetzte, hat auch zu einer Erweiterung des Brutareals und zu einer positiven Entwicklung des Bestandes beim Wintergoldhähnchen geführt. Die Fichte bevorzugt feuchte und kühle Standorte. Sie ist eine Baumart, die unter der Klimaerwärmung besonders zu leiden hat. Die trockenen und heißen Sommer der letzten Jahre haben zu einem massiven Fichtenstreben in Deutschland geführt. Es beleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklung auf den Bestand des Wintergoldhähnchens auswirkt.

Steckbrief

Größe: 8,5–9,5 cm

Gewicht: 4,6–7,1 g

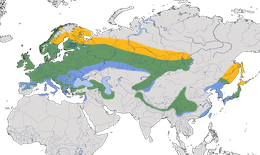

Verbreitung: Ganz Europa bis W-Sibirien, Kaukasus, Zentral- und Ostasien, atlantische Inseln (z. B. Azoren, Kanaren), Himalaja; Überwinterung in Südeuropa, Nordafrika, Asien

Nahrung: Arthropoden, besonders Springschwänze, Blattläuse, kleine Motten, Spinnen; auch größere Beutetiere wie Wintermotten in Migrationszeiten

Lebensraum: Vorzugsweise boreale Nadelwälder (v. a. Fichten), laurische Wälder (Inseln), Kiefern- und Heidewälder; im Winter auch Misch- und Laubwälder, Gärten, Parks

Zugverhalten: Teilzieher bis Langstreckenzieher; nordische Brutvögel verlassen das Brutgebiet vollständig, südlichere Populationen nur partiell

Brutzeit: Beginn ab Ende März; Gelege meist Anfang April

Nest: Kugeliges Nest aus drei Lagen (innen mit bis zu 2500 Federn, außen mit Flechten), hängend in Nadelbäumen oder Heidekraut

Fortpflanzung: Monogam; 6–13 Eier pro Gelege; zwei Jahresbruten; Brutdauer: 14–17 Tage; Nestlingszeit: 17–22 Tage; Betreuung nach dem Ausfliegen: 12–18 Tage

Höchstalter: 6 Jahre, 11 Monate (Totfund)

Bestand: 0,91-1,35 Millionen Brutpaare in Deutschland, 20-37 Millionen in Europa, 98-165 Millionen Vögel weltweit

Status: LC – Least Concern, nicht gefährdet

In Deutschland Jahresvogel, Zugvogel, Wintergast, sehr häufiger Brutvogel in ganz Deutschland, nicht gefährdet, Trend: abnehmend

Stimme

Der Reviergesang 🔊 des Wintergoldhähnchens beginnt mit sehr hohen „zi-si“-Lauten und besteht aus mehreren Gruppen mit 3–4 Elementen, die in einen variablen „Endschnörkel“ münden. Im Unterschied zu Sommergoldhähnchen erreicht der Gesang seltener Frequenzen über 8 kHz, hat aber besonders im Subsong🔊 ein breites Repertoire. Der Gesangsmaximum liegt zwischen März und Mai, mit weiteren Höhepunkten im Herbst und Januar. Männchen singen oft schon ab Januar. Der Plaudergesang ist leiser, stark moduliert und enthält häufig Imitationen anderer Arten. Rufe umfassen zahlreiche Varianten, darunter leise „sit“-Laute als Kontaktlaut🔊, schrille „zick“-Laute bei Erregung, und „sirrr“ als Flugfeind-Warnruf. Nestlinge äußern ab dem Schlupf „hip“-Laute, später „zick“- und „sirrr“-Rufe.

Gesang

Rufe

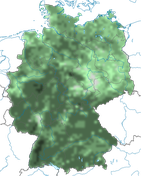

Verbreitung in Deutschland

Das Wintergoldhähnchen hat eine enge Bindung an Nadelbäume und erreicht vor allem in Fichtenbeständen die höchste Siedlungsdichte. Es ist nahezu flächendeckend in Deutschland verbreitet, brütet in den Alpen bis zur Baumgrenze und zählt zu den häufigsten Brutvögeln des Landes. Weniger dicht besiedelt sind lediglich große Kiefernwälder und die ausgedehnten Agrarlandschaften Ostdeutschlands.

Lebensraum

Die Art bewohnt bevorzugt Fichten- und Tannenwälder, kommt aber auch in Kiefern- und Mischwäldern sowie in Parks, Friedhöfen und anderen nadelbaumreichen Siedlungsräumen vor. In Mittelgebirgen wie Schwarzwald, Spessart oder Bayerischem Wald werden sehr hohe Populationsdichten erreicht.

Zugverhalten

In Deutschland ist das Wintergoldhähnchen überwiegend ein Standvogel. Im Herbst findet ein Zuzug und Durchzug nordischer Populationen statt, der im September beginnt und sich bis in den November erstreckt. Der Frühjahrszug verläuft im März und April.

Bestandsentwicklung

Die Bestandsentwicklung war über Jahrzehnte positiv, insbesondere durch die Ausbreitung von Fichtenwäldern. Seit den 1990er-Jahren kam es jedoch regional zu einem Bestandsrückgang, der mit Sturmereignissen, Insektenkalamitäten und Waldumbau in Zusammenhang steht. Diese Entwicklung hat sich in den vergangenen Jahren im Zuge der trockenen Sommer noch verstärkt.

Merkmale

Das Wintergoldhähnchen ist ein sehr kleiner, lebhafter Vogel mit olivgrüner Oberseite und heller Unterseite, der sich oft pausenlos durch die Zweige bewegt. Männchen und Weibchen sind im Freiland nur sehr zu unterscheiden. Der Kopf ist durch einen orangefarbenen Scheitelstreifen, der von schwarzen Begrenzungsfedern eingerahmt ist, gekennzeichnet. Beim Weibchen ist dieser Streifen eher gelb. Jungvögel sind insgesamt matter gefärbt, ohne Scheitelfleck, und zeigen eine grauoliv getönte Kopf- und Rückenfärbung mit hellerem Zügel und schmalen Flügelbinden.

Quellen und Links

- Martens, J. and M. Päckert (2020). Goldcrest (Regulus regulus), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- Wege V (2021): Fotos, alle Bildrechte bei der Fotografin

- siehe auch Literaturvezeichnis

Zitiervorschlag: