Der Schwarzstirnwürger (Lanius minor) war Mitte des 19. Jahrhunderts ein oft häufiger und in fast ganz Deutschland verbreiteter Brutvogel. Zum Ende des 19. Jahrhunderts setzte dann ein starker Rückgang nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Mitteleuropa ein. Die wärmeliebende Art leidet in ihrem nördlichen Verbreitungsgebiet besonders unter nasskaltem Klima in der Brutzeit. Zugesetzt hat dem Schwarzstirnwürger aber vor allem der Strukturwandel in der Landwirtschaft. Der in seinem Nahrungsspektrum zu einem erheblichen Teil auf Käfer spezialisierte Würger hat durch den fast vollständigen Verlust der Bodeninsekten in der landwirtschaftlich genutzten Fläche sehr geschadet. Das letzte Schwarzstirnwürgerpaar hat 1987 in Baden-Württemberg gebrütet. Danach ist es zwar gelegentlich noch zu Brutzeitbeobachtungen in Deutschland gekommen, ein Brutnachweis gelang jedoch nicht mehr.

Steckbrief

Größe: 19–23 cm

Gewicht: 41–61,6 g

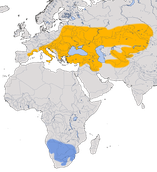

Verbreitung: Von der Iberischen Halbinsel bis Sibirien und Zentralasien;

Nahrung: Vorwiegend große Insekten (v. a. Grillen, Maulwurfsgrillen, Käfer, Raupen), gelegentlich Spinnen; Wirbeltiere sehr selten

Lebensraum: Offene Landschaften mit verstreuten oder gruppierten Bäumen und wenigen Büschen; bevorzugt trockene und sonnige Niederungen bis 700 m, selten bis 2200 m;

Zugverhalten: Langstreckenzieher; gesamte Brutpopulation überwintert im südlichen Afrika; Wegzug ab Ende Juli, Hauptzug im August; Rückkehr ab Ende März, Ankunft in Mitteleuropa meist Ende April bis Mitte Mai

Brutzeit: Mai bis Anfang Juni (Mitteleuropa), Ersatzbruten bis Anfang Juli

Nest: Von beiden Geschlechtern gebaut, meist hoch (durchschnittlich 8,5 m) auf Ast von Obst- oder Pappeln, aus Zweigen, Wurzeln, Gras, teils mit grünem Pflanzenmaterial

Fortpflanzung: monogam; 1 Jahresbrut; 3–7 Eier, Brutdauer 14–16 Tage, Nestlingszeit 14–19 Tage; Jungvögel 2–3 Wochen nach dem Ausfliegen unabhängig, bleiben jedoch ca. 2 Monate bei den Eltern

Höchstalter: 6 Jahre und 1 Monat

Bestand: 331-896 Tausend Brutpaare in Europa, 1,2-3,3 Millionen Vögel weltweit

Status: LC – Least Concern; nicht gefährdet, in vielen Teilen Europas stark rückläufig oder bereits ausgestorben, Trend: abnehmend

In Deutschland seltener Gastvogel, als Brutvogel seit 1987 in Deutschland ausgestorben, Rote Liste Kategorie 0

Stimme

Der Schwarzstirnwürger nutzt eine Reihe von schäckernd-schilpenden Rufen zur Reviermarkierung, häufig begleitet von Imponierflügen. Sein Gesang 🔊 ist im Vergleich zu anderen Würgerarten rauer, lauter und enthält viele Nachahmungen anderer Vogelarten, etwa von Finken, Lerchen oder sogar Haustieren. Der Balzgesang ist weniger laut, gleichmäßiger und beginnt etwa vier Wochen vor der Eiablage. Rufreihen wie „tsk-tschk“ oder aggressive Warnlaute wie „gä-gä-gä 🔊 werden zur Verteidigung des Reviers eingesetzt, besonders gegenüber Artgenossen oder Feinden. Innerartliche Kontaktlaute wie „krett“ 🔊 dienen der Kommunikation zwischen Paaren und zwischen Eltern und Jungen, besonders bei Nestbau und Fütterung.

Gesang

Rufe

Verbreitung in Deutschland

Der Schwarzstirnwürger war im 19. Jahrhundert in Deutschland ein weit verbreiteter Brutvogel, vorwiegend in wärmebegünstigten Tieflandregionen mit lockerer Vegetation. Besonders häufig war er in Ostdeutschland, in Teilen Nordrhein-Westfalens, Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburgs und Sachsens. Auch in Süddeutschland, etwa in der Rhein-Main-Ebene und am Bodensee, war die Art bis in die 1960er Jahre vertreten.

Lebensraum

Der Schwarzstirnwürger bevorzugte in Deutschland landwirtschaftlich extensiv genutzte, niederschlagsarme Regionen mit Einzelbäumen, lichtem Gehölz und offenen Landschaftsstrukturen. Besonders geeignet waren Weinberge, Heiden, Aller- und Alleenlandschaften sowie Störstellen wie Kahlschläge oder Tagebauflächen. Die Art siedelte in Regionen mit guter thermischer Begünstigung, hauptsächlich im Südosten Deutschlands. In früheren Zeiten war sie regelmäßig in Obstwiesen, Weiden und an Waldrändern anzutreffen. In Mitteleuropa ist sie heute nahezu vollständig verschwunden.

Zugverhalten

Der Schwarzstirnwürger ist ein Langstreckenzieher, der in den Dornbuschsavannen und Akazienlandschaften des südwestlichen Afrikas überwintert, insbesondere in Namibia, Botswana und West-Zimbabwe. Der Herbstzug beginnt in Mitteleuropa bereits Anfang August, erreicht seinen Höhepunkt Ende August bis Anfang September und endet meist Mitte September. Vögel aus Mitteleuropa meiden dabei die regenreicheren Waldzonen und ziehen in einem Zugkorridor westlich der großen ostafrikanischen Seen. Der Frühjahrszug verläuft zwischen März und Mai über Ostafrika, die Levante und den Balkan zurück in die Brutgebiete.

Bestandsentwicklung

Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es zu einem deutlichen Bestandsrückgang, der bis zum vollständigen Erlöschen der Brutvorkommen in Deutschland führte. In vielen Regionen wie Rheinland-Pfalz oder Bayern verschwand die Art bereits in den 1970er Jahren. Die Gründe liegen in Verlust und Umgestaltung geeigneter Lebensräume, etwa durch intensive Landwirtschaft und Klimaveränderungen. Nur in besonders günstigen Gebieten hielt sich der Bestand länger, etwa im Bodenseebecken, wo 1987 der letzte bestätigte Brutnachweis gelang. Seit 1987 gibt es keine gesicherten Brutnachweise mehr, vereinzelt werden jedoch Einzelnachweise während der Brutzeit gemeldet. Die Beobachtungen beschränkten sich auf das Frühjahr und den Sommer und fanden vorwiegend in den Monaten Mai und Juni statt. Der letzte Nachweis eines Revierpaares stammt aus dem Jahr 2005 aus der Lausitz südwestlich von Cottbus, zu einer Brut ist es nicht gekommen.

Merkmale

Der Schwarzstirnwürger zeigt eine auffällige Gesichtsmaske, die beim Männchen vom Schnabel über Stirn und Augen zieht und ohne weiße Abgrenzung in das graue Scheitelgefieder übergeht. Die Oberseite ist bläulichgrau, die Unterseite überwiegend weiß mit rosafarbenem Brustschimmer. Der Schwanz ist schwarz mit variabler weißer Endbinde, die Handschwingen zeigen eine auffällige weiße Basisbinde. Beim Weibchen ist das Gefieder ähnlich, jedoch matter gefärbt, die Gesichtsmaske erscheint stumpfschwarz. Jungvögel besitzen ein braungraues Oberseitengefieder mit feiner Querwellenzeichnung, helle Stirn, rahmfarbene Brusttönung und eine nur angedeutete Gesichtsmaske.

Quellen und Links

- Heydemann B, Meyer H (1983): Auswirkungen der lntensivkultur auf die Fauna in den Agrarbiotopen. Landespflege und Landwirtschaft. Heft 42, S. 174-191. Dezember 1983. Bonn

- Yosef R, Int. Shrike Working Group (2020). Lesser Gray Shrike (Lanius minor), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: