Der Wiesenpieper (Anthus pratensis) gehört zu den Arten, die häufig vom Kuckuck parasitiert werden. Die Eier beider Arten sind sich sehr ähnlich. Untersuchungen in Norwegen haben gezeigt, dass die Häufigkeit, mit der der Kuckuck dem Wiesenpieper ein Ei unterlegt, starken zeitlichen und geografischen Schwankungen unterliegt. Im Schnitt wurden etwa 6,6 % der Wiesenpieper Gelege parasitiert. Sie kann aber auch 35 % der Bruten betreffen. Die von 2001 bis 2014 durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die Anzahl der parasitierten Wiesenpieper über den Zeitraum der Untersuchung abgenommen hat. Diese Beobachtung würde die These stützen, dass der Rückgang des Kuckucks mit der Veränderung des Klimas zusammenhängt. Wiesenpieper kehren früher aus der Überwinterung und fangen früher anzubrüten. Zu früh für den spät heimkehrenden Kuckuck.

Steckbrief

Größe: 14-15 cm

Gewicht: 15-22 g

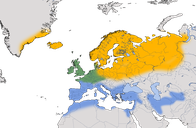

Verbreitung: Ostgrönland, Westeuropa bis Westsibirien

Verbreitungsschwerpunkt: Nordeuropa

Nahrung: Wirbellose bis 5 mm, Sämereien

Lebensraum: offene Landschaft mit geeigneten Sitzwarten,

Zugverhalten: Standvogel, Kurz- und Mittelstreckenzieher, überwintert in Südeuropa

Nest: Bodenbrüter

Brutzeit: März - August

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, hohe Brutplatztreue, 4-6 (2-7) Eier, 1-2 (3) Bruten pro Jahr, Brutdauer 11-15 Tage, Nestlingszeit 10-14 Tage,

Höchstalter: 13 Jahre, 1 Monate (Totfund)

Bestand: 36-57 Tausend Brutpaare in Deutschland, 4,25-7,20 Millionen in Europa, 20-40 Millionen Vögel weltweit

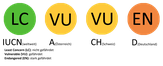

Status: potenziell gefährdet, Trend: abnehmend

In Deutschland: Zugvogel und Brutvogel, stark gefährdet, Trend stark abnehmend

Stimme

Der Gesang des Wiesenpiepers besteht meist aus mehreren, klar strukturierten Phrasen mit feinen, hohen Lauten wie „sst“, „zi“ oder „zri“, die im Singflug in steigender Frequenz wiederholt werden und dabei oft stereotyp aufgebaut sind. Die Rufe umfassen einen leisen, nervösen „ist“- oder „tsip“-Laut beim Auffliegen, fluchtartig dargebrachte Doppelrufe wie „zi-zit“ sowie einen auffälligen Warnruf vom Ansitz („biri biri“), der sich vom Bergpieper deutlich unterscheidet.

Gesang

Rufe

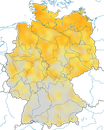

Verbreitung in Deutschland

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war der Wiesenpieper ein weit verbreiteter Brutvogel des offenen Grünlands. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft sowie die Trockenlegung feuchter Wiesen und Moore gingen die Bestände stark zurück. Heute ist die Art vor allem noch in der Norddeutschen Tiefebene verbreitet. In den Mittelgebirgen ist sie größtenteils flächendeckend anzutreffen, fehlt jedoch in ausgeräumten Agrarlandschaften und Waldgebieten. In Süddeutschland tritt der Wiesenpieper nur noch lückenhaft auf.

Der Wiesenpieper ist ein Zugvogel, der bereits Ende Februar aus dem Winterquartier in Südwesteuropa zurückkehrt. Seinen Höhepunkt erreicht der Frühjahrszug im März und April und endet im Mai. Der Wegzug beginnt Mitte September, kulminiert im Oktober und ist im November abgeschlossen. In jüngerer Zeit überwintern einige Individuen zunehmend auch in Deutschland.

Bestandsentwicklung

Die Bestände des Wiesenpiepers sind seit den 1960er-Jahren hauptsächlich in Norddeutschland stark zurückgegangen. In Bayern hingegen beschränkten sich die Verluste zunächst meist auf lokale Bereiche. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts brechen jedoch auch dort die Bestände massiv ein. Hauptursachen für diesen Rückgang sind die Intensivierung der Landwirtschaft, die Entwässerung von Feuchtgebieten sowie die zunehmende Eutrophierung des Grünlands. Während der Brutbestand Mitte der 1990er-Jahre noch auf 100.000 bis 200.000 Reviere geschätzt wurde, lag er 2016 nur noch bei 36.000 bis 57.000. Regional gab es jedoch auch positive Entwicklungen, etwa an der Wattenmeerküste, wo extensivere Bewirtschaftung und der Verzicht auf Salzgrünlandnutzung zu steigenden Siedlungsdichten führten.

In der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands wird der Wiesenpieper in der Kategorie 2 („stark gefährdet“) geführt, in Bayern und anderen Bundesländern sogar in der Kategorie 1 („vom Aussterben bedroht“).

Merkmale

Eher kleiner, gestreifter Pieper mit blassem Augenring, auffälliger dunkler Längszeichnung auf der Brust und einem insgesamt graubraunen bis erdigen Federkleid. Er ähnelt stark dem Baumpieper, unterscheidet sich aber durch weniger warme Gelbtöne, längere Hinterkralle und einen charakteristischen zirpenden Warnruf. Im Singflug startet er meist von niedrigeren Sitzwarten, während der ähnlich singende Bergpieper größer, hochbeiniger und dunkelbeiniger ist.

Quellen und Links

- Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) (2024): Wiesenpieper (Anthus pratensis) – Artenschutz-Steckbrief.

- Berstad J et al. (2019): Brood parasitism on Meadow Pipits Anthus pratensis by Common Cuckoos Cuculus canorus in two mountain areas in Norway. Ornis Norvegica, 42: 7–14

- DDA (2022): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten des Wiesenpiepers in Deutschland. DDA, abgerufen am 05.04.2025.

- Tyler S, Sharpe CJ (2020). Meadow Pipit (Anthus pratensis), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: