Die Maskenschafstelze (Motacilla flava feldegg) unterscheidet sich von der Wiesenschafstelze (Motacilla flava flava) nicht nur durch ihre schwarze Kopfzeichnung, sondern auch durch die Wahl ihres Lebensraums. Besonders in Gebieten, in denen sich die Brutareale beider Unterarten überlappen, zeigt sich diese Differenz deutlich: Die Maskenschafstelze bevorzugt Verlandungszonen von Gewässern, ist in Lagunen, an Bach- und Flussmündungen oder in Brackwassersümpfen zu finden. Im Gegensatz dazu zeigt die Wiesenschafstelze eine enge Bindung an beweidete Flächen. Sie läuft dem Weidevieh hinterher und sammelt Insekten und andere Kleintiere auf, die durch den Viehtritt aufgescheucht wurden. Die Maskenschafstelze hingegen zeigt eine deutlich geringere Bindung an Vieh.

Steckbrief

Größe: 17 cm

Gewicht: 12-26 g

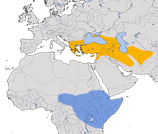

Verbreitung: Balkanhalbinsel bis Iran

Nahrung: wirbellose Tiere, vor allem Fliegen, Mücken, kleine Käfer, Insektenlarven, selten pflanzliches Material

Lebensraum: Verlandungszonen von Gewässern, keine Viehstelze

Zugverhalten: Langstreckenzieher, überwintert in Ostafrika von Eritrea bis zum Viktoria See und im Westen bis Nigeria

Brutzeit: Mai - Juli

Nest: Bodennest, meist in einer Mulde, napfförmig, nach oben durch Vegetation abgedeckt

Fortpflanzung: Saisonehe, 5-6 (4-7) Eier, 1 (2 flavissima) Bruten pro Jahr, Brutdauer 12-13 Tage, verlassen Nest nach 11-12 Tagen, flügge nach 14-16

Höchstalter: 8 Jahre, 11 Monate (Ringvogel)

Bestand: siehe Schafstelze

In Deutschland seltene Ausnahmeerscheinung

Stimme

Das Gesangs- und Rufrepertoire der Maskenschafstelze ist deutlich komplexer als das der nördlichen Unterarten wie der Wiesenschafstelze. Es entspricht dem Gesangsbild der "Weißkehligen-Schafstelzen", etwa dem der Aschkopf-Schafstzelze. Der Reviergesang verfügt über vielfältigere Strophen. Die einzelnen Gesangselemente sind dabei deutlich länger. Charakteristisch ist der trillerartig modulierte Ruf "psiiit", der sich klar vom weicheren "psie" oder dem zweisilbigen "twiep" der Wiesenschafstelze abhebt.

Gesang

Rufe

Vorkommen in Deutschland

Deutschland liegt außerhalb des eigentlichen Brutareals der Maskenschafstelze, die von Ungarn und dem Balkan über die Türkei bis nach Kasachstan und in den Iran brütet. Seit den 1960er Jahren werden die Vögel jedoch regelmäßig in Mitteleuropa beobachtet. In Deutschland gab es zwischen 1977 und 1984 mehrere Revierbesetzungen durch einzelne Männchen oder Paare, insbesondere im Bodenseeraum. Dabei handelte es sich häufig um Hybridpaare mit Wiesenschafstelzen. Seit 2010 wird die Art in Deutschland vermehrt nachgewiesen, im Jahr 2021 bereits zehnmal (Stand 2023). Bestätigte Bruten gibt es bislang nicht, doch es existieren Hinweise auf Bruten im Alpenvorland.

In Österreich wurde die Art in verschiedenen Regionen nachgewiesen, besonders im Vorarlberger Rheindelta sowie im Salzburger Pinzgau und der Oststeiermark, wo es mehrfach zu Bruten kam. In der Schweiz trat die Art ab 1947 als Brutvogel auf, besonders im westlichen Mittelland und im Oberengadin. Dort gehörten anfangs mehr als die Hälfte der Brutvögel zur Maskenschafstelze oder zu Mischformen mit der Wiesenschafstelze. Auch in der Tschechoslowakei wurden einzelne Bruten und Hybridpopulationen dokumentiert

Merkmale

Das Männchen im Brutkleid zeigt eine tiefschwarze, seidig glänzende Haube, die sich ohne Aufhellung von der Schnabelwurzel über Zügel, Ohrdecken und Nacken zieht. Die restliche Oberseite ist lebhaft grünlicholiv gefärbt, die Unterseite bis zum Kinn leuchtend gelb. Das Weibchen ist ebenfalls meist dunkel am Kopf gefärbt, jedoch mit braungelben Kopfseiten und ohne Überaugenstreif. Der Bauch ist durchgehend gelb. Im Brutkleid kann das Weibchen beinahe so schwarzköpfig erscheinen wie das Männchen. Jungvögel beider Geschlechter sind isabellfarben verwaschen mit hellen Spitzen der Oberflügeldecken, wobei sie in Hybridpopulationen mit anderen Unterarten stark variieren können. Im Ruhekleid ist das Kopfgefieder bei beiden Geschlechtern heller und gräulicher, Kehle und Brustbereich sind deutlich blasser.

Quellen und Links

- Ferlini F (2016): Evolution of the breeding range of the Black-headed Yellow Wagtail (Motacilla flava feldegg). Rivista Italiana di Ornitologia. 86. 3. 10.4081/rio.2016.303.

- Tyler, S, Christie DA (2020). Western Yellow Wagtail (Motacilla flava), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: