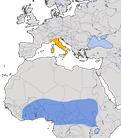

Die Aschkopf-Schafstelze (Motacilla flava cinereocapilla) hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in Italien, zeigt aber seit Ende der 1940er Jahre eine Ausdehnung nach Norden. Besonders in der Schweiz ist sie seit 1947 als Brutvogel nachgewiesen, etwa am Neuenburger See, im Tessin, am Inkwiler See oder im Kanton Bern. Auch am Genfersee, bei Gwatt und Bever/Samedan im Oberengadin (bis 1700 m ü. M.) konnten Aschkopf-Schafstelzen festgestellt werden. Der Schweizer Bestand zeigt eine auffällige Hybridisierung mit der Wiesenschafstelze. In Österreich gibt es mehrere Kleinpopulationen z. B. im Vorarlberger Rheindelta, im Salzburger Pinzgau oder in der Oststeiermark. Auch in der West- und Ostslowakei sowie vereinzelt in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden Bruten oder territoriale Vögel beobachtet. In Deutschland tritt die Aschkopf-Schafstelze hauptsächlich im südlichen Bayern auf. Einzelne Bruten wurden z. B. 1998 bei Einbeck (Niedersachsen) und 2003 bei Ratzeburg (Schleswig-Holstein) dokumentiert.

In den vergangenen Jahren breitet sich die Aschkopf-Schafstelze zunehmend auch nach Westen aus und brütet mittlerweile regelmäßig in Spanien. Ihr Vorkommen konzentriert sich primär auf die Ostküste, mit stabilen Beständen im Prat de Cabanes-Torreblanca und im Marjal de Almenara in der Provinz Castelló. Weitere Nachweise – meist von Einzelvögeln oder Hybridformen – stammen von der Costa Brava, dem Ebrodelta, den Aiguamolls de l’Empordà sowie von Mallorca, wo zu Beginn des 21. Jahrhunderts erstmals eine Brut dokumentiert wurde.

Steckbrief

Größe: 17 cm

Gewicht: 12-26 g

Verbreitung: Italien

Nahrung: wirbellose Tiere, vorwiegend Fliegen, Mücken, kleine Käfer, Insektenlarven, selten pflanzliches

Lebensraum: Agrarlandschaft, deutlich mehr an Wasser gebunden als flava, keine "Viehstelze"

Zugverhalten: Langstreckenzieher, überwintert südlich der Sahara von der Elfenbeinküste bis in den Sudan.

Brutzeit: April - August

Nest: Bodennest, meist in einer Mulde, napfförmig, nach oben durch Vegetation abgedeckt

Fortpflanzung: Saisonehe, 5-6 (4-7) Eier, 1 (2 flavissima) Bruten pro Jahr, Brutdauer 12-13 Tage, verlassen Nest nach 11-12 Tagen, flügge nach 14-16

Höchstalter: 8 Jahre, 11 Monate (Ringvogel)

Bestand: 100-200 Tausend Brutpaare in Italien

Status: gefährdet, Trend: abnehmend

In Deutschland sehr seltener Gastvogel, hat vermutlich in Deutschland gebrütet

Stimme

Das Gesangs- und Rufrepertoire der Aschkopf-Schafstelze ist komplexer als das der nördlichen Unterarten. Der Reviergesang der Wiesenschafstelze ist meist einfach, mit wiederholtem "sri sri sri", bei südlichen Formen wie der Aschkopf-Schafstelze jedoch vielfältiger, mit bis zu fünf Elementen pro Strophe, die entweder gereiht oder intervallartig verbunden sind. Die Gesangselemente sind deutlich länger als bei nördlichen Schafstelzen. Charakteristisch ist ein rauer, trillerartig moduliert klingender Ruf "psiiit", der sich klar vom weicheren "psie" oder "twiep" der Wiesenschafstelze unterscheidet. Weitere Rufe sind "zick" als Distanzlaut und verschiedene Stimmlautäußerungen in Nestnähe. Die Rufe spielen eine wichtige Rolle zur sicheren Unterscheidung von ähnlich gefärbten Unterarten.

Gesang

Rufe

Merkmale

Das Männchen zeigt im Brutkleid einen dunklen schiefergrauen Oberkopf sowie Zügel und Ohrdecken in ähnlich dunklem Ton. Ein weißer Brauenstreif fehlt meist oder ist nur angedeutet. Die Kehle ist rein weiß, die Vorderbrust kann grau gefleckt sein, insbesondere an den Halsseiten. Das Weibchen ist matter gefärbt als das Männchen, aber insgesamt dunkler als die weibliche Wiesenschafstelze, mit weniger ausgeprägtem Brauenstreif, dunklerem Kopf und weißerer Kehle. Vögel im Schlichtkleid erinnern an die Wiesenschafstelze, zeigen aber oft eine dunklere Oberseite und intensivere Pigmentierung im Kopfbereich. Jungvögel ähneln ebenfalls der Wiesenschafstelze, lassen sich jedoch bei direktem Vergleich durch dunklere Kopfzeichnung und weniger auffällige Brauenstreifen unterscheiden.

Die Unterscheidung zwischen den weißkehligen Schafstelzen – Aschkopf- und Iberischer Schafstelze – ist im Feld nicht zuverlässig möglich. Daher sollten unbedingt auch Lautäußerungen zur Bestimmung herangezogen werden. Doch selbst mit Rufen und Gesang lässt sich die Unterart oft nicht eindeutig ansprechen.

Die Ausdehnung des Brutareals der Aschkopf-Schafstelze führt in den Kontaktzonen zur Bildung von Mischformen mit der Wiesen-, der Iberien- und der Masken-Schafstelze. Dadurch entsteht eine große Bandbreite an phänotypischen Ausprägungen.

Quellen und Links

- Ferlini, F (2015): Evoluzione dell’areale riproduttivo della Cutrettola “italiana” Motacilla flava cinereocapilla. Rivista Italiana di Ornitologia 85 (2): 3-18, 2015

- Schweizer, Manuel. (2013). Das Auftreten der verschiedenen Unterarten der Schafstelze Motacilla flava in der Schweiz und ihre Handhabung durch die Schweizerische Avifaunistische Kommission (SAK). Der Ornithologische Beobachter. 110. 33-40.

- Tirado, M. (2024). Phenotypic variation and status of Yellow Wagtail (Motacilla flava) subspecies in the Prat de Cabanes-Torreblanca Wetland, Castelló (E Spain). Nemus – Revista de l’Ateneu de Natura, 14, 141–149.

- Tyler S, Christie DA (2020): Western Yellow Wagtail (Motacilla flava), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- Langenberg J, Langenberg T (2009): Gefiedervariationen bei Aschkopf-Schafstelzen Motacilla cinereocapilla. Otus 1: 11-17.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: