Die Rauchschwalbe (Hirundo rustica) lebt seit Jahrtausenden in einer engen Beziehung zum Menschen. Diese hat dazu geführt, dass sie so zahlreich weltweit verbreitet ist. Der deutsche Name ist aus der Angewohnheit der Schwalben entstanden, ihr Nest in der bäuerlichen Küche nahe am Kamin zu bauen. Sie wurde früher auch als Schornstein- oder Küchenschwalbe bezeichnet.

In Nordamerika ist die Rauchschwalbe vor der Ankunft der europäischen Siedler schon heimisch gewesenen. An und in Nischen von Felswänden haben die Schwalben bevorzugt gebrütet. Diese Brutplätze sind im Zuge der Besiedlung Nordamerikas fast komplett aufgegeben worden. Die Rauchschwalbe brütet jetzt beinahe ausnahmslos an und in Bauwerken.

Steckbrief

Größe: 17-19 cm

Gewicht: 16-24 g

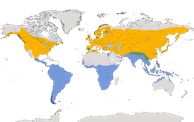

Verbreitung: boreale und gemäßigte Zone der gesamten nördlichen Hemisphäre, überwintert auf der Südhalbkugel

Nahrung: Fluginsekten, Schwebfliegen und Schmeißfliegen während der Brutzeit. Fliegende Ameisen und Termiten im Winter.

Lebensraum: Offene Kulturlandschaften; brütet bevorzugt in Stallungen.

Brutzeit: Mai - August (Europa)

November-März in Argentinien

Nest: Schale aus Lehm und Speichel, in Stallungen oder Lagerräumen, beide Geschlechter bauen, Bauzeit 8-12 Tage

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, gelegentlich Polyandrie, 5-9 Eier, 1-3 Bruten pro Jahr. Brutdauer: 13-16 Tage, flügge nach 18-27 Tagen.

Höchstalter: min. 16 Jahre

Zugverhalten: Langstreckenzieher

Bestand: 480-920 Tausend Brutpaare in Deutschland, 29-48,7 Millionen in Europa, 290-487 Millionen Vögel weltweit

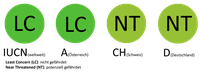

Status: nicht gefährdet (Trend: abnehmend)

In Deutschland Zugvogel, brütet in ganz Deutschland, noch nicht gefährdet, Rote Liste Kategorie V, Trend: negativ

Stimme

Der Gesang des Männchens ist ein angenehmes, melodisches Zwitschern mit kurzen Pausen, das sowohl im Flug als auch auf Sitzwarten vorgetragen wird und bis zu 10 Minuten dauern kann. Weibchen und Jungvögel äußern ähnliche, aber einfachere Zwischergesänge, hauptsächlich kurz nach dem Ausfliegen. Zu den häufigsten Rufen gehören leise, pfeifende „wieh-wieh“-Laute in der Nähe des Nestes sowie verschieden modulierte Kontakt-, Warn- und Alarmrufe („zi-witt“, „biwìst“). Die höchste Rufaktivität liegt im Frühjahr ab Mitte März mit Ankunft im Brutgebiet, am intensivsten wird morgens gesungen. Im Flug ist ständig der Kontaktruf "wid, wid, wid“ zu hören.

Gesang

Rufe

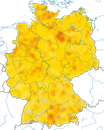

Verbreitung in Deutschland

Die Rauchschwalbe ist in Deutschland flächendeckend verbreitet und häufig. Bis in über 1300 m Höhe brüten die Schwalben in den bayrischen Alpen.

Ursprünglich war die Rauchschwalbe ein Felsenbrüter. Dieses Habitat haben die Vögel in Deutschland vollständig aufgegeben. Felsenbruten sind zuletzt 1984 am Harz und 1952 im Weserbergland dokumentiert worden. Es sind Vögel der bäuerlichen Kulturlandschaft, die an Gebäuden, in Stallungen und an Brücken brüten. Sie kommen aber auch in Großstädten vor.

Zugverhalten

Aus dem Winterquartier kehrt der Langstreckenzieher Anfang März zurück. Im April erreicht das Zuggeschehen seinen Höhepunkt. Es erstreckt sich bis in den Mai. Ende Juli setzt der Wegzug ein. Der Hauptdurchzug findet im September und Oktober statt. Vereinzelt werden Rauchschwalben auch im Winter beobachtet. Eine Überwinterung konnte jedoch bisher nicht dokumentiert werden.

Bestandsentwicklung

Die Rauchschwalbe wird in Deutschland als bedrohte Vogelart eingestuft. Sie wird zwar nicht mehr in der Kategorie 3 der Roten Liste geführt, sondern nur noch auf der Vorwarnliste. Die Bestandsentwicklung wird aber nach wie vor als negativ eingestuft. Veränderte Gebäudestrukturen, das Sterben der Bauernhöfe, der Rückgang der Weidewirtschaft, das Insektensterben und erhebliche Verluste in den afrikanischen Überwinterungsquartieren sind Faktoren, die die Rauchschwalbe in ihrem Bestand bedrohen.

DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten von Brut- und Rastvögeln in Deutschland.. DDA, abgerufen am 14.07.2025.

Vogel des Jahres

Um auf ihren besonderen Schutzstatus oder auf den gefährdeten Lebensraum hinzuweisen, ist die Rauchschwalbe mehrfach zum Vogel des Jahres gekürt worden.

- Deutschland: 1979; 2024 (nominiert)

- Estland: 2000; 2011

- Kroatien: 2021

- Norwegen: 1995

- Schweiz: 2004

- Slowakei: 2018

- Südafrika: 2011

- Ungarn: 2010

Merkmale

Altvögel sind durch ihre glänzend schwarzblaue Oberseite und den kastanienbraunen Kehlbereich in Kombination mit meist rahmweißer Unterseite gut zu erkennen. Beim Männchen wirkt das Gefieder besonders intensiv gefärbt. Weibchen sind ähnlich gefärbt, aber insgesamt matter, mit weniger kontrastreicher Brust und teils fehlendem kastanienfarbenem Brustband. Jungvögel zeigen eine bräunlichere Oberseite, eine blassere sandfarbene Kehle und noch nicht vollständig ausgefärbte Steuerfedern. Das Schlichtkleid ähnelt dem Prachtkleid, wirkt aber insgesamt gedämpfter und weniger metallisch glänzend. Im Flug fallen die verlängerten äußeren Schwanzfedern. Die Länge dieser eignet sich nicht zur Geschlechterbestimmung. Männchen haben zwar tendenziell längere, die Streuung ist aber zu groß.

Quellen und Links

- Brown, M. B. and C. R. Brown (2020). Barn Swallow (Hirundo rustica), version 1.0. In Birds of the World (P. G. Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- DDA (2022): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten der Rauchschwalbe in Deutschland. DDA, aufgerufen am 09.08.2023.

- Zink RM., et al. (2006). Barn Swallows before barns: Population histories and intercontinental colonization. Proceedings of the Royal Society B 273:1245-1251.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: