Die Auswirkungen der globalen Klimaveränderung zeigen sich auch am Brutverhalten des Teichrohrsängers (Acrocephalus scirpaceus). Seit 1970 hat sich die Rückkehr der Vögel aus den Überwinterungsgebieten südlich der Sahara um drei Wochen verschoben. Der Teichrohrsänger kehrt aber nicht früher in das Winterquartier zurück. Dadurch verlängert sich die Brutsaison. Die Vögel haben jetzt eine größere Chance, durch Nachgelege den Verlust einer Brut zu kompensieren. Untersuchungen an dieser Art haben gezeigt, dass Teichrohrsänger jetzt doppelt so viele Nestlinge in einer Brutperiode haben als früher.

Steckbrief

Größe: 13 cm

Gewicht: 8-20 g

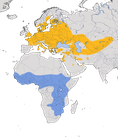

Verbreitung: Westeuropa bis Zentralasien

Nahrung: Wirbellose, vor allem Fluginsekten, Schnecken, manchmal Früchte, Samen, Blüten

Lebensraum: dichte Röhricht- und Schilfbestände

Zugverhalten: Langstreckenzieher überwintert in Afrika südlich der Sahara

Brutzeit: Mai - August

Nest: im Schilf, aufgehängt an Halmen

Höchstalter: 16 Jahre 11 Monate (Wiederfang)

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, ausnahmsweise Bigynie, 3-5 (2-7) Eier, 1-2 Bruten pro Jahr, Brutdauer 10-13 Tage, verlassen Nest nach 9-13 Tagen

Bestand: 115-190 Tausend Brutpaare in Deutschland, 2,12-3,88 Millionen Europa, 12,1-22,2 Millionen Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet, Trend: stabil

In Deutschland Zugvogel, häufiger Brutvogel in ganz Deutschland, nicht gefährdet, Trend: stabil

Stimme

Der Gesang des Teichrohrsängers besteht zu etwa zwei Dritteln aus rauen Lauten und einem Drittel klanglicher Elemente, die mehrfach wiederholt werden. Die höchste Gesangsaktivität tritt frühmorgens auf, während sie mittags abnimmt. Auch nachts wird gesungen, allerdings seltener. Unverpaarte Männchen singen über Stunden, hauptsächlich vor der Paarbildung, danach nimmt die Gesangsintensität deutlich ab. Weibchen äußern bei Gefahr am Nest kurze Rufe, die denen der Männchen ähneln. Die Rufe beinhalten Erregungs-, Warn- und Bettellaute sowie Standortlaute der Jungen, darunter auch ein charakteristischer Alarmruf („skrrt“) bei äußerer Gefahr.

Gesang

Rufe

Verbreitung in Deutschland

Verbreitung in Deutschland

Der Teichrohrsänger ist ein typischer Brutvogel des Niedermoor- und Feuchtgebietsraums in Deutschland. Seine Verbreitungsschwerpunkte liegen in der Norddeutschen Tiefebene, vor allem im Bereich von Mecklenburg-Vorpommern, dem Holsteinischen Seengebiet, der Uckermark, dem Havelland und der Lausitz. Entlang der Küstenmarschen und in den <strongFlussunterläufen von Elbe, Weser und Ems kommen ebenfalls größere Bestände vor. Weitere Vorkommen gibt es in Mittelgebirgslagen von Weser, Leine, Werra und Fulda sowie in den Flusstälern von Rhein, Main, Mosel und Neckar. In den süddeutschen Mittelgebirgen, dem Alpenvorland und den <strongHügellandschaften ist die Art hingegen deutlich seltener.

Lebensraum

Der Teichrohrsänger besiedelt vor allem dichte, mindestens vorjährige Schilfbestände an Still- und Fließgewässern, in Altwässern, Brackwasser-Röhrichten und Sümpfen. In der Kulturlandschaft nutzt er auch Fischteiche, Klärteiche und kleinere Gräben mit 1–3 m breiten Röhrichtzonen. Neben Schilfröhrichten kommen auch Mischbestände mit Rohrkolben oder verinselten Hochstauden vor. An Brackwasserröhrichten nutzt er auch Salzwiesen mit niedriger Vegetation. Die Art ist vor allem in Niederungen unter 200 m ü. NN verbreitet.

Bestandsentwicklung

Die langfristige Bestandsentwicklung des Teichrohrsängers wird als rückläufig eingestuft. Besonders negativ wirkte sich der Verlust von Schilfflächen durch Gewässerausbau und Trockenlegung feuchter Bereiche aus. Seit den 1990er-Jahren kam es in vielen Regionen zu einer Stabilisierung oder Zunahme, etwa durch neue Feuchtgebiete in Tagebaufolgelandschaften oder Renaturierungen. Die Trendbeobachtungen zeigen jedoch regionale Unterschiede. In Brandenburg ist der Bestand seit Mitte der 1990er stabil, während in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein Bestandszunahmen dokumentiert sind.

DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten des Teichrohrsängers in Deutschland. DDA, abgerufen am 14.07.2025.

Zugverhalten

Der Teichrohrsänger überwintert in Afrika südlich der Sahara, kleinere Gruppen auch in Nordafrika und auf der Arabischen Halbinsel. Der Herbstzug beginnt ab Ende Juli und verläuft vorwiegend in südwestlicher bis südlicher Richtung über Frankreich und die Iberische Halbinsel, seltener südöstlich über den Balkan und Ägypten. Er hat seinen Höhepunkt im August und September und erstreckt sich bis in den Oktober. Der Frühjahrszug setzt ab März ein und erreicht Deutschland zwischen April und Mai. Der Zug erfolgt nachts und wird durch die Windrichtung und Sichtverhältnisse beeinflusst. Die meisten Vögel starten 45 bis 120 Minuten nach Sonnenuntergang und beenden ihre Flüge meist kurz vor Sonnenaufgang. Jungvögel ziehen vor den Altvögeln.

Merkmale

Der Teichrohrsänger ist ein kleiner, einfarbig brauner Rohrsänger mit gelbbräunlichen Flanken und weißlicher Unterseite. Die Stirn wirkt flacher und er besitzt einen längeren Schnabel als der Sumpfrohrsänger. Die Geschlechter sehen gleich aus. Jungvögel wirken insgesamt heller und rostiger gefärbt. Eine sichere Unterscheidung von ähnlichen Arten ist im Feld oft schwierig und gelingt am besten mit dem Gesang.

Quellen und Links

- Dyrcz A et al. (2020): Eurasian Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus), version 1.0. In Birds of the World (Billerman SM, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- Halupka L, Dyrcz A, Borowiec M (2008): Climate change affects breeding of Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus. Journal of Avian Biology. 39. 95 - 100.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: