Der Orpheusspötter (Hippolais polyglotta) ist eng verwand mit dem Gelbspötter. Während der Gelbspötter von Zentraleuropa bis Sibirien verbreitet ist, brütet der Orpheusspötter von Nordafrika bis Zentraleuropa. Die Kontaktzone der beiden Spötter überlappt sich nicht sehr stark, Gelb- und Orpheusspötter sind sich sehr ähnlich in ihren Ansprüchen an das Habitat. Die starke Konkurrenz zwischen beiden Spezies verhindert eine größere Überschneidung der Brutareale.

Dennoch hat der Orpheusspötter sein Areal in den vergangenen 80 Jahren nach Norden ausdehnen können. Er profitiert dabei vorwiegend vom Rückgang des Gelbspötters wird vermutet. Klimaveränderung oder ein aggressiveres Verhalten werden nicht als Grund angesehen.

Steckbrief

Größe: 12-13,5 cm

Gewicht: 8-14 g

Verbreitung: Westeuropa bis Nordafrika

Verbreitungsschwerpunkt: Südwestfrankreich und Iberische Halbinsel

Nahrung: Insekten und andere Wirbellose, im Sommer auch Früchte

Lebensraum: dichtes Buschwerk mit gut entwickelter Krautschicht, bevorzugt trockene und sonnenexponierte Habitate

Zugverhalten: Langstreckenzieher, überwintert in Westafrika.

Nest: bis 3 m in dichten Sträuchern oder kleinen Bäumen.

Brutzeit: Mai - Juli

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, 4-5 (2-6) Eier, 1 (2) Bruten pro Jahr, Brutdauer 12-14 Tage, Nestlingszeit 11-13 Tage, selbstständig nach 11 Tagen

Höchstalter: 8 Jahre, 11 Monate (Wiederfang)

Bestand: 0,9-1,8 Tausend Brutpaare in Deutschland, 2,3-3,8 Millionen in Europa

Status: nicht gefährdet, Trend: zunehmend

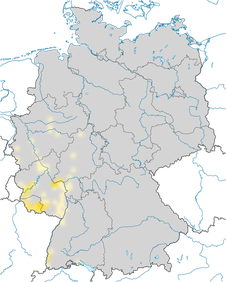

In Deutschland: Zugvogel und Brutvogel der Oberrheinische Tiefebene, nicht gefährdet, Trend zunehmend

Stimme

Der Reviergesang des Männchens ist weniger kraftvoll als der des Gelbspötters und trägt nur über kurze Distanzen. Kennzeichnend ist der rasche, lebhafte Vortrag mit kurzen Pausen und vielen Imitationen anderer Vogelarten. Die Strophen bestehen meist aus zwei Teilen: einem Wechsel von Imitationen und einem schnellen, plaudernden Abschnitt. Typische Rufe sind trrrr- oder tetete-Laute, die an einen aufgeregten Sperlingsruf erinnern. Die Gesangsaktivität ist besonders während der Paarbildung hoch, vornehmlich in der zweiten Maihälfte, und wird oft versteckt im Blattwerk vorgetragen.

Gesang

Rufe

Verbreitung in Deutschland

Der Orpheusspötter kommt in Deutschland hauptsächlich in den trockenen Regionen Südwestdeutschlands vor. Saarland und Rheinland-Pfalz beherbergen mehr als 90 % des bundesweiten Bestandes. Starke Vorkommen gibt es im Bereich Rheinhessens mit Schwerpunkt um Bingen. Kleinere Vorkommen sind auch in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und einzelnen Regionen Hessens dokumentiert. Die Art hat sich in den 1990er-Jahren entlang der Mosel und später bis ins Mittelfränkische und den Oberrheingraben ausgebreitet, in letzter Zeit jedoch kaum noch weiter expandiert.

Lebensraum

Bevorzugt werden frühe Sukzessionsstadien auf warmen, trockenen Standorten wie Brachen, Ruderalflächen, Bahntrassen oder Industriebrachen. Weitere Lebensräume sind halboffene lLandschaftenmit Heckenrosen, Ginster und Brombeergebüsch sowie vegetationsarme Hänge, Windwurfflächen und Kahlflächen in Wäldern. Wichtig sind deckungsreiche Strukturen kombiniert mit dichter Krautschicht sowie einzeln aufragende Sträucher. Die Art siedelt meist unterhalb 400 m ü. NN. In Rheinhessen, dem Saarland und der Vorderpfalz finden sich die höchsten Revierdichten.

Bestandsentwicklung

Der Orpheusspötter hat sich seit den 1930er-Jahren von einem seltenen Brutvogel im Nordosten Frankreichs bis in viele Teile Deutschlands ausgebreitet. In den 1990er-Jahren kam es zu einer deutlichen Bestandszunahme mit starkem Arealgewinn, insbesondere entlang der Mosel und in der Pfalz. Seit der Jahrtausendwende ist jedoch ein Stagnieren der Expansion feststellbar, wobei sich die Bestände auf hohem Niveau stabilisiert haben. Bundesweit sind 900–1.800 Reviere ermittelt worden (Stand 2016).

Merkmale

Der Orpheusspötter ist dem Gelbspötter im Habitus sehr ähnlich, unterscheidet sich jedoch durch den kürzeren Flügel und das meist fehlende helle Flügelfeld. Im Frühjahr zeigen sich bei beiden Arten ähnliche Gelbtöne im Gefieder, wobei der Orpheusspötter bräunlichere Oberseiten und gelblichere Unterseiten mit unscharf abgegrenzten Bereichen aufweist. Im Herbst ist das Gefieder beim Gelbspötter oberseits oft graugrünlich, beim Orpheusspötter eher bräunlich. Weibchen und Männchen lassen sich im Feld nicht unterscheiden. Jungvögel zeigen gelegentlich ein helles Flügelfeld, das bei Altvögeln fehlt.

Quellen und Links

- Engler J et al. (2016). Die Arealexpansion des Orpheusspötters Hippolais polyglotta: ein Modell für Biogeographie und Populationsgenetik. Ornithologische Beobachter. 113. 121-132.

- Svensson L, Christie DA (2020). Melodious Warbler (Hippolais polyglotta), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: