Der Zilpzalp (Phylloscopus collybita) gehört in Deutschland zu den häufigsten Vögeln und brütet seit 1850 flächendeckend in ganz Deutschland. Erst dann erreichte die Population auch Schleswig-Holstein und in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts die Inseln der Deutschen Nordsee. Der Zilpzalp ist eigentlich ein Waldvogel, der sich in der Kraut- und Strauchschicht von Nadel-, Laub- und Mischwäldern aufhält. In den vergangenen Jahren sind die Bestände des Zilpzalps jedoch in den Wäldern rückläufig, während die Population im menschlichen Siedlungsraum deutlich zunimmt. Große Gärten, Parkanlagen und die halb offene Agrarlandschaft werden immer mehr zum Lebensraum des kleinen Laubsängers, der sich zum Kulturfolger entwickelt.

Der deutsche Name Zilpzalp hat einen onomatopoetischen Ursprung und leitet sich vom Gesang des Laubsängers ab.

Steckbrief

Größe: 11-12 cm

Gewicht: 6-12 g

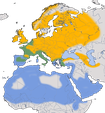

Verbreitung: Südwesteuropa bis Westsibirien

Nahrung: Insekten, deren Larven und Eier, gelegentlich Beeren und Früchte, im Frühjahr auch Pollen und Nektar

Lebensraum: Wald mit ausgebildeter Strauchschicht, auch Parks und Gärten

Zugverhalten: in Mitteleuropa Kurz-, in Nordeuropa Langstreckenzieher

Brutzeit: April - August

Nest: niedrig über dem Boden in Kraut- und Strauchschicht

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, öfter Bigynie, 4-6 (-9) Eier, 1-2 Bruten pro Jahr, Brutdauer 14-15 Tage, verlassen Nest nach 14-15 Tagen, flügge nach 17-19

Höchstalter: 8 Jahre (Wiederfang)

Bestand: 3,3-4,6 Millionen Brutpaare in Deutschland, 41,0-59,5 Millionen Europa, 45,5-97,3 Millionen Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet, Trend: zunehmend

In Deutschland Zugvogel, brütet in ganz Deutschland, nicht gefährdet, Trend: stabil

Stimme

Der Gesang des Zilpzalps ist eindeutig „zilp zalp zilp zalp…“. Sechs bis acht, seltener bis zu 20 Sekunden langen Strophen, die aus 15–20 Elementen bestehen. Die Gesangsaktivität setzt Ende Februar, Anfang März ein, wenn der Zilpzalp aus dem Winterquartier zurückkommt. Intensiv gesungen wird meist frühmorgens, die Vögel sind über den ganzen Tag zu hören. Rufe umfassen den Kontaktlaut „hüid“, Erregungslaute wie „titt“, „dick“ oder „tschiek“ sowie Flugrufe wie „ett“. Gesungen wird nur vom Männchen. Jungvögel äußern verschiedene Rufe, vom Bettelruf „ziezieziezie…“ bis zu piependen und trillernden Locklauten, teilweise bis in den Herbst hinein.

Gesang

Rufe

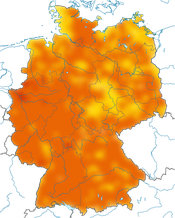

Verbreitung in Deutschland

Der Zilpzalp ist in Deutschland weit verbreitet und brütet in den Alpen bis zur Baumgrenze. Das höchste Revier dieses Laubsängers wurde bei knapp 2000 m ü. NN in Bayern festgestellt. Er ist in allen baumreichen Lebensräumen in Deutschland anzutreffen, jedoch seltener in Nadelwäldern. Im Gegensatz zum Fitis ist er auch nicht so häufig in Buschgruppen zu finden. In Auwäldern, auf Friedhöfen und in Parks hat der Zilpzalp seine höchste Siedlungsdichte.

Zugverhalten

Der Zilpzalp ist in Deutschland ein Zugvogel. Der Herbstzug setzt im August ein, hat seinen Höhepunkt Ende September und Anfang Oktober und erstreckt sich bis in den November. Vögel aus Osteuropa und Fennoskandinavien ziehen auch durch Deutschland zu ihren Überwinterungsgebieten im Mittelmeerraum, während viele Vögel bereits in Westeuropa oder sogar in Deutschland überwintern. Der Heimzug setzt in Deutschland schon Ende Februar ein, wenn die ersten Männchen ihre Brutreviere besetzen. Er hat seinen Höhepunkt Ende März und reicht bis in den Mai.

Bestandsentwicklung

Der Bestand des Zilpzalps in Deutschland ist nicht gefährdet und nimmt zu. Bestandsschwankungen hängen mit dem Winterwetter in Deutschland und Südeuropa zusammen.

DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten des Zilpzalps in Deutschland. DDA, abgerufen am 11.07.2025.

Merkmale

Der Zilpzalp ist kleiner als der Fitis und zeigt eine olivbraune bis bräunlich oder gräulich verwaschene Oberseite sowie eine gelbliche bis bräunlich getönte Unterseite. Im Vergleich zum Fitis wirken die Beine deutlich dunkler. Männchen und Weibchen sind äußerlich nicht zu unterscheiden. Jungvögel sind oft matter gefärbt, mit kürzerem und weniger deutlich abgesetztem Augenstreif.

Quellen und Links

- Bezzel E, Geiersberger I, von Lossow G, Pfeifer R. (Hrsg.). (2005). Brutvögel in Bayern. Verbreitung 1996 bis 1999 (S. 340-341). Verlag Eugen Ulmer.

- Clement PJ et al. (2020): Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita), version 1.0. In Birds of the World (Billerman SM et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: