In der keltischen Mythologie ist die Nebelkrähe (Corvus cornix) eine Fee, ein geisterhaftes Wesen mit übersinnlichen Kräften ausgestattet. In der schottischen Folklore hat sich diese Vorstellung lange gehalten. Bis in das 18. Jahrhundert brachten schottische Hirten der Nebelkrähe Opfer, um ihre Schafe vor ihnen zu schützen.

Die Nebelkrähe ist eng mit der Rabenkrähe verwandt. Auch wenn sie sich in der Gefiederfärbung erheblich unterscheiden, so ist doch das Erbgut fast identisch. Unterschiede im Genom gibt es nur auf dem 18. Chromosom. Dieses Chromosom codiert die Ausbildung der Gefiederfarbe der Vögel.

Steckbrief

Größe: 44–51 cm

Gewicht: 370–650 g

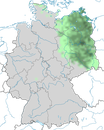

Verbreitung: Von Nordeuropa (Island, Skandinavien) über Osteuropa bis zum Schwarzen Meer, Kaukasus und Irak. In Mitteleuropa primär östlich der Elbe. Die westliche Verbreitungsgrenze verläuft durch Deutschland.

Nahrung: Allesfresser; Insekten, Aas, kleine Wirbeltiere, Abfälle, Samen, Früchte und Eier anderer Vögel.

Lebensraum: Offene Landschaften mit Baumgruppen, landwirtschaftlich genutzte Flächen, Küstenregionen, Siedlungsbereiche und städtische Räume.

Zugverhalten: Teilzieher; überwiegend Standvogel, nördliche Populationen ziehen im Winter in südlichere Regionen.

Brutzeit: März bis Mai

Nest: Großer Nestbau aus Ästen, mit weichen Materialien ausgekleidet, meist in hohen Bäumen oder Gebäuden

Fortpflanzung: monogam; 4–6 Eier; Brutdauer 18–20 Tage; Nestlingszeit ca. 30 Tage; flügge nach etwa 35–40 Tagen; Betreuung durch Eltern nach dem Ausfliegen weitere 3–4 Wochen

Höchstalter: 20 Jahre, 1 Monat

Bestand: 56.000–78.000 Brutpaare in Deutschland, inklusive Rabenkrähe: 8,79–16,6 Millionen in Europa, 58,7–111,0 Millionen Vögel weltweit

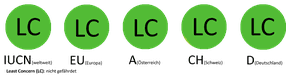

Status: LC – Least Concern

In Deutschland Jahresvogel, Zugvogel, Wintergast, brütet östlich der Elbe; nicht gefährdet; Trend: zunehmend

Stimme

Die Lautäußerungen der Nebelkrähe entsprechen weitgehend denen der Rabenkrähe. Der typische Stimmfühlungsruf ist ein raues „kräh“, „krah“ oder „krarr“, das im Sitzen und Flug in unregelmäßigen Abständen mehrmals wiederholt wird. In Imponiersituationen folgt eine laute, volltönige Serie wie „kraar kraar kraar“ oder „arr arr“, während bei Angriffen auf Greifvögel kurze, knarrende Rufe („krr krr“) zu hören sind. Bei Bedrohung durch Feinde wie dem Habicht erfolgt ein Alarmgeschrei mit hastigen, hohen Rufen („arr arr“), das beim Setzen des Feindes in langgezogene „ärr-ärr“- oder „kaaaär“-Rufe übergeht. Jungvögel betteln mit Lauten wie „käää“ oder „aää“, Nestlinge sind hingegen meist still. Einzelne Altvögel lassen gelegentlich Gesang hören – unzusammenhängende, dumpf klingende Lautfolgen mit möglichen Imitationen und sonderbaren Lauten wie „kluck“, „kalk“ oder „doalk“. Die Rufe der Nebelkrähe sollen etwas heller und metallischer klingen als die der Rabenkrähe.

Gesang

Rufe

Verbreitung in Deutschland

Die Nebelkrähe ist in Deutschland hauptsächlich in den neuen Bundesländern östlich der Elbe verbreitet. Schleswig-Holstein bildet eine westliche Außengrenze vereinzelter Brutvorkommen, während sich das Hauptverbreitungsgebiet über Nordostdeutschland bis zur polnischen Grenze zieht. In einem etwa 100 km breiten Übergangsraum zwischen Elbe und Harz kommt es zu Mischbruten mit der westlich verbreiteten Rabenkrähe. Südlich davon reicht das Vorkommen bis in die Oberlausitz, während es sich westlich nur punktuell fortsetzt.

Zugverhalten

Die Nebelkrähe ist in Deutschland ein Standvogel. In der kalten Jahreszeit kommt es jedoch zu einem deutlichen Zuzug von nordeuropäischen Nebelkrähen, die in Deutschland überwintern oder durch Deutschland ziehen. Der Herbstzug beginnt in Nordosteuropa meist Ende September, erreicht seinen Höhepunkt Mitte Oktober bis Anfang November und kann bei Kälteeinbrüchen bis in den Januar andauern. Der Frühjahrszug setzt ab Ende Februar ein, erreicht seine höchste Intensität im März und April und endet meist im Mai, wobei zunächst Altvögel, später vor allem nicht brütende Jungvögel ziehen. Die meisten nordosteuropäischen Wintergäste verbleiben in Norddeutschland, den Niederlanden, Belgien und Nordfrankreich, einzelne gelangen bis nach England.

Lebensraum

Die Nebelkrähe besiedelt bevorzugt offene und halboffene Landschaften wie landwirtschaftlich genutzte Flächen, Städte und Dörfer, solange dort einzelne Bäume oder Strukturen wie Gittermasten zur Verfügung stehen. Die Art fehlt hingegen in geschlossenen Wäldern. In Städten findet man sie in Friedhöfen, Parkanlagen und an Waldrändern mit angrenzender offener Landschaft. Besonders hohe Häufigkeiten wurden in Regionen mit viel Agrarfläche festgestellt. Die Art tritt bevorzugt in der Kulturlandschaft auf.

Bestandsentwicklung

Der Bestand der Nebelkrähe in Deutschland zeigt einen langfristig positiven Trend und wird auch kurzfristig als zunehmend eingeschätzt. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sie ihren Lebensraum auf Dörfer und Städte ausgeweitet und sich vielerorts etabliert. Regionale Rückgänge wie in Schleswig-Holstein werden durch Zunahmen in anderen Gebieten ausgeglichen. Aktuelle Bestandsschätzungen liegen bei etwa 56.000 bis 78.000 Revieren. Bejagung führt lokal zu Einbußen.

DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten von Brut- und Rastvögeln in Deutschland.. DDA, abgerufen am 17.07.2025.

Merkmale

Die Nebelkrähe ist unverwechselbar durch ihr zweifarbiges Gefieder: Rücken, Schultern, Brust und Bauch sind hellgrau, während Kopf, Kehle, Flügel und Schwanz schwarz gefärbt sind. Das Jugendkleid zeigt ein bräunlichgraues Gefieder mit braunschwarzem Kopf und schwächerem Glanz, wobei die grauen Partien mit der Zeit bräunlich ausbleichen. Bei Hybridvögeln aus Mischzonen zwischen Nebel- und Rabenkrähe treten fließende Übergänge auf, mit zunehmender Schwärzung der sonst grauen Gefiederbereiche; Männchen und Weibchen unterscheiden sich im äußeren Erscheinungsbild nicht.

Hybride nebelkrähe x Rabenkrähe

Quellen und Links

- Madge, S. (2020). Hooded Crow (Corvus cornix), version 1.0. In Birds of the World (Billerman SM et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- Poelstra1 JW et al. (2014):The genomic landscape underlying phenotypic integrity in the face of gene flow in crows. Science. Vol 344, Issue 6190

- siehe auch Literturverzeichnis

Zitiervorschlag: