Zistensänger (Cisticola juncidis) sind ausgesprochen polygam. Bis zu 20 Nester kann ein Männchen in einer Brutsaison bauen und damit bis zu 11 Weibchen in seine Reviere locken. Ein bis vier Tage dauert der Nestbau. Hat ein Weibchen ein Nest akzeptiert, baut das Männchen das nächste Nest. Nester, die nicht von einem Weibchen akzeptiert werden, baut das Männchen wieder ab und verwendet das Nistmaterial für ein neues Nest.

Weibchen sind ein bis zwei Monate nach dem Flüggewerden geschlechtsreif und brüten teilweise noch im selben Jahr.

Steckbrief

Größe: 10-14 cm

Gewicht: 7-12 g

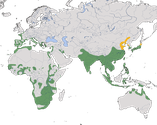

Verbreitung: Mittelmeerraum, Afrika, Südasien bis Australien

Nahrung: hauptsächlich Insekten und kleine Wirbellose, Schnecken

Lebensraum: hohe Grasbestände, temporär überflutete Feuchtgebiete

Zugverhalten: Standvogel

Brutzeit: Februar - September (Europa)

Nest: niedrig über dem Boden in dichtem Gras, Seggen oder Binsen

Fortpflanzung: sukzessive Polygamie, bis zu 11 Weibchen je Männchen, 4-6 (3-7) Eier, 2-3 Bruten pro Jahr, Brutdauer 12-14 Tage, flügge nach 11-15 Tagen

Höchstalter: 4 Jahre und 4 Monate

Bestand: 0,92-2,14 Millionen Brutpaare in Europa, weltweiter Bestand unbekannt

Status: nicht gefährdet, Trend: zunehmend

In Deutschland seltener südeuropäischer Gastvogel, hat 2020 erfolgreich mit 2 BP im Saarland das erste Mal in Deutschland gebrütet

Stimme

Der Gesang des Zistensängers ist eng mit dem girlandenförmigen Singflug synchronisiert und besteht aus wiederholten Lauten wie „tsip – tsip – tsip“ oder „trep – trep – trep“, die gegen Ende des Singflugs in schnelle Serien wie „twet-twet-twet“ übergehen können. Beim Wartengesang wird das „tsip“ mit hoher Regelmäßigkeit vorgetragen, wobei der Schnabel bei jedem Laut deutlich geöffnet ist.

Zu den Rufen zählen ein scharfer „tsip“ als Flugruf und bei Bedrohung durch Feinde ein sehr rasch gereihtes „pitz“, während der Warnruf am Nest weich klingt, etwa „witt-witt-witt“ oder „huit“. Weitere Alarmrufe sind kurze, harte Töne wie „pit-pit-pit“ oder „plitt-plitt“, die auch in den Gesang eingebaut werden können.

Die Gesangsperiode dauert in Europa von Mitte März bis September, wobei im Oktober bis Februar die meisten Männchen verstummen. Gelegentlicher Gesang kann aber auch im Winter auftreten.

Gesang

Warnrufe

Beobachtungen in Deutschland

Die ersten Beobachtungen des Zistensängers in Deutschland stammen aus dem Jahr 1975 (Bodenseeregion). Zwischen 1975 und 2020 wurden 25 anerkannte Nachweise dokumentiert, der erste Brutnachweis erfolgte 2020 im Saarland. Die meisten Nachweise konzentrieren sich auf den Süden und Westen, besonders auf Bayern und Baden-Württemberg. Die Aktivitätsperiode liegt überwiegend zwischen Mitte Juni und Mitte September. Die Unterartzugehörigkeit der in Deutschland beobachteten Individuen ist unklar – vermutlich handelt es sich um C. j. cisticola, die von den Balearen bis nach Nordwest-Afrika verbreitet ist.

Erstes Brutvorkommen

Im Jahr 2020 wurde im Saarland erstmals ein singendes Männchen des Zistensängers beobachtet, was zum ersten Brutnachweis der Art in Deutschland führte. Es wurden zwei Brutplätze mit jeweils vier Jungvögeln festgestellt.

Die Brut fand im Juni und Juli bei Britten in der Gemeinde Losheim im Landkreis Merzig-Wadern (Saarland) statt. Die Jungvögel die bis in den August versorgt versorgt. Das Bruthabitat umfasste ein etwa sechs Hektar großes Gebiet mit Glatthaferwiese, Weizenfeld und Feuchtbrache am Rand eines Naturschutzgebiets.

Merkmale

Das Männchen fällt zunächst durch den im hektischen Flug ständig vorgetragenen monotonen Gesang auf. Der Zistensänger ist auffällig klein und durch die markante Längsstreifung auf Rücken und Schulterfedern charakterisiert. .

Weitere Kennzeichen sind, ein dunkler, leicht gebogener Schnabel, ein einfarbig rost- bis kastanienbrauner Bürzel und eine ungezeichnete

Unterseite mit weißlicher Kehle und rahm- bis grauweißer Brust und Bauch.

Weibchen sind etwas feiner gestreift und auf der Unterseite eher gelb gefärbt. Jungvögel insgesamt

matter.

Quellen und Links

- Ryan, P. (2020). Zitting Cisticola (Cisticola juncidis), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: