Das Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapilla) ist dem Wintergoldhähnchen sehr ähnlich. Erst Alfred Brehm unterschied beide Arten. Sie verdanken ihren Namen dem goldgelben Schopf, der wie ein Hahnenkamm über den Kopf verläuft. Beim Sommergoldhähnchen ist er deutlich orange, während das Wintergoldhähnchen nur gelbe Farbtöne in seinem Kamm hat, die zum übrigen Gefieder schwarz abgegrenzt sind.

Das Sommergoldhähnchen ist in unseren Breiten ein Zugvogel. Das Wintergoldhähnchen hingegen bleibt im Winter und zieht nicht ab.

Steckbrief

Größe: 9 cm

Gewicht: 5-7 g

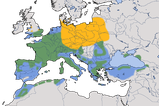

Verbreitung: Nordafrika und Europa, fehlt im Norden

Verbreitungsschwerpunkt: Mittelgebirgslagen Süddeutschlands und der Schweiz

Nahrung: kleine Wirbellose, Spinnen, Blattläuse

Lebensraum: Fichtenbestände, Kiefern- und Mischwälder mit hohem Nadelbaumanteil

Nest: frei hängend, halbkugelförmig, zwischen den Zweigen

Brutzeit: April - August

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, 7-10 (5-13) Eier, 1-2 Bruten pro Jahr, Brutdauer 14-16 Tage, Nestlingszeit 20-22 Tage, selbstständig nach 34-35 Tagen

Höchstalter: 9 Jahre, 11 Monate (Voliere)

Bestand: 1,25-1,85 Millionen Brutpaare in Deutschland, 4,2-7,1 Millionen in Europa, 8,8-15,0 Millionen Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet, Trend: stabil

In Deutschland: Jahresvogel, Zugvogel und Wintergast, nicht gefährdet, Trend stabil

Stimme

Der Gesang🔊 des Sommergoldhähnchens ist in der Brutzeit ein klar strukturierter, hoher

Reviergesang, der meist aus einer Reihe scharfer „zi-si“-Laute besteht, gefolgt von individuell unterschiedlichen „Endschnörkeln“. Die Männchen singen mit höchster Aktivität

zwischen März und Mai, wobei der Gesang vor allem in den frühen Morgenstunden besonders intensiv ist. Auch außerhalb der Brutzeit, z. B. im Herbst oder Winter, äußern Männchen

gelegentlich Gesang, insbesondere bei hoher Erregung. Der Ruf🔊 ist ein hohes, oft einzeln

geäußertes „siih“ oder „zick“.

Der Frequenzbereich des Sommergoldhähnchens ist so hoch, dass ältere Menschen

Schwierigkeiten haben, ihn wahrzunehmen.

Gesang

Rufe

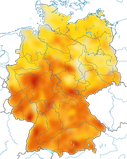

Verbreitung in Deutschland

Das Sommergoldhähnchen ist in Deutschland weit verbreitet, zeigt aber deutliche Schwerpunkte in den Mittelgebirgen mit nadelwaldreicher Vegetation. Besonders häufig ist die Art in Regionen mit Fichten-, Tannen- und Douglasienbeständen, wie im Südwesten (Schwarzwald, Schwäbische Alb) und in den Alpen. In reinen Kiefernforsten ist das Sommergoldhähnchen vorwiegend in Ostdeutschland regelmäßig, in Nordostdeutschland aber nur vereinzelt vertreten. Regionen mit großen Laubwäldern oder ausgedehnter Agrarlandschaft werden gemieden. In den Alpen kommt die Art bis zur Baumgrenze vor.

Lebensraum

Das Sommergoldhähnchen brütet überwiegend in Nadelwäldern, kommt aber auch in Mischwäldern mit hohem Nadelholzanteil vor. Die Fichte ist ein bevorzugter Baum, jedoch ist die Bindung nicht so stark wie beim Wintergoldhähnchen. In Fichten-Kiefern-Forsten des Tieflands sowie in montanen Fichtenwäldern der Mittelgebirge erreicht die Art ihre höchsten Dichten. Auch Fichten-Tannenwälder sowie Parkanlagen und Friedhöfe mit Nadelbäumen werden regelmäßig besiedelt. Die niedrigsten Dichten finden sich in norddeutschen Landschaften mit geringem Nadelwaldanteil.

Zugverhalten

In Deutschland ist das Sommergoldhähnchen ein Kurzstreckenzieher. Der Herbstzug beginnt Ende September, während der Frühjahrszug seinen Höhepunkt im März und April erreicht. Die Überwinterung erfolgt hauptsächlich im westlichen Mittelmeerraum, zunehmend verbleiben jedoch auch Vögel in Deutschland.

Bestandsentwicklung

Die Bestandsentwicklung des Sommergoldhähnchens ist langfristig stabil. In Süddeutschland kam es bereits im 19. Jahrhundert zu einer deutlichen Ausbreitung infolge großflächiger Fichtenaufforstung. In Norddeutschland setzte die Besiedlung mit dem 20. Jahrhundert ein und verlief deutlich langsamer als beim Wintergoldhähnchen. Trotz regionaler Schwankungen bleibt der bundesweite Bestand stabil. Der aktuelle Bestand liegt bei 1,25–1,85 Mio. Revieren (Stand:2016), was etwa 30 % des europäischen Bestandes entspricht.

Merkmale

Das Sommergoldhähnchen wirkt ähnlich klein wie das Wintergoldhähnchen, aber insgesamt schlanker. Es zeigt ein deutlich bunteres Erscheinungsbild mit olivgelben Halsseiten sowie einem breiten schwarzen Zügelstreif, der das weiße Ober- und Unteraugenfeld zusätzlich betont. Hervorsticht der sattgelbe Scheitelstreif mit schwarzen Längsstreifen und die orange überhauchte Stirn. Während Jungvögel noch keine Scheitelzeichnung zeigen, aber bereits eine angedeutete Gesichtsmusterung aufweisen. Weibchen ähneln den Männchen, wirken aber insgesamt weniger kontrastreich.

Quellen und Links

- DDA (2022): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten des Sommergoldhähnchens in Deutschland. DDA, aufgerufen am 28.08.2023.

- Martens, J. and M. Päckert (2020). Common Firecrest (Regulus ignicapilla), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- Wege V (2021): Fotos, alle Bildrechte bei der Fotografin

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: