Die Bezeichnung „Stieglitz“ (Carduelis carduelis) geht auf den charakteristischen Flugruf des Vogels zurück. Im Volksmund ist er auch als Distelfink bekannt, da Disteln zu seinen bevorzugten Futterpflanzen zählen – diese Vorliebe spiegelt sich auch im wissenschaftlichen Gattungsnamen Carduelis wider. Aufgrund seines farbenfrohen Gefieders war der Stieglitz lange Zeit ein beliebter Käfigvogel und fand daher häufig Eingang in Kunst und Literatur. Einer christlichen Legende zufolge wartete er bei der Verteilung der Gefiederfarben geduldig bis zum Schluss – und erhielt schließlich von jeder Farbe ein wenig, weshalb sein Gefieder heute so bunt ist.

Der Stieglitz wurde außerhalb seines natürlichen Verbreitungsgebiets erfolgreich in viele Teile der Welt eingeführt. Er ist heute in Neuseeland, Australien (inklusive Tasmanien), Uruguay, Argentinien, südlichen Teilen Brasiliens, Bermuda sowie in vielen Regionen der USA und Kanadas heimisch geworden. Diese Ausbreitung geht auf gezielte Einführungen durch europäische Siedler im 19. Jahrhundert zurück, die den farbenfrohen Vogel als Erinnerungsstück an ihre Heimat mitbrachten.

Steckbrief

Größe: 10,5 - 13,5 cm

Gewicht: 9,5 - 24 g

Verbreitung: Europa ohne N-Europa, Westsibirien, Nordafrika, West- und Zentralasien, eingeführt in Südaustralien, Neuseeland, USA, Argentinien und Uruguay

Nahrung: Samen, Knospen, Blüten, Früchte und Wirbellose

Lebensraum: Breites Spektrum, offene Landschaften mit Baumbestand, Kulturfolger

Zugverhalten: Standvogel, Zugvogel im Osten des Verbreitungsgebietes.

Brutzeit: April - August

Fortpflanzung: monogam, 4 - 6 Eier, zwei Bruten pro Jahr. Brutdauer: 9 - 12 Tage, flügge nach 13 - 18 Tagen. Jungvögel werden bis zu 10 Tage gefüttert. .

Bestand: 270 - 400 Tausend Brutpaare in Deutschland. 7,2 - 9,8 Millionen in Europa.

Status: nicht gefährdet (Trend: rückläufig)

Brutvogel in Deutschland

Stimme

Der Stieglitz verfügt über einen auffallend klingelnden, flüssigen Gesang mit trillernden, zwitschernden und teils nasalen Elementen, der meist von einer offenen Sitzwarte oder im Singflug vorgetragen wird. Sein Repertoire umfasst bis zu 15 verschiedene Rufe, darunter der namensgebende, melodisch klingende Kontaktlaut sti-ge-lit, der als lautmalerische Grundlage für die deutsche Bezeichnung „Stieglitz“ gilt. Diese markanten Rufe, häufig schon zu hören, bevor man den Vogel sieht, begleiten insbesondere im Winter die Nahrungssuche von Schwärmen und dienen – wie weitere Laute – der Kontaktaufnahme, dem Ausdruck von Erregung oder als Warnsignal bei Aggressionen. Jungvögel äußern bereits im Nest hohe, quiekende Bettelrufe und entwickeln früh typische Kontaktrufe, die bis in den Herbst zu hören sind.

Gesang

Flugruf

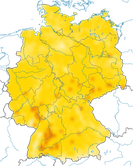

Verbreitung in Deutschland

Der Stieglitz ist in Deutschland ein Vogel der bäuerlichen Kulturlandschaft. Er bevorzugt offene Landschaften, Streuobstwiesen und Kleingärten. An Waldrändern und in der strukturreichen Agrarlandschaft ist er auch zu beobachten. Er kommt in ganz Deutschland vor und zählt zu den häufigeren Brutvögeln. Der Stieglitz ist ein Teil- und Kurstreckenzieher. Der Wegzug und Durchzug findet von September bis Oktober statt. Im Frühjahr findet der Heimzug von März bis Mai statt. Viele Vögel überwintern aber auch in Deutschland.

Bestandsentwicklung

Die Bestandsentwicklung des Stieglitz wird langfristig als stabil eingestuft. Der Trend der letzten Jahre ist jedoch rückläufig. Die Entwicklung in den verschiedenen Bundesländern über die letzten Jahre ist recht unterschiedlich.

Die samenfressenden Vögel sind hauptsächlich durch den Verlust entsprechender Nahrungsquellen bedroht. Ackerrandstreifen und mehrjährige Blühflächen tragen sehr zum Schutz des Stieglitzes bei, wenn sie entsprechend entwickelt werden.

Vogel des Jahres

Der Stieglitz ist 2016 vom NABU und vom bayrischen Landesbund für Vogelschutz zum Vogel des Jahres gekürt worden. Begründet wurde die Wahl mit dem Verlust an Lebensraum. Seit 1994 sind in der deutschen Agrarlandschaft fast 90 % der Brachflächen und Ackerrandstreifen verschwunden. Die samentragenden Ackerwildkräuter stellen eine wichtige Nahrungsrundlage für den Stieglitz und viele andere Vogelarten dar. Auch andere Länder haben den Stieglitz zum Vogel des Jahres ernannt.

- Belarus: 2018

- Deutschland: 2016

- Österreich: 2016

- Schweiz: 2003

- Ungarn: 2017

Merkmale

Auffällig gefärbter, geselliger Fink mit rotem Gesicht, schwarz-weißem Kopf, gelbem Flügelband und weißem Bürzel. Männchen und Weibchen unterscheiden sich nur leicht, das Männchen zeigt meist etwas kräftigere Rottöne im Gesicht, insbesondere in der Brutzeit. Jungvögel tragen vor der ersten Mauser kein Rot im Gesicht und wirken insgesamt unauffälliger; die kontrastreiche.

Quellen und Links

- DDA (2022): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten des Stieglitzes in Deutschland. DDA, aufgerufen am 20.01.2024.

- Clement P,(2020). European Goldfinch (Carduelis carduelis), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman SM et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- Wege V (2021): Fotos, alle Bildrechte bei der Fotografin

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: