Beim Karmingimpel (Carpodacus erythrinus) besteht der Reviergesang aus verschiedenen Elementen, von denen es fünf verschiedene Typen gibt. Im Reviergesang können diese Elemente auf vielfältige Weise kombiniert werden. Dadurch können sich die Gesänge der Karmingimpel zwischen den einzelnen Revieren erheblich unterscheiden.

Karmingimpel brütet in kleinen Kolonien, die aus bis zu 15 Paaren bestehen können. Diese Gruppen sind durch einen gemeinsamen Gesang gekennzeichnet. Der Gesang wird von dem ersten Männchen bestimmt, das im Brutrevier eintrifft. Andere Männchen übernehmen ihn, wenn sie sich der Kolonie anschließen.

Steckbrief

Größe: 13-15 cm

Gewicht: 19-33 g

Verbreitung: Osteuropa bis Ostasien, Kaukasus, Altai, Himalaya

Nahrung: Samen, Knospen

Lebensraum: halboffene Landschaften, mit Strauch- und Krautschicht, in Asien auch Parks.

Zugverhalten: Langstreckenzieher, überwintert in Indien und Südostasien

Brutzeit: Mai - August

Fortpflanzung: monogam, gelegentlich polygam, 4-6 Eier, eine Bruten pro Jahr. Brutdauer: 11-14 Tage, flügge nach 10 -13 Tagen. Jungvögel werden noch bis zu 2 Wochen gefüttert.

Höchstalter: 9 Jahre

Bestand: 600 - 1000 Brutpaare in Deutschland. 7,8-14,1 Millionen in Europa und 62,4-113,2 Millionen weltweit.

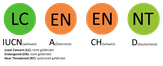

Status: nicht gefährdet (Trend: abnehmend)

In Deutschland: Brutvogel und Zugvogel, potenziell gefährdet

Stimme

Der Gesang des Karmingimpels besteht aus regelmäßig wiederholten, ansteigenden, melodischen Pfeiflauten wie „weeja-wu-weeeja“ oder „tsitsewitsa“, die in kleinen, isolierten Populationen oft gleich klingen („song neighbourhood“); außerhalb der Brutzeit ist die Art meist stumm. Männchen beginnen bereits im zeitigen Frühjahr vor dem Wegzug aus dem Winterquartier mit dem Gesang. Die Rufe sind klar und ansteigend wie „oooeet“ oder „too-ee“, im Flug erklingt ein kurzes „zik“, und bei Alarm ein scharfes „chay-eeee“, ähnlich wie beim Grünfink.

Gesang

rufe

Verbreitung in Deutschland

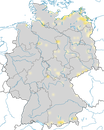

Für den Karmingimpel liegt Deutschland am westlichen Ende des Brutareals. Er kommt deswegen, hauptsächlich in Nordostdeutschland, vor. Im übrigen Deutschland gibt es wenige Brutvorkommen in fast allen Bundesländern. Die Ansiedlung des Karmingimpels erfolgte erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Bei Greifswald gelang 1924 der erste Brutnachweis.

Der Karmingimpel bevorzugt eine halb offene Landschaft, gerne in Verbindung mit Gewässern.

Erst im Mai und Anfang Juni kehrt der Langstreckenzieher aus den Überwinterungsgebieten zurück. Der Wegzug erfolgt in den Monaten September und Oktober.

Bestandsentwicklung

Der Bestand des Karmingimpels in Deutschland ist über viele Jahrzehnte gewachsen, geht aber seit Ende der 1990er Jahre wieder zurück. Ab dem 19. Jahrhundert breitete sich die Art schrittweise aus und besiedelte schließlich auch Norddeutschland, das Alpenvorland und das Erzgebirge, wo seit den 1980er Jahren regelmäßige Bruten beobachtet wurden. In den vergangenen Jahren wurden jedoch Rückgänge, vorwiegend im norddeutschen Binnenland und an der Ostseeküste festgestellt.

Merkmale

Das Männchen des Karmingimpels zeigt im Brutkleid ein leuchtend rotes bis scharlachfarbenes Gefieder an Kopf, Brust und teilweise Rücken, während es im Winter deutlich matter und gräulicher erscheint. Das Weibchen ist unauffällig braun bis olivbraun gefärbt mit feiner dunkler Strichelung, ohne jegliche Rottöne, aber mit heller Zeichnung im Gesicht und Flügelbinden. Jungvögel ähneln den Weibchen, sind jedoch oft bräunlicher getönt, stärker gestreift und zeigen erst im zweiten Sommer allmählich die roten Gefiederanteile der adulten Männchen.

Quellen und Links

- Clement P, Christie DA (2020): Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- Martens, J, Kessler, P. (2003): Territorial song and song neighbourhoods in the Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus. Journal of Avian Biology, 31: 399-411.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: