Der Grünfink (Chloris chloris) zählt zu den häufigsten Brutvögeln in Deutschland. Als Kulturfolger hat er mit der Zunahme menschlicher Besiedlung im 19. und 20. Jahrhundert eine kräftige Bestandsentwicklung erfahren. Dennoch können die Bestände stark schwanken. So hat der Grünfink zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen Einbruch infolge einer Trichomonaden Infektion erlitten. Die Infektion erfolgt vorwiegend an Futterstellen, die nicht ausreichend gesäubert werden. Ein lethargisches Verhalten der Vögel, fehlender Fluchtreflex oder auch ein aufgeplustertes Gefieder deuten auf eine Infektion der Tiere hin.

Steckbrief

Größe: 14 - 16 cm

Gewicht: 17 - 34 g

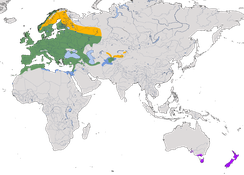

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Westeuropa, eingeführt in Südaustralien und Neuseeland

Nahrung: Samen, Knospen, Blüten, Früchte und Wirbellose

Lebensraum: Breites Spektrum, offene Landschaften mit Baumbestand, Kulturfolger

Zugverhalten: Standvogel, Zugvogel im Norden des Verbreitungsgebietes.

Brutzeit: März - August

Fortpflanzung: monogam, 4 - 6 Eier, zwei Bruten pro Jahr. Brutdauer: 11-15 Tage, flügge nach 14 - 18 Tagen. Jungvögel werden bis zu 2 Wochen gefüttert. .

Höchstalter: 12 Jahre 7 Monate

Bestand: 1,2 - 3,0 Millionen Brutpaare in Deutschland. 12 - 14,5 Millionen in Europa.

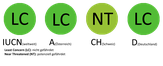

Status: nicht gefährdet (Trend: stabil)

Brutvogel in Deutschland

Stimme

Der Gesang des Grünfinken wird hauptsächlich vom Männchen zwischen Januar und August vorgetragen und besteht aus einer Folge trockener, nasaler Triller und gedehnter, hoher Töne wie „tsweee“ oder „zeeee“, oft von einer erhöhten Singwarte oder im Singflug. Weibchen singen seltener und weniger kräftig. Die Rufe reichen von scharfen Kontaktlauten wie „chit“ bis zu klagenden Alarmrufen wie „diuweee“, während Jungvögel beim Füttern weiche Laute wie „chi“ oder „chwii“ äußern und flügge Jungtiere im Herbst harte „chit“-Rufe von sich geben.

Gesang

Rufe

Verbreitung in Deutschland

Der Grünfink ist in Deutschland ein typischer Gartenvogel. Als Kulturfolger ist er im menschlichen Siedlungsraum allgegenwärtig. Er nutzt ein breites Spektrum an Lebensräumen, ist im Offenland genauso heimisch wie im Wald. Er gehört deshalb zu den häufigsten Brutvögeln in Deutschland.

In Deutschland ist der Grünfink überwiegend Standvogel. Der Zuzug und Durchzug der nordischen Population setzen im September ein. Im März beginnt der Heimzug in die Brutgebiete, der im Mai abgeschlossen ist. Die wenigen heimischen Grünfinken, die aus Deutschland abziehen, überwintern in Norditalien, Südfrankreich und auf der Iberischen Halbinsel.

Bestandsentwicklung

Der Grünfink zeigt seit den 1990er Jahren einen negativen Bestandstrend, insbesondere in Ost- und Süddeutschland. Nach starken Zunahmen im 19. und 20. Jahrhundert, vorwiegend in Siedlungsnähe und durch Stilllegungsflächen begünstigt, setzte Mitte der 1990er Jahre eine moderat rückläufige Entwicklung ein.

Der Rückgang wird vor allem mit dem Verlust geeigneter Lebensräume in der Agrarlandschaft sowie dem Ende der positiven Effekte von Stilllegungsflächen in Verbindung gebracht. Besonders in Ost- und Süddeutschland machten sich diese Veränderungen deutlich bemerkbar. Die zunehmende Urbanisierung der Art konnte den Rückgang nicht aufhalten. Zudem hatte der Befall mit Trichomonaden, besonders in den Jahren 2009 bis 2012, spürbare negative Auswirkungen auf die Bestandsentwicklung.

Trichomonadenbefall beim Grünfink

Trichomonaden sind einzellige Parasiten, die vorwiegend im Verdauungstrakt von Vögeln vorkommen. Beim Grünfink handelt es sich meist um die Art Trichomonas gallinae, die eine sogenannte Trichomoniasis auslöst – eine Infektionskrankheit, die zu Schluckbeschwerden, Abmagerung und schließlich zum Tod führen kann. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich an Futterstellen und Vogeltränken, weshalb Ausbrüche häufig im Sommer auftreten und ganze Populationen lokal stark beeinträchtigen können.

Merkmale

Kräftiger, mittelgroßer Fink mit kurzem, gegabeltem Schwanz und kräftigem, kegelförmigem Schnabel. Das Männchen zeigt ein olivgrünes bis gelbgrünes Gefieder mit leuchtend gelben Akzenten an Flügeln und Schwanz. Das Weibchen ist insgesamt matter gefärbt, mit mehr Grau- und Braunanteilen und weniger Gelb, besonders an Kopf, Flügeln und Unterseite. Jungvögel ähneln dem Weibchen, sind jedoch bräunlicher, am Bauch deutlich gestrichelt und zeigen nur verhaltene Gelbanteile an Flügeln und Schwanz.

Quellen und Links

- Clement, P. & de Juana, E. (2019). European Greenfinch (Chloris chloris). In: del Hoyo J et al. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.

- DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten des Grünfinkens in Deutschland. DDA, aufgerufen am 18.10.2024.

- Wege V (2021): Fotos, alle Bildrechte bei der Fotografin

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: