Der Gimpel (Pyrrhula pyrrhula) war und ist es leider heute noch ein beliebter Ziervogel. Lorenz Oken merkt in seiner Allgemeine Naturgeschichte von 1837 über den Gimpel an: „Er ist wegen seiner Zärtlichkeit besonders bey den Frauenzimmern beliebt; er fliegt auf die Hand, läßt sich streicheln, aus dem Munde füttern (...). Sie lassen sich sehr leicht fangen und werden daher für dumm gehalten; man pflegt sie zu essen, obschon sie bitter schmecken.“

Gimpel oder Gumpf ist ein süddeutscher Begriff für einen ungeschickt hüpfenden Vogel. Die andere in Deutschland weit verbreitete Bezeichnung Dompfaff leitet sich von der Gefiederfärbung und der gedrungenen Gestalt des Vogels ab, die an einen Domherren erinnert.

Steckbrief

Größe: 14,5-16 cm

Gewicht: 21-38 g

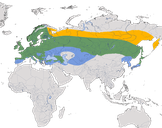

Verbreitung: borealer und gemäßigter Bereich der gesamten Paläarktis

Nahrung: breites Spektrum an Samen, Knospen und Triebe, seltener Wirbellose

Lebensraum: Nadelwälder und Mischwälder, gerne Fichtenbestände, zunehmend auch in Parkanlagen und Gärten

Höchstalter: 17 Jahre, 6 Monate (Wiederfang)

Nest: versteckt, meist in Nadelbäumen bis 3 m, an Außenästen

Brutzeit: April - Juli

Fortpflanzung: monogam meist über mehrere Jahre, Polyandrie und Bigynie kommen vor, 4-6 (2-6) Eier, 2 Bruten pro Jahr, Brutdauer 13-14 Tage, Nestlingszeit 15-18 Tage

Bestand: 170-330 Tausend Brutpaare in Deutschland, 7,6-13,0 Millionen Brutpaare in Europa, 38,3-65,3 Millionen Vögel weltweit

Verbreitungsschwerpunkt in Europa: Finnland, Nordwesten Russlands

Status: nicht gefährdet, Trend: abnehmend

In Deutschland: Jahresvogel, Zugvogel und Wintergast, nicht gefährdet, Trend zunehmend

Stimme

Der Gesang des Gimpels ist leise, besteht aus unregelmäßigen Pfeif- und krächzenden Lauten und spielt eine untergeordnete Rolle bei Revierabgrenzung oder Balz; gesungen wird vor allem von Männchen, wenn sie allein sind, aber auch Weibchen singen gelegentlich. Jungvögel lernen den Gesang überwiegend vom Vater, während Weibchen nur Teile übernehmen und später durch den Gesang des Brutpartners ergänzen. Besonders auffällig ist der weiche, gedehnte Lockruf „düü – düü“, der individuell erkennbar und im Herbst wichtig zur Gruppenbindung ist, sowie Alarmrufe und Nestwarnrufe wie „bit-bit“ oder „chruiehr“.

Gesang

"Trompetergimpel"

Verbreitung in Deutschland

Dichte, unterholzreiche Nadel und Mischwälder sind das bevorzugte Bruthabitat des Gimpels. Er ist in ganz Deutschland verbreitet. Die höchsten Bestandszahlen erreicht der Gimpel in den Mittelgebirgen und in Hamburg. In den vergangenen Jahren ist eine zunehmende Verstädterung der Art festzustellen. In Hamburg profitiert der Gimpel von der Umwandlung der Nutzgärten in Ziergärten mit einem hohen Anteil an Koniferen. Hingegen fehlt die Art weitgehend in der ausgeräumten Agrarlandschaft und in den Kiefernwäldern Ostdeutschlands.

In Deutschland ist der Gimpel weitgehend ein Jahresvogel, der im Winter in der Nähe des Brutgebietes verharrt. Ab Oktober setzt der Zuzug und Durchzug Nord- und Nordosteuropäischer Vögel ein. Dabei kann es zu invasionsartigen Einflügen von sogenannten Trompetergimpeln kommen. Nordische Gimpel der Unterart P. p. pyrrhula, die deutlich kräftiger in ihrer Gestalt sind und durch einen charakteristischen Ruf gekennzeichnet sind. Die letzte größere Invasion fand 2004 statt. Einzelne Trompetergimpel können aber jährlich beobachtet werden. Der Heimzug der nordischen Gäste setzt im Februar ein und erstreckt sich bis in den Mai.

Bestandsentwicklung

Merkmale

Das Männchen des Gimpels zeigt ein auffälliges Gefieder mit schwarzer Kopfplatte, blaugrauen Oberseiten und intensiv rosarot gefärbten Unterseiten, wobei es je nach Unterart in Farbintensität und Größe variiert. Das Weibchen ist insgesamt matter gefärbt mit graubraunen Ober- und Unterseiten und weniger ausgeprägter Färbung, gelegentlich mit zartem Rosa an Brust und Flanken. Jungvögel ähneln den Weibchen, zeigen aber kein Schwarz auf Kopf und Kinn, sind insgesamt brauner getönt und haben hellere Flügelspitzen sowie eine blassere Unterseite.

Quellen und Links

- Clement P, Christie DA (2020). Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten des Gimpel in Deutschland. DDA, aufgerufen am 26.10.2024.

- Wege V (2021): Fotos, alle Bildrechte bei der Fotografin

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: