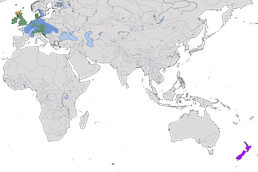

Der Alpenbirkenzeisig (Acanthis flammea cabaret) hat sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa stark ausgebreitet. Die Erweiterung des Verbreitungsgebietes geht zurück auf umfangreiche Aufforstungen von Nadelhölzern, Birken und Küstenschutzanpflanzungen mit Bergkiefern. Ihren Ursprung hat die Ausbreitungswelle in England genommen und sich über die Niederlande nach Deutschland fortgesetzt. In den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts trat der Alpenbirkenzeisig das erste Mal als Brutvogel in den Küstenschutzbereichen der Ostfriesischen Inseln auf. Ab den 70er Jahren wurde das niedersächsische Festland erobert.

Mitte des 19. Jahrhunderts ist er in Neuseeland eingeführt worden. Der Alpenbirkenzeisig kommt seitdem in ganz Neuseeland vor, besonders häufig auf der Südinsel.

Steckbrief

Größe: 12,5 - 14 cm

Gewicht: 10 - 17 g

Verbreitung: Großbritannien, Mitteleuropa bis Dänemark, Süden von Schweden und Norwegen, eingeführt in Neuseeland

Nahrung: Samen, Knospen, Blüten, Früchte und kleine Wirbellose

Lebensraum: offene Laub- und Nadelwälder, oft in Birken- und Lärchenbeständen,

Zugverhalten: überwiegend Standvogel,

Brutzeit: April - Juni

Fortpflanzung: monogam, gelegentlich polygam, 4 - 6 Eier, zwei Bruten pro Jahr. Brutdauer: 10 - 12 Tage, Nestlingszeit 9 - 14 Tage, unabhängig nach 26 Tagen

Höchstalter: 12 Jahre, 2 Monate (Birkenzeisig)

Bestand: 8,5 - 14,0 Tausend Brutpaare in Deutschland.

Status: nicht gefährdet (Trend: zunehmend)

Brutvogel in Deutschland, nicht gefährdet, Trend stabil

Hinweis zur Systematik

Der Alpenbirkenzeisig (Acanthis flammea cabaret), der Taigabirkenzeisig (A. f. flammea) und der Polarbirkenzeisig (A. f. hornemanni) wurden früher oft als eigenständige Arten geführt. Nach heutigem taxonomischen Verständnis gelten sie in vielen Systematiken als Unterarten des Birkenzeisigs (Acanthis flammea). Die Einordnung ist jedoch noch Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion, sodass in Literatur und Vogelbeobachtungspraxis beide Sichtweisen verbreitet sind.

Stimme

Der Alpenbirkenzeisig verfügt über ein vielfältiges Lautrepertoire, das aus kurzen „che“– oder „che-che-che“–Rufen, einem klagend-nasalen „dsooee“ und einem schnarrenden Trill „tschrrrr“ besteht, die sowohl einzeln als auch in Kombination geäußert werden. Sein Gesang besteht aus variablen Abfolgen dieser Laute, die je nach Phase der Fortpflanzung bis zu 30 Sekunden lang sein können und teils auch im Singflug vorgetragen werden. Während der Brutzeit dient ein weiches „tseet“ als Kontaktruf, und bei Störung erklingen explosive Rufe wie „chek“ oder „chak“.

Gesang

Flugrufe

Verbreitung in Deutschland

Der Alpenbirkenzeisig ist in Deutschland Standvogel und Teilzieher, abhängig vom Nahrungsangebot kann es zu invasionartigen Wanderbewegungen der Art kommen. Im Winter kann es deshalb zu Beobachtungen der Art in ganz Deutschland kommen. In dieser Jahreszeit tritt aber auch der Taigabirkenzeisig als Wintergast auf. Beide Arten sind sich sehr ähnlich und können vom Beobachter leicht verwechselt werden. Da bei der Beringung oft zwischen den beiden Unterarten nicht unterschieden wird, ist es schwer, genau Aussagen zum Zugverhalten des Alpenbirkenzeisig zu machen.

Bestandsentwicklung

Der Alpenbirkenzeisig hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland ausgebreitet. Ursprünglich in hoch gelegenen Nadelwäldern und alpinen Regionen beheimatet, besiedelte er seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend auch Tieflandgebiete, besonders nach dem Rückgang der britischen und niederländischen Bestände. Ab den 1980er Jahren breitete sich die Art über das Emsland, Niedersachsen und Hessen bis nach Bremen und Hamburg aus. Begünstigt wurde diese Ausbreitung durch Aufforstungen mit Nadelhölzern und Birken, die Entstehung von Sekundärwäldern auf stillgelegten Flächen sowie die Nutzung siedlungsnaher Strukturen wie Gärten, Dörfer und Industrieareale. Dank seiner hohen Anpassungsfähigkeit und vermutlich auch durch mildere Winter hat sich der Alpenbirkenzeisig heute in weiten Teilen Deutschlands etabliert – mit zunehmenden Beständen im Norden und rückläufigen in manchen südlichen Regionen wie Bayern und Sachsen.

Merkmale

Der Alpenbirkenzeisig zeigt im Brutkleid eine rot bis tief rosarot gefärbte Stirn, ein schwarzes Kinn und oft einen zart rosa Hauch auf Brust und Bürzel. Sein Gefieder ist insgesamt braun bis graubraun mit kräftiger, dunkler Streifung auf Rücken, Flanken und Brust sowie hellen, beigefarbenen Flügelbinden. Der kurze, kegelförmige Schnabel wirkt fein und harmoniert mit dem kompakten Körperbau.

Im Schlichtkleid ist die Rotfärbung an Stirn, Brust und Bürzel deutlich reduziert oder durch helle Federenden weitgehend verdeckt. Das Gefieder wirkt insgesamt bräunlicher und matter, bleibt aber

kontrastreich gestreift, besonders an den Flanken. Die Flügelbinden sind im Herbst frischer und heller, nutzen sich im Winter jedoch ab und werden unauffälliger.

Weibchen und Jungvögel des Alpenbirkenzeisigs sind unauffällig braun gestreift, ohne auffällige Rotfärbung, wobei Jungvögel meist noch bräunlicher und kräftiger gestrichelt erscheinen.

Unterscheidung Alpen-, Taiga- und Polarbirkenzeisig

Die Unterscheidung zwischen Alpenbirkenzeisig, Polarbirkenzeisig und Taigabirkenzeisig ist oft schwierig, da viele Individuen Merkmale beider Arten zeigen und Zwischenformen häufig sind. Polarbirkenzeisige sind im Durchschnitt heller, feiner gestreift und haben meist einen kleineren, zierlicheren Schnabel, während der Taigabirkenzeisige dunkler gefärbt, kräftiger gestreift und mit einem etwas größeren, kräftigeren Schnabel ausgestattet sind. Noch kräftiger gefärbt ist der Alpenbirkenzeisig. Sein Schnabel ist jedoch etwas zierlicher als der des Taigabirkenzeisigs.

Am zuverlässigsten lassen sich adulte Männchen unterscheiden, während Weibchen und Jungvögel oft sehr ähnlich aussehen – insbesondere helle männliche Birkenzeisige und dunkle weibliche Polarbirkenzeisige können nahezu identisch wirken.

Quellen und Links

- Clement, P. (2020). Lesser Redpoll (Acanthis cabaret), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman SM et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: