Das Zugverhalten der Rohrammer (Emberiza schoeniclus) in Europa ist gut untersucht. Es sind je nach Brutgebiet, Zugvögel, Teilzieher oder Standvögel. Britische Vögel sind in der Regel Standvögel. In Großbritannien zieht lediglich die nördliche Population im Land weiter nach Süden. Den weitesten Weg legen die skandinavischen Rohrammern zurück. 2000–3000 km weit zieht es sie nach Südfrankreich, Italien und Kroatien. Der Verbreitungsschwerpunkt der finnischen Vögel liegt zwischen dem Rhonedelta und der Adria. Die schwedischen und norwegischen Rohrammern überwintern zwischen Rhonedelta und Atlantikküste, dabei ziehen norwegische Vögel teilweise auch über Großbritannien. Tschechische Rohrammer verbringen den Winter vorwiegend in der Po-Ebene, der Toskana und im Rhonedelta. Niederländische Rohrammern sind Teilzieher. Sie bleiben im Land, ziehen nach Belgien oder an die Südküste Englands.

Steckbrief

Größe: ́14-16,5 cm

Gewicht: 10–28 g

Verbreitung: gesamte Paläarktis

Nahrung: während der Brutzeit meist wirbellose Tiere; sonst hauptsächlich Samen und anderes Pflanzenmaterial.

Lebensraum: Verlandungsbereich von Gewässern, Gräben, mit Schilf und Büschen.

Zugverhalten: Teilzieher und Standvogel

Nest: in der Vegetation, in 0,5-1,5 m Höhe

Brutzeit: April - Juli

Fortpflanzung: Monogam, gelegentlich Bigynie, 4–5 (2–6) Eier, 2 Bruten pro Jahr, Brutdauer 12–15 Tage, Nestlingszeit 10–12 Tage, flügge nach 15–16 Tagen

Höchstalter: 12 Jahre, 3 Monate (Wiederfang)

Bestand: 115–200 Tausend Brutpaare in Deutschland, 4,6-7,0 Millionen Brutpaare in Europa, 28–40 Millionen Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet, Trend: abnehmend

In Deutschland: Jahresvogel, Zugvogel und Wintergast, brütet in ganz Deutschland, nicht gefährdet, Trend abnehmend

Stimme

Der Gesang besteht aus kurzen, sich wiederholenden Lautreihen, die meist als einfache, rhythmische Strophe von einem Busch oder aus dem Schilf aus vorgetragen werden. Typisch ist der Kontaktruf „siuu“, der im Ton abfällt. Während des Zuges äußern die Vögel einen fliegenden Ruf „brzii“.

Gesang

Rufe

Verbreitung in Deutschland

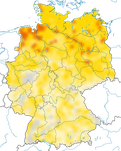

Die Rohrammer besiedeln vorwiegend Röhrichte, Moore und Staudenvegetation an Gewässern und Feuchtgebieten. Im Tiefland ist die Art flächendeckend verbreitet, während sie in Mittelgebirgen und im Alpenvorland nur lückenhaft vorkommt. Besonders häufig ist sie in küstennahen Flussniederungen und Marschen Niedersachsens zu finden, mit bis zu über 400.

In den Alpen fehlt die Art weitgehend, kann aber in Bachtälern und Mooren in höheren Mittelgebirgslagen vereinzelt vorkommen.

Seltener ist die Art in intensiv landwirtschaftlich genutzten Regionen wie der Kölner Bucht sowie in städtischen Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet, Hamburg und Berlin zu finden. Genutzt werden gelegentlich auch schmale Gräben, Feldgehölze in der Agrarlandschaft. Bruten in Raps und Getreidefeldern kommen vor.

In Deutschland ist die Rohrammer Teilzieher, die Brutgebiete werden zum größten Teil geräumt. Die Anzahl der überwinternden Vögel hat in den vergangenen Jahren zugenommen, wobei primär Männchen im Revier verbleiben. Hinzu kommen skandinavische Rohrammern, von denen ein Teil in Deutschland überwintert. Die Mehrzahl der Rohrammern ziehen aber nach Süden, in Gebiete, in denen die Januarisotherme über 0 °C liegt. Deutsche Rohrammern überwintern in Südfrankreich, einige auch in Spanien und Italien.

Ende Februar kehren die Vögel in die Brutgebiete zurück. Ende April ist der Heim- und Durchzug in Deutschland beendet. Der Abzug in die Winterquartiere setzt im September ein und erstreckt sich bis in den November.

Bestandsentwicklung

Der Gesamtbestand wird als langfristig stabil eingeschätzt, wobei die Entwicklung in den 1990er Jahren ein Maximum erreichte, das hauptsächlich auf Entwicklungen in Ostdeutschland zurückzuführen war und mit dem hohen Anteil an Ackerbrachen und Brachflächen von Niedermoorgrünland zusammenhing. Es folgte eine moderate Abnahme. Die Bestandszahlen liegen bei etwa 115.000–200,000 Paaren.

Merkmale

Das Männchen zeigt im Brutkleid einen auffälligen schwarzbraunen Kopf und Kehle mit weißem Bartstreif und Halsband, kontrastierend zu grau-braunem, stark gestreiftem Oberkörper und schmutzig weißer Unterseite. Im Schlichtkleid ist die Kopfzeichnung durch graubraune Federfransen verdeckt, das Gefieder insgesamt blasser mit gelblich überhauchter Brust. Weibchen ähneln den Männchen im Schlichtkleid, wirken aber insgesamt matter und stärker gestreift; Jungvögel zeigen ein rötlich-braunes, stark gestreiftes Kopfgefieder mit kräftiger dunkler Gesichtsmaske und intensiver Brustzeichnung.

Quellen und Links

- Copete, J.L. and D. A. Christie (2020). Reed Bunting (Emberiza schoeniclus), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten der Rohrammer in Deutschland. DDA, abgerufen am 14.11.2024.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: