Der Ortolan (Emberiza hortulana) gilt unter der Bezeichnung Ortolans à la provençale in Frankreich als Delikatesse. Der ehemalige französische Präsident François Mitterrand war ein großer Liebhaber dieser Speise.

Dem etwa 25 g schweren Vogel werden nach dem Fang die Augen ausgestochen. Anschließend wird der Vogel 14 Tage gemästet. Ohne Augenlicht verliert er den Tag- und Nachtrhythmus, frisst ohne Unterlass und wir zum Schluss der Mast in Armagnac, einem französischen Branntwein, ertränkt. In einer kleinen Pfanne, in einem Mantel aus Schinken und in einem Bett aus Trüffel, wird der Vogel im Ganzen in Olivenöl getränkt 20 min gegart. Am Stück, mit einer Serviette über dem Kopf, damit kein Aroma entweicht, verspeist der Feinschmecker den Vogel mit all seinen Federn, mit Knochen, Schnabel und dem ganzen Gedärm.

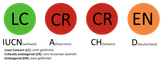

In Deutschland ist der Ortolan in seinem Bestand stark gefährdet. In Frankreich steht er mittlerweile auch unter Schutz, gilt aber immer noch als Delikatesse und wird nach wie vor illegal gefangen und gegessen.

Steckbrief

Größe: 16–17 cm

Gewicht: 17–28 g

Verbreitung: Europa bis zur Mongolei

Verbreitungsschwerpunkt in Europa: Südrussland: Donezbecken und am Asowschen Meer, Osttürkei

Nahrung: meist Samen während der Brutzeit Insekten und deren Larven

Lebensraum: offene, warme Landschaft bis 2500 m Höhe

Zugverhalten: Langstreckenzieher, überwintert in den afrikanischen Hochlandhabitaten südlich der Sahara zwischen 1000 und 3000 m Höhe ü. NN

Brutzeit: Mai - August

Nest: Bodenbrüter in min. 15 cm hoher Vegetation

Fortpflanzung: Brut- oder Saisonehe, selten Bigynie, 3–6 (2–7) Eier, 1 (-2) Bruten pro Jahr, Brutdauer 11-13 Tage, Nestlingszeit 8-10 Tage, flügge mit 14 Tagen

Höchstalter: 8 Jahre

Bestand: 4,0-4.2 Tausend in Deutschland; 3,3-7,1 Millionen Brutpaare in Europa; 8,3-17,6 Millionen Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet, Trend: abnehmend, in Europa etwa 80 % in den letzten 30 Jahren

In Deutschland: Brutvogel und Zugvogel, stark gefährdet, Trend: abnehmend

Stimme

Der Gesang besteht aus einer kurzen, klar klingenden Strophe mit etwa fünf bis sechs Tönen, die zunächst hell beginnen und dann in der Tonhöhe abfallen. Er erinnert an eine verkürzte Version des Gesangs der Goldammer. Typische Rufe sind ein zweisilbiges „tsleeu“ als Flugruf sowie kurze Laute wie „quip“, „pwit“ oder „chu“, die vor allem bei aufgescheuchten Vögeln oder im Flug zu hören sind.

Gesang

Rufe

Verbreitung in Deutschland

In Deutschland ist der Ortolan ein Vogel der warmen und trockenen Agrarlandschaft. Er besiedelt gerne alte Obstgärten und Weinberge mit Hecken, Sträuchern und einzelnen Bäumen. Zwischen dem östlichen Niedersachsen und der Lausitz kommt der Ortolan in Deutschland fast flächendeckend vor. Ein kleineres Brutareal existiert noch am Main zwischen Spessart und Steigerwald und im EU-Vogelschutzgebiet Kuppendorfer Börde zwischen Hannover und Bremen.

Der Ortolan ist ein Langstreckenzieher, der südlich der Sahara in den Hochtälern und Gebirgszügen zwischen 1000 und 3000 m Höhe überwintert. Einzelne Vögel bleiben auch im Mittelmeerraum. Zwischen Ende April und Mitte Juni kehren die Vögel in die Brutgebiete zurück. Der Herbstzug findet hauptsächlich von Mitte August bis Ende September statt.

Bestandsentwicklung

Seit den 1960er-Jahren ist der Ortolan in Deutschland einem weitreichenden Bestandsrückgang ausgesetzt – besonders in den westlichen Bundesländern. In Hessen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen sind die Vorkommen mittlerweile vollständig verschwunden, auch in Sachsen und Niedersachsen gingen die Zahlen stark zurück. In Ostdeutschland, insbesondere in Brandenburg, konnte sich der Bestand bislang halten. Zu den Hauptursachen zählen die Intensivierung der Landwirtschaft, der Verlust vielfältiger Nutzungsformen sowie die zunehmende Ausdehnung von Mais- und Wintergetreideanbau zulasten nahrungsreicher Wildkräuter und anderer Feldpflanzen.

In der Liste der gefährdeten Brutvögel in Deutschland wird er deswegen in der Kategorie 2 - _stark gefährdet geführt.

Merkmale

Das Männchen zeigt im Brutkleid einen olivfarbenen bis grau-oliven Kopf und eine gelbliche Kehle, die sich deutlich von der rötlichbraunen, ungezeichneten Körperunterseite abhebt; sein Rückengefieder ist bräunlich mit schwarzen Längsstreifen. Weibchen sind ähnlich gefärbt, jedoch insgesamt matter, mit dunklem Kehlstreif und oft diffuserer, weniger klar abgegrenzter Brustzeichnung. Jungvögel sind sehr unauffällig gefärbt, mit rötlich-beiger Unterseite und kräftiger Bruststreifung, was sie vorwiegend im ersten Herbst schwer vom Weibchen unterscheidbar macht.

Zitiervorschlag:

Quellen und Links

- Madge S, Sharpe CJ (2020). Ortolan Bunting (Emberiza hortulana), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- Ortolans à la provençale. (2019, septembre 28). Wikipédia, l'encyclopédie libre. Page consultée le 19:06, septembre 28, 2019 à partir de

- siehe auch Literturverzeichnis