Die Goldammer (Emberiza citrinella) gehört noch zu einer der häufigsten Singvögel in Deutschland und Europa. In den vergangenen Jahren gehen ihre Bestände jedoch zurück. Das hat vor allem mit Veränderungen in der Landwirtschaft zu tun. Die Goldammer benötigt Hecken- und Strauchstrukturen in einer offenen Landschaft, die sie als Singwarte nutzt und in dessen Deckung sie am Boden brüten kann. In der Brutzeit setzt ihr auch der Einsatz von Insektiziden zu. Der Körnerfresser füttert seine Jungvögel mit Insekten und deren Larven. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten zeigen, dass der Bruterfolg der Goldammer mit dem Einsatz von Insektenvernichtungsmitteln korreliert.

Steckbrief

Größe: 16–16,5 cm

Gewicht: 20–36,5 g

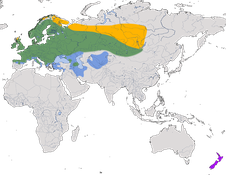

Verbreitung: Westeuropa bis Zentralasien, eingeführt in Neuseeland

Verbreitungsschwerpunkt in Europa: sehr häufig im gesamten gemäßigten Verbreitungsgebiet

Nahrung: meist Samen während der Brutzeit auch Wirbellose

Lebensraum: reich strukturierte offene und halb offene Landschaften mit Sträuchern, Hecken, lichten Wäldern

Zugverhalten: Teilzieher

Brutzeit: April - September

Nest: Bodenbrüter, selten höher

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, 3–5 (1–6) Eier, 2 (1–3) Bruten pro Jahr, Brutdauer 12–14 Tage, Nestlingszeit 11–13 Tage

Höchstalter: 13 Jahre, 3 Monate (Totfund)

Bestand: 1,1-1,65 Millionen in Deutschland; 12,8-19,9 Millionen Brutpaare in Europa; 42–66 Millionen Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet, Trend: abnehmend,

In Deutschland: Brutvogel, Zugvogel und Wintergast, nicht gefährdet, Trend: abnehmend

Stimme

Der Gesang der Goldammer besteht meist aus 5–12 ähnlichen Silben, die mit einem langgezogenen, tiefer fallenden Abschlusston enden – etwa „zi-zi-zi-ziiiiiii“, wobei oft ein leicht erhöhter vorletzter Ton vorausgeht. Es gibt regionale Dialekte. Die Rufe umfassen ein typisches „stif“ sowie verschiedene klickende Laute wie „pt...pt“ oder „trp“ und ein feines „tsii“ als Alarmruf.

Gesang

Rufe

Verbreitung in Deutschland

Die Goldammer zählt mit mehr als einer Million Brutpaaren in Deutschland zu den sehr häufigen Brutvögeln. Sie ist mit ihrem Gesang eine Charakterart der offenen und halb offenen Landschaft im Frühjahr und Sommer. In den bayrischen Alpen brütet sie bis in eine Höhe von 1150 m ü. NN.

In Deutschland ist die Goldammer ein Teilzieher. Viele Vögel überwintern oder werden im Winterhalbjahr durch nordische Gäste ersetzt. Der Frühjahrszug setzt schon im Januar ein und hält bis in den April an. Der Wegzug beginnt im September und endet im November.

Bestandsentwicklung

Die Goldammer gehört zu den Vogelarten mit einem langfristig rückläufigen Bestand. Zwischen 1990 und 2009 war der Bestand bundesweit zunächst stabil, doch seit Ende der 1990er-Jahre ist wieder ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Hauptursachen sind die Intensivierung der Landwirtschaft, der Rückgang strukturreicher Landschaftselemente sowie die Aufgabe traditioneller Bewirtschaftungsformen. Ein zwischenzeitlicher Bestandsanstieg in den 1990er-Jahren – insbesondere im Osten Deutschlands – wird mit der Zunahme von Stilllegungsflächen erklärt, deren positive Wirkung sich durch spätere Wiederbewirtschaftung allerdings wieder weitgehend verlor.

Merkmale

Das Männchen der Goldammer zeigt im Brutkleid ein leuchtend gelbes Gesicht mit dunklen Streifen auf dem Scheitel und kräftig gelblich-rötlich gefärbten Brust- und Flankenpartien, während das Schlichtkleid blasser ist und die dunklen Kopfzeichnungen weniger deutlich hervortreten. Weibchen sind insgesamt matter gefärbt, mit mehr Olive und Graugrün im Kopfbereich, stärkerer Streifung auf Brust und Flanken und weniger Gelbanteil, besonders außerhalb der Brutzeit. Jungvögel sind unscheinbarer gefärbt, mit braunem Kopf, verwaschenem Überaugenstreif und kräftigerer Dunkelstreifung auf Rücken und Brust, wobei junge Männchen schon etwas gelber und kontrastreicher wirken als junge Weibchen.

Quellen und Links

- Copete, J.L. (2020). Yellowhammer (Emberiza citrinella), version 1.0. In Birds of the World ( del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- DDA (2022): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten der Goldammer in Deutschland. DDA, abgerufen am 17.03.2025.

- Hart J et al. (2006): The relationship between yellowhammer breeding performance, arthropod abundance and insecticide applications on arable farmland. Journal of Applied Ecology. 43. 81 - 91.

- Wege V (2021): Fotos, alle Bildrechte bei der Fotografin

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: