Der Mittelspecht ist eine von neun Spechtarten, die in Deutschland auftreten können. In ursprünglichen Wäldern, die ein breites Spektrum an Lebensräumen anbieten und auch viele Spechtarten aufweisen, überschneidet sich das Nahrungsangebot der Vögel. Um dieser Konkurrenz aus dem Wege zu gehen, unterscheidet sich der Brutbeginn der Spechte. Eine polnische Studie im Białowieża-Urwald über 45 Jahre konnte zeigen, dass Wettereinflüsse den Brutbeginn stark verschieben können, die Reihenfolge des Brutbeginns jedoch nicht. Die Klimaveränderung hat über die Jahre zu einem früheren Legebeginn geführt, aber die Reihenfolge ebenfalls nicht verändert.

Steckbrief

Größe: 20-22 cm

Gewicht: 50-85 g

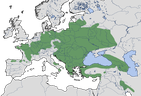

Verbreitung: Westeuropa bis Kaukasus

Verbreitungsschwerpunkt: Südosteuropa

Nahrung: rindenbewohnende Wirbellose

Lebensraum: vorrangig alte Laubwälder mit Eichen- oder Hainbuchenbeständen, gelegentlich auch Obstgärten

Höchstalter: 9 Jahre, 4 Monate (Wiederfang)

Nest: Baumhöhlen in 5-10 m Höhe

Brutzeit: April - Juni

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, 5-6 (4-8) Eier, 1 Brut pro Jahr, Brutdauer 12 Tage, Nestlingszeit 15-16 Tage, flügge nach 20-25 Tagen

Bestand: 34-61 Tausend Brutpaare in Deutschland, 301-678 Tausend in Europa

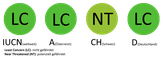

Status: nicht gefährdet, Trend: stabil

In Deutschland: Jahresvogel, brütet in ganz Deutschland, nicht gefährdet, Trend zunehmend

Stimme

Der Mittelspecht zeigt ein breites Repertoire an Rufen, jedoch kaum Gesang. Am häufigsten ist die variabel gestaltete „gíg-gegegeg…“-Reihe 🔊, die das ganze Jahr über vorkommt, jedoch in der Brutzeit etwas seltener ist. Besonders auffällig ist das klagende „Quäken“ 🔊, das von Januar bis Juni mit höchster Intensität zwischen März und Anfang Mai zu hören ist und weitgehend die Funktion des Trommelns ersetzt. Das spechttypische Trommeln 🔊 wird nur sehr selten und schwach vorgetragen. Ihm fehlt ein charakteristischer Rhythmus und Regelmäßigkeit. Es dient nicht der Revierabgrenzung und dem Anlocken von Weibchen. Es wird offensichtlich nur in der Kommunikation mit einem festen Partner eingesetzt.

Daneben treten scharfe Scheltrufe bei Störungen, leise Einzelrufe während der Nahrungssuche sowie „rä“-Laute bei Partnerbegegnungen auf. Flugrufe erfolgen vor allem zwischen Bäumen, an Bruthöhlen und bei ausgeflogenen Jungvögeln.

Balzruf

Rufe

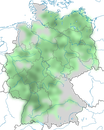

Verbreitung in Deutschland

Ursprünglich war der Mittelspecht in alten Buchenwäldern heimisch. Buchen, die über 200 Jahre und mehr alt waren. Buchen, die über eine knorrige Rinde verfügen. Forstwirtschaftlich genutzte Buchenwälder haben solche Bestände nicht. Die Buchen werden nach 120 Jahren gefällt, es sind junge Buchen mit einer glatten Rinde.

Der Mittelspecht ist in alten Laubwäldern mit einem hohen Anteil an Eichen ausgewichen. Vor allem in Süddeutschland ist er auch in Streuobstwiesen und alten Obstgärten zu finden. Er fehlt in den nadelwaldreichen Mittelgebirgen wie dem Schwarzwald, dem Bayerischen Wald oder dem Erz- und Fichtelgebirge.

Beim Mittelspecht handelt es sich um einen ausgesprochenen Standvogel. Die Wanderungsbewegungen sind sehr gering.

Bestandsentwicklung

Die Bestandszahlen des Mittelspechts haben sich seit den 1990er Jahren von ca. 10.000 Brutpaare für Deutschland auf bis zu 60.000 erhöht. Der Grund für die starke Zunahme wird allerdings vor allem in den besseren Erfassungsmethoden gesehen. Der Mittelspecht ist sehr heimlich und wird oft übersehen.

Merkmale

Der Mittelspecht zeigt in allen Kleidern eine auffällige rote Kopfplatte, die bis in den Nacken reicht und im Brutkleid der Altvögel ins bräunlich-goldene übergehen kann. Männchen besitzen dabei eine länger und intensiver karminrot gefärbte Kopfplatte als Weibchen, deren Rot matter und kürzer ausgedehnt ist. Jungvögel ähneln den Erwachsenen, tragen jedoch ein verwascheneres Gefiedermuster und eine weniger leuchtende Kopfzeichnung.

Er unterscheidet sich vom Buntspecht (P. major) vorwiegend durch seine stets vollständig rote Kopfplatte ohne schwarze Einfassung und die helleren, zeichnungsärmeren Kopfseiten. Außerdem wirkt er insgesamt schlanker mit schwächerem Schnabel, weniger kräftigen Füßen.

Quellen und Links

- Turner K (2020). The Structure and Function of Drumming in the Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius. Acta Ornithologica. 55.

- Wege V (2021): Fotos, alle Bildrechte bei der Fotografin

- Wesołowski T et al. (2021). Variation in timing of breeding of five woodpeckers in a primeval forest over 45 years: role of food, weather, and climate. Journal of Ornithology, 162, 89-108.

- Winkler H et al. (2020). Middle Spotted Woodpecker (Dendrocoptes medius), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturvezeichnis

Zitiervorschlag: