Der Stelzenläufer (Himantopus himantopus) ist sicherlich in Mitteleuropa eine der auffälligsten Watvögel. Die kontrastreichen Farben und die langen roten Beine mit dem dünnen, nadelartigen Schnabel machen ihn unverwechselbar. Ideal ausgestattet zur Nahrungssuche im flachen Wasser.

Die langen Beine haben aber auch Nachteile. Sie brechen leichter und machen den Vogel für Prädatoren leichter sichtbar, wenn er hoch erhaben durch das flache Wasser watet.

Steckbrief

Größe: 35-40 cm

Gewicht: 166 - 205 g

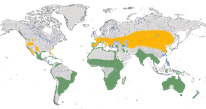

Verbreitung: weltweit

Nahrung: kleine aquatische Wirbellose und Wirbeltiere, gelegentlich Samen

Lebensraum: Feuchtgebiete mit flachen Gewässern, Salinen, Salzwiesen

Zugverhalten: in Europa weitgehend Zugvogel.

Höchstalter: 13 Jahre, 2 Monate

Brutzeit: April - Oktober

Fortpflanzung: Monogame Saisonehe (3) -4 Eier; 1 Brut pro Jahr, Brutdauer: 22-24 Tage, nach 28-32 Tagen flügge,

Bestand: 5-10 BP in D; 37-64 Tausend in Europa

Status: nicht gefährdet.

Brutvogel in Deutschland. Seit dem 19. Jahrhundert, seit 2012 regelmäßig

Stimmen

Stelzenläufer sind besonders an Brutplätzen sehr ruffreudig, vorwiegend in größeren Kolonien, während Einzelvögel oder Paare oft still bleiben. Ihr charakteristischer Ruf ist ein lautes, einsilbiges „quät quät“ oder „huet huet“, das bei Erregung in schrille, mehrfach wiederholte Rufe wie „kuip“, „djuä“ oder „gäck“ übergeht. Bei Balz oder starker Aufregung äußern sie schnelle Rufreihen und verschiedene Lautäußerungen, von sanftem „tick tick“ bei Zärtlichkeit bis hin zu kreischenden Alarmrufen wie „örkörk“.

Jungvögel des Stelzenläufers rufen bei Angst oder wenn sie verlassen sind, zunächst mit schnellen Lauten wie „dügid dügid“. Etwas später geht dieser Ruf in ein rhythmisches „düg düg düg“ über, das dem der jungen Säbelschnäbler sehr ähnlich ist. Insgesamt ähneln die hohen, scharfen Rufe der Jungvögel bereits denen der Altvögel.

Rufe

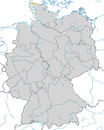

Verbreitung in Deutschland

Der Stelzenläufer brütet in Deutschland bevorzugt in flachen Feuchtgebieten mit ausgedehnten Flachwasserzonen, trockenen Neststandorten und schützender Vegetation. An der Nordseeküste nutzt er vorwiegend naturnahe Lebensräume wie Moore, Polder und Köge. Im Binnenland weicht er häufig auf Sekundärlebensräume wie den Tagebau oder Klärteiche aus. Auch wenn Bruten in Kolonien anderer Limikolen im Mittelmeerraum häufig sind, wurden solche Beziehungen in Deutschland bisher nicht beobachtet. Der Klimawandel begünstigt durch trockenere Sommer die Entstehung geeigneter Brutgebiete und könnte die weitere Ausbreitung der Art fördern.

Bestandsentwicklung

Die Brutgeschichte des Stelzenläufers in Deutschland reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück; der erste sichere Brutnachweis gelang 1949 in Schleswig-Holstein. Über viele Jahrzehnte blieb die Art jedoch eine Ausnahmeerscheinung mit nur wenigen, verstreut auftretenden Bruten. Vereinzelte Brutversuche wurden unter anderem 1965 und 1989 im Unterallgäu (Bayern), 1975 bei Wabern (Hessen) und 1998 im Peenetal bei Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) dokumentiert. Seit 2012 hat sich die Situation grundlegend verändert: Der Stelzenläufer brütet nun jährlich in Deutschland, mit steigenden Bestandszahlen und in mehreren Bundesländern. Zwischen 2012 und 2021 wurden 55 Brutnachweise erfasst, wobei sich die Brutpaare hauptsächlich auf Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen konzentrieren. Der bisherige Höchststand wurde 2020 mit 17 Brutpaaren erreicht.

Brutvorkommen nach Bundesländern

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein, insbesondere die Wattenmeerküste, gilt als Hauptverbreitungsgebiet des Stelzenläufers in Deutschland. Mit bislang 17 dokumentierten Brutnachweisen stellt das nördlichste Bundesland einen Schwerpunkt dar. Besonders der Beltringharder Koog im Kreis Nordfriesland hat sich mit sechs Brutnachweisen als wichtiges Brutgebiet etabliert.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern konzentrieren sich die Bruten vorwiegend auf die Polder um Anklam im Kreis Vorpommern-Greifswald. Bereits 1998 gab es einen Brutnachweis im Peenetal bei Anklam. Im Polder Kamp wurde 2020 und 2021 erfolgreich gebrütet.

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen verzeichnete besonders im Jahr 2020 einen Anstieg der Brutaktivitäten mit vier Bruten, während bis dahin nur insgesamt drei Brutnachweise bekannt waren. Zu den Brutplätzen gehörten unter anderem die Krickenbecker Seen (Kreis Viersen) und die Bislicher Insel (Kreis Wesel).

Bayern

In Bayern ist der Stelzenläufer ein seltener und unregelmäßiger Gast, der gelegentlich auch als Brutvogel auftritt. Der Brutbestand wird auf 0-3 Brutpaare geschätzt. Historische Brutnachweise gibt es aus dem Unterallgäu (1965 und 1989). In jüngerer Zeit wurden Bruten im Allgäu und entlang der Donau festgestellt.

Sachsen und Sachsen-Anhalt

Kleinere Gruppierungen von Brutorten finden sich in der Leipziger Tieflandbucht (vermutlich Sachsen) und der Magdeburger Börde (Sachsen-Anhalt). Detaillierte Angaben zu den genauen Brutpaarzahlen in diesen Bundesländern fehlen jedoch in den vorliegenden Quellen.

Weitere Bundesländer

Aus Hessen ist ein historischer Brutnachweis von 1975 bei Wabern bekannt. Für Niedersachsen wird der Stelzenläufer in der Roten Liste der Brutvögel mit Datum 2020 erwähnt, ohne dass spezifische Angaben zu Brutpaaren gemacht werden.

Interessanterweise liegen aus den südwestlichen Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg bislang keine Brutnachweise vor, obwohl diese geografisch näher am mediterranen Hauptverbreitungsgebiet der Art liegen.

Merkmale

Männliche Stelzenläufer haben im Brutkleid ein kontrastreiches Gefieder mit glänzend schwarzen Flügeln und Rücken sowie auffallend langen, rosaroten Beinen. Ihr Gefieder kann einen grünlichen Glanz aufweisen. Weibchen sind insgesamt matter gefärbt, mit brauneren Oberseiten ohne grünlichen Glanz. Jungvögel ähneln den Weibchen, zeigen aber sepiafarbene Töne an Kopf, Rücken und Flügeln sowie eine insgesamt weniger kontrastreiche Färbung. Nichtbrütende Männchen sind matter in den Farben und ähneln den Weibchen.

Quellen und Links

- Meinken, M. (2023). Stelzenläufer Himantopus himantopus in Deutschland – von der Ausnahmeerscheinung zum regelmäßigen Brutvogel. Die Vogelwelt, 141, 111–122.

- Pierce, RJ, Kirwan GM (2020). Black-winged Stilt (Himantopus himantopus), version 1.0. In Birds of the World (Billerman SM et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: