Der Wanderfalke (Falco peregrinus) ist ein Kosmopolit, der sehr vielfältige Lebensräume besetzt. Das zeigt sich auch in der Nistplatzwahl. Auf unbewohnten (baumlosen) Nordseeinseln ist er ein Bodenbrüter. In den Mittelgebirgen bevorzugt er Felsspalten und Klippen. Als Kulturfolger brütet er an hohen Gebäuden, Masten und Schornsteinen.

Vor der fast vollständigen Ausrottung durch Umweltgifte in den 1970er Jahren war Deutschland geteilt. Südlich der Linie Görlitz, Hannover war der Wanderfalke ausschließlich ein Felsenbrüter, nördlich davon ein Baumbrüter. Die Wiederansiedlung, die oft mit Nisthilfen an Bauwerken einherging, konnte die Traditionsunterschiede zwischen Nord und Süd nicht wiederbeleben.

Steckbrief

Größe: ♂ 38–46 cm, ♀ 46–51 cm,

Spannweite ♂ 89–114 cm , ♀ 104–129 cm

Gewicht: ♂ 582–752 g, ♀ 923–1500 g

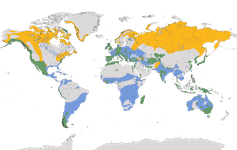

Verbreitung: Weltweit außer Antarktis;

Nahrung: Vögel bis Taubengröße, überwiegend im Flug geschlagen

Lebensraum: offene Landschaften, Küsten, Gebirge, Städte

Zugverhalten: Teilzieher, nördliche Populationen Zugvögel, mitteleuropäische überwiegend Standvögel

Höchstalter: 17 Jahre 9 Monate

Brutzeit: April bis Mai

Nest: Keine Nestanlage, Brut in Nischen, Felswänden, Gebäuden oder alten Greifvogelhorsten

Fortpflanzung: monogam; 3–4 Eier; 1 Brut pro Jahr; Brutdauer 29–32 Tage; Nestlingszeit 35–42 Tage; flügge nach 40–45 Tagen; Betreuung durch Eltern bis zu 2 Monate

Bestand: 1.600-1.800 Brutpaare in Deutschland, 16.100-31.100in Europa; 248.000-478.000Vögel weltweit

Status: IUCN: Least Concern - nicht gefährdet; zunehmend

In Deutschland: nicht gefährdet; zunehmend

Stimme

Die Rufe von Männchen und Weibchen sind vielfältig und umfassen klagend ansteigende Laute wie „whet“ oder „whit“ 🔊 sowie langgezogene Rufe wie „gäiäii“ oder „gräiä“. Am häufigsten erklingen partnerbezogene Laute wie „kackick“ 🔊 bei der Beuteübergabe, Brutablösung und Balz. Bei Störungen am Brutplatz rufen beide Geschlechter rau „grägrägrä“ 🔊, wobei das Männchen höher, das Weibchen kräftiger und rauer klingt. Sitzende Altvögel warnen einzeln mit „zjuck“, während Nestlinge mit Bettelrufen wie „chib chib chib“ 🔊 oder „git git git“ auffallen. Die Lautäußerungen reichen von leisen, hohen Bettelrufen bis zu sehr rauen, weithin hörbaren Warnrufen.

Rufe

Balzrufe

Verbreitung in Deutschland

Der Wanderfalke ist in Deutschland von der Küste bis zu den Alpen verbreitet. Gut vertreten ist er in den Mittelgebirgen und in den Alpen. In den norddeutschen Tieflandsgebieten ist die Art besonders in wasserreichen Regionen mit lichten Kiefernwäldern zu finden. Häufig besiedelt er auch Regionen mit großen Flüssen und felsigen Landschaften. Nach der Wiederansiedlung zeigte der Südwesten Deutschlands zunächst eine höhere Bestandsdichte, während weite Teile Nord- und Nordostdeutschlands ein eher lückenhaftes Verbreitungsmuster aufwiesen. Viele dieser Lücken haben sich in den vergangenen Jahren geschlossen.

Lebensraum

Der Wanderfalke bevorzugt steile und unzugängliche Felsstrukturen wie Steinbrüche und Felswände. Er nutzt auch hohe Bauwerke wie Kirchtürme, Brücken oder Industrieanlagen als Brutplatz. In Küstenregionen brütet er in Kreideklippen, an Sanddünen oder in der Nähe von Seevogelkolonien. In Norddeutschland ist er in alten Bäumen zu finden, besonders in der Nähe von Greifvogel- oder Kolkrabennestern. Wichtig sind offene oder halboffene Landschaften mit gutem Jagdangebot.

Zugverhalten

In Deutschland ist der Wanderfalke Stand- oder Strichvogel. Nur wenige Vögel ziehen bis nach Frankreich oder Spanien, wobei vorwiegend Jungvögel weite Strecken zurücklegen. Der Herbstzug beginnt oft schon im August, erreicht von Mitte September bis Mitte Oktober seinen Höhepunkt und klingt Ende Oktober ab. Durch Deutschland ziehen auch Wanderfalken der fennoskandinavieschen Population, Wintergäste sind selten. Der Frühjahrszug aus den Überwinterungsgebieten setzt ab März ein, und die Vögel erscheinen im April oder Anfang Mai an den Brutplätzen.

Bestandsentwicklung

Der Bestand des Wanderfalken galt lange als stabil, brach jedoch Mitte des 20. Jahrhunderts stark ein. Ursache war hauptsächlich der Einsatz von Bioziden wie DDT sowie die direkte Verfolgung, was zu fast vollständigem Verschwinden der Art in vielen Regionen führte. Durch Schutzmaßnahmen, das Verbot von DDT und gezielte Ansiedlungsprojekte erholte sich der Bestand ab den 1970er Jahren deutlich. Heute sind wieder viele Brutgebiete besetzt, auch in früher verwaisten Regionen. Der aktuelle Bestand zeigt insgesamt eine positive Entwicklung mit teils regionaler Ausbreitung. Er wird in Deutschland auf 1.600–1.800 Revierpaare geschätzt (Stand 2022).

DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten von Brut- und Rastvögeln in Deutschland.. DDA, abgerufen am 17.07.2025.

Vogel des Jahres

Um auf seinen besonderen Schutzstatus oder auf den gefährdeten Lebensraum hinzuweisen, ist der Wanderfalke mehrfach zum Vogel des Jahres gekürt worden.

- Deutschland: 1971

- Schweiz: 2018

- Ungarn: 2018

Merkmale

Der Wanderfalke wirkt gedrungen, mit langen, spitzen Flügeln und relativ kurzem Schwanz. Adulte Vögel sind oberseits dunkel blaugrau, haben schwarzen Oberkopf, Kopfseiten und einen breiten Bartstreif, der scharf von der hellen Kehle und dem Wangenfeld abgesetzt ist. Eine weiß bis rötlich überhauchte Unterseite mit schmaler schwärzlicher Querbänderung (Kropf/Vorderbrust oft tropfenfleckig). Weibchen deutlich größer.

Jugendkleid oberseits dunkel graubraun mit hellen Säumen und teils heller Nacken- oder Stirnzeichnung, der Bartstreif wirkt weniger kontrastreich, die Kehle ist gelblichweiß und die Unterseite gelbbräunlich mit breiter dunkler Längsstreifung.

Quellen und Links

- BirdLife International (2021). Species factsheet: Peregrine Falcon Falco peregrinus. Downloaded from 17.08.2025

- White CM et al. (2020). Peregrine Falcon (Falco peregrinus), version 1.0. In Birds of the World (Billerman SM, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: