Auf nur noch 50 Brutpaare war der Bestand des Uhus (Bubo bubo) in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in Deutschland eingebrochen. Die Altvögel wurden ausgerottet, weil die Jäger sie als Konkurrenten bei der Niederwildjagd angesehen haben. Jungvögel wurden ausgehorstet, um sie bei Jagd auf Krähen und Mäusebussarde als lebende Lockvögel einzusetzen.

Strenge Schutzmaßnahmen und Auswilderungsprogramme haben dazu geführt, dass sich der Uhubestand wieder erholt. Der Uhu brütet mittlerweile wieder in weiten Teilen Deutschlands und gilt nicht mehr als bedrohte Brutart.

Steckbrief

Größe: 58-71 cm

Gewicht: 1500-4200 g

Verbreitung: Nordafrika und Eurasien, fehlt in der Arktis und der nördlichen Borealen Zone

Nahrung: Säugetiere bis Hasengröße, Vögel, auch Greifvögel wie Mäusebussard, Habicht

Lebensraum: reich strukturierte Landschaft, sehr verschieden, Steinbrüche, offene Wälder, strukturreiche Agrarlandschaft, größere Parkanlagen, Mülldeponien

Zugverhalten: Standvogel

Höchstalter: 27 Jahre, 68 Jahre (Voliere)

Brutzeit: Januar - April

Nest: Felsenspalten, Steinbrüche, Gebäude, Bäume, auch am Boden

Fortpflanzung: monogam, 2-4 (1-6) Eier, 1 (gelegentlich 2 in SE) Bruten pro Jahr, Brutdauer 34-36 Tage, flügge nach 56-63 Tagen, unabhängig nach 20-24 Wochen

Bestand: 2,1-2,5 Tausend Brutpaare in Deutschland, 18,5-30,3 Tausend in Europa, 180-300 Tausend Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet (Trend: abnehmend)

In Deutschland Jahresvogel, brütet wieder in weiten Teilen Deutschlands (Trend: zunehmend)

Stimme

Der Uhu-Ruf des Männchens ist ein tiefes, kräftiges „ooo-hu“, das alle 8–10 Sekunden wiederholt wird und oft wie ein einzelner abfallender Ton klingt; der Ruf des Weibchens ist höher und heiserer. Beide Geschlechter geben bei Störung ein lautes „kwa kwa kwa“ von sich, während Weibchen und Jungvögel bei Futterbettelrufen heisere Schreie äußern.

Balzrufe (m)

Warnrufe (w)

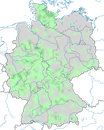

Verbreitung in Deutschland

Der Uhu besiedelt in Deutschland hauptsächlich strukturreiche Landschaften mit Felsen, Wäldern und Gewässern. Er ist heute fast flächendeckend in Mittelgebirgen sowie Teilen des Norddeutschen Tieflands vertreten, mit Schwerpunkten etwa in der Eifel, dem Harz, dem Thüringer Wald und dem Alpenvorland. Besonders hohe Dichten finden sich in Südwestdeutschland, während der Bestand in Nord- und Ostdeutschland durch Wiederansiedlungen wächst. In Großstädten wie Hamburg brüten Uhus inzwischen auch mitten in urbanen Räumen. Insgesamt zeigt sich eine deutliche Ausweitung des Areals im Vergleich zur Vergangenheit.

Bestandsentwicklung

In Deutschland war der Uhu lange stark gefährdet und vielerorts ausgestorben, da er intensiv verfolgt und als Schädling bekämpft wurde. Seit den 1960er-Jahren stieg der Bestand durch Schutzmaßnahmen und Wiederansiedlungsprojekte wieder an. Mitte der 1990er-Jahre wurde der deutsche Bestand auf etwa 630 Paare geschätzt, Anfang der 2000er bereits auf bis zu 1400–1500 Paare. Die aktuelle Zahl liegt bei 2900–3300 Paaren. Der Uhu wird seit 2006 nicht mehr auf der Roten Liste der Brutvögel in Deutschland geführt.

Schutzstatus

Die Bestandsentwicklung des Uhus ist positiv. Die Art ist jedoch weiterhin zahlreichen Gefährdungen durch den Menschen ausgesetzt. Dazu gehören Störungen am Brutplatz durch Freizeitaktivitäten, gezielte Verfolgung, Vergiftungen, Verkehrsunfälle sowie Kollisionen mit Zäunen und Stromleitungen. In der Vergangenheit führten auch der Rückgang von Beutetieren, wie etwa Kaninchen infolge von Myxomatose, sowie Eiersammler zu erheblichen Bestandsverlusten. Zwar haben Schutz- und Wiederansiedlungsprogramme seit den 1970er-Jahren regional zu Erholungen geführt, doch bleibt der Gesamtbestand in Europa trotz leichter Erholungstendenzen durch hohe Sterblichkeit und geringe Reproduktionsraten gefährdet.

Merkmale

Der Uhu ist die größte und schwerste Eule der Welt, mit auffälligen Federohren, kräftigem Schnabel und einem massiven Körperbau. Er zeigt ein charakteristisches Gefieder mit orangebrauner Unterseite, dunkler Streifung, hellen Augenbrauen und vollständig befiederten Füßen. Es existieren zahlreiche Unterarten, die sich hauptsächlich in Färbung, Musterung und Größe unterscheiden – von sehr blassen, fast weißlichen Formen bis hin zu dunkleren, rötlich getönten Varianten.

Weibchen sind deutlich schwerer als Männchen, typisch für den Geschlechtsdimorphismus bei Eulen. Jungvögel lassen sich durch ihre nur angedeuteten Federohren, das dichte Daunenkleid am Kopf und die schmal gebänderte Unterseite gut von adulten Vögeln unterscheiden.

Quellen und Links

- Holt D W et al. (2020). Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al.). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: